Pecherei

Pecherei ist der im südlichen Niederösterreich gebräuchliche Ausdruck für die Harzgewinnung aus Schwarzkiefern. Die Pecherei dient der Gewinnung von Baumharz, auch „Pech“ genannt, das in weiterer Folge zu einer Reihe chemischer Produkte verarbeitet wird. Denjenigen, der die Pecherei ausübt, bezeichnet man als Pecher. Im Jahr 2011 wurde die Pecherei in Niederösterreich in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen, welches im Rahmen der UNESCO-Konvention zur Erhaltung des immateriellen Kulturerbes erstellt worden ist.[1]

Der wichtigste Nutzungsbaum für die Pecherei ist die Schwarzkiefer (Pinus nigra), die von allen europäischen Nadelhölzern der harzreichste Baum ist und schon von den Römern zur Harzgewinnung verwendet wurde. Mit 90 bis 120 Jahren befindet sich eine Föhre im günstigsten Alter zur Harzgewinnung. In Niederösterreich ist die österreichische Schwarzföhre der vorherrschende Baum, dessen Harz besonders hochwertig ist und das österreichische Pech zu einem der besten der Welt macht.

Geschichte

Im südlichen Niederösterreich, vor allem im Industrieviertel und im Wienerwald, wurde die Pecherei vermutlich seit dem 17. Jahrhundert betrieben. Eine Urkunde aus dem Jahr 1830 beschreibt dies so:

„Die Einwohner treiben den Feldbau und besitzen unweit des Dorfes im Gebirge ihre Waldungen, woraus sie Holz und Pech verkaufen.“[2]

Ab Beginn des 18. Jahrhunderts begannen Grundherrschaften die Pechgewinnung zu fördern, was zur Entstehung von Pechhütten zur Harzverarbeitung führte. In dieser Zeit wurde die Pecherei und der Handel mit dem Harz zu einer wichtigen Einnahmequelle für Teile der Bevölkerung.

In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts erlebte die Harzgewinnung und Pechsiederei ihre erste Blütezeit, Preise und Erträge stiegen aufgrund der steigenden Nachfrage ebenfalls stark an.

Ein literarisches Denkmal für dieses Handwerk setzte Adalbert Stifter mit seiner Erzählung Granit. Für die bäuerlichen Familien in diesem Landstrich bildete die Harzgewinnung eine wichtige Einnahmequelle. Ab den 1960ern kam dieses Gewerbe jedoch langsam zum Erliegen. Grund dafür waren vor allem Billigimporte aus den Ostblockländern sowie aus der Türkei, aus Griechenland und aus Portugal. Hinzu kamen noch Fortschritte in der technischen Chemie, die das Harz als Rohstoff in vielen Bereichen überflüssig machten.

Das österreichische Sozialversicherungsrecht kennt bis heute den Beruf des „selbstständigen Pechers“, der wie folgt definiert wird:

„selbständige Pecher, das sind Personen, die, ohne auf Grund eines Dienst- oder Lehrverhältnisses beschäftigt zu sein, durch Gewinnung von Harzprodukten in fremden Wäldern eine saisonmäßig wiederkehrende Erwerbstätigkeit ausüben, sofern sie dieser Erwerbstätigkeit in der Regel ohne Zuhilfenahme familienfremder Arbeitskräfte nachgehen.“[3]

Rohstoffe und Verarbeitung

Das Rohharz ist hellgelb. Es ist reich an organischen Kohlenwasserstoffen, arm an Sauerstoff und stickstofffrei. Rohharz besteht aus einem Gemisch von vorwiegend aromatischen Stoffen mit Säureeigenschaften. Seinen aromatisch-würzigen Geruch verdankt das Pech den in ihm reichlich enthaltenen ätherischen Ölen.

Der Harzfluss ist je nach Jahreszeit und Witterung unterschiedlich, Wärme und Feuchtigkeit wirken sich günstig aus. Pro Stamm und Jahr konnten drei bis vier Kilogramm Pech gewonnen werden. Damit ein Pecher mit seiner Familie bescheiden leben konnte, musste er 2500 bis 3000 Bäume harzen. Sein Arbeitstag begann meist schon vor Sonnenaufgang mit dem Marsch zum Arbeitsplatz in den Föhrenwald und dauerte oft zehn bis zwölf Stunden.

Aus dem „Harzbalsam“ wurde in „Pechhütten“ im Destillationsverfahren das Baumharz geschmolzen, sogenanntes „Siedepech“, die Verunreinigungen abgeschöpft oder durchgesiebt, dabei verflüchtigte sich das Terpentinöl und das Wasser, welche kondensierten und in einem Gefäß aufgefangen wurden. Das leichtere Terpentin schwamm auf der oberen Schicht und wurde abgeschüttet. Das vom Terpentin und Wasser befreite „Siedepech“ war nach dem Erkalten eine dunkelgelbe, harte und spröde Masse, das sogenannte „Kolophonium“. Das gewonnene Terpentinöl und Kolophonium wurden vorwiegend in der Papier-, Lack-, Seifen-, Kabel- und Schuhcremeindustrie verwendet.[4]

Die Jahresarbeit des Pechers

Das Arbeitsjahr des Pechers mit unterschiedlichen Schwerpunkttätigkeiten gliedert sich in Anlehnung an die Jahreszeiten. Wichtigste Arbeiten im Winter waren das Vorbereiten der Geräte und das Anfertigen der Pechscharten mit dem Schartenhobel.

Besonders aufwendig waren die Arbeiten im Frühjahr. Je nach verwendeter Methode unterschieden sich dabei die einzelnen Arbeitsschritte:

Grandl- oder Schrottmethode

Zu Beginn der Pecherei sammelte man das Harz am unteren Stammende in einfachen, mit Lehm ausgeschmierten Erdgruben. Wegen der dadurch verursachten Verschmutzung des Harzes entwickelte man die Grandl- oder Schrottmethode. Dazu arbeitete der Pecher für die Harzaufnahme in Bodennähe mit der Hacke eine „Grandl“ oder „Schrott“ genannte Ausnehmung aus dem Holz heraus. Da der neue Harzbehälter glatt und sauber sein musste, wurde das Grandl mit einer schmaleren Hacke mit abgerundeter Schneide, dem Mond- oder Schrotthackl (3), geglättet. Mit einem zugespitzten Holzstück, dem Rowisch (1), wurden die Holzspäne aus dem Inneren entfernt. Gleichzeitig diente der Rowisch als Zählstab: Nach jedem neu angefertigten Schrott schnitt der Pecher eine Kerbe in den Rowisch. So kannte er immer die Anzahl der fertigen Bäume.

Mit dem Dexel, der später auch das Zunftzeichen der Pecherei wurde, und der Hacke (7) entfernte der Pecher anschließend die Rinde vom Baumstamm. Um nun den Harzfluss in den Sammelbehälter leiten zu können, mussten Pechscharten quer über den Stamm angelegt werden.

Etwa dreimal in zwei Wochen folgte vom Frühjahr bis zum Frühherbst das Plätzen als älteste Arbeitsmethode. Dabei schlug der Pecher mit dem Plätzdexel (11) stückweise die Rinde bis zum Stamm herunter, sodass die Lachte immer größer wurde und der Harzfluss aufrechtblieb.

Ein Grandl oder Schrott nahm je nach Größe zwischen 0,25 und 0,35 kg Pech auf. Ein auf diese Weise bearbeiteter Baum konnte 12 bis 18 Jahre lang Pech liefern.

Zeschen und Plätzen

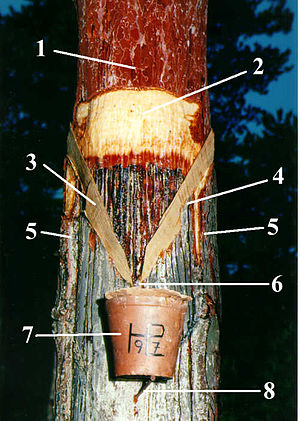

In der Zwischenkriegszeit begann die Umstellung von der Grandl- auf die Zapfbechermethode, bei der Pechhäferl verwendet wurden. Dazu mussten neue Pechbäume, die „Heurigen“ vom Boden weg mit der Hacke abgerichtet werden. Bei diesem Vorgang, dem Zeschen, wurde zuerst mit der Anzeschhacke (4) und dann mit dem Rintler (5) die Rinde von etwa einem Drittel des Stammumfanges entfernt, sodass eine V-förmige Abgrenzung entstand.

Anschließend musste der Pecher mit dem Fürhackdexel (6) oder mit der Anzeschhacke jeweils an der rechten Seite des Baumstamms eine Nut zur Aufnahme der Pechscharten, die Laß, hacken und die Pechscharten einziehen. Knapp unterhalb der engsten Stelle wurde mit dem Fürhackdexel ein Schnabel zur Aufnahme des Pechhäferls herausgehackt, eine Pechnagellänge darunter ein Pechnagel (9) eingeschlagen und zum Schluss das Pechhäferl mit dem Deckel aufgesetzt. Damit war der Baum zur Harzgewinnung fertig vorbereitet und musste, wie oben beschrieben, in regelmäßigen Abständen geplätzt werden.

Die bereits mehrere Jahre gepechten Bäume wurden auf ähnliche Weise bearbeitet. Beim „Fürhacken“ nahm der Pecher seine Arbeitsgeräte, die Pechscharten, den Pechnagel und die Pechhäferl beim Hinaufklettern auf die Leiter mit. Nach dem Entfernen der Rinde mit dem Rintler (5), dem Aufhacken, also dem Entfernen des verkernten Teils an den Lachterändern, dem Laßhacken und dem Einsetzen der Pechscharten folgte statt des Schlagens des Schnabels mit dem Fürhackdexel das Anschlagen mit dem Anschlageisen (10) und -hammer (11).

Ritzen

Wie bei allen Bearbeitungsmethoden musste beim Rillenschnitt, dem Ritzen, vorher mit dem Rintler (5) der obere Teil der Baumrinde entfernt werden. Anschließend nahm der Pecher mit dem Ritzer eine mehrere Millimeter dicke Rindenschicht ab. Wichtig war dabei eine genaue Schnittführung. Bei diesem Hobelverfahren entstanden keine zusammenhängende Flächen, sondern v-förmige Rillen im Stamm. Dadurch ersparte sich der Pecher das Einsetzen der Pechscharten, da das Harz durch die Rillen ins Pechhäferl fließen konnte.

Obwohl bei der Ritzmethode durch den Wegfall des Fürhackens eine Arbeits- und Zeitersparnis entstand, wurde sie im südlichen Niederösterreich nur vereinzelt angewendet, da der Ertrag bis zu 50 % geringer war als bei den beiden anderen Harzgewinnungsverfahren, dem Plätzen und Hobeln. Das Hauptproblem beim Ritzverfahren lag aber in der Verstopfung der Rillen mit Harz. Deshalb kehrten die meisten Pecher wieder zum Hobelschnitt zurück. Der Rillenschnitt wurde vorwiegend bei der Harznutzung der Waldkiefer angewendet.

Zeschen und Hobeln

Da das Plätzen sehr anstrengend war, entwickelten die Pecher die neue Arbeitsmethode des Hobelns. Das war nicht nur weniger anstrengend, sondern erforderte auch einen geringeren Zeitaufwand.

Das Arbeitsverfahren für neue und bereits mehrere Jahre bearbeitete Pechbäume blieb wie bereits oben beschrieben gleich, nur wurde anstelle des Plätzens eben das Hobeln angewendet. Mit dem Hobel (12) schnitt der Pecher mit einem einzigen Schnitt einen breiten, flachen Span vom Stamm. Beim Plätzen konnte dies erst mit vielen Schlägen des Dexels erreicht werden. Auf diese Weise brauchte er nur etwa ein Sechstel der Zeit, die er für das Dexeln benötigt hatte.

Nicht nur bei neu angelegten Pechbäumen, den sogenannten „Heurigen“, sondern auch bei bereits seit mehreren Jahren bearbeiteten Föhren wurde das Hobeln praktiziert und zwar wie beim Plätzen insgesamt dreimal innerhalb von zwei Wochen, wobei der Pecher meist in der ersten Woche ein Mal und in der zweiten Woche zweimal aufhobelte. Das wiederholte sich etwa sechs bis acht Mal, bis das Häferl voll war und begann anschließend wieder von vorn.

Die Harzernte

Bei der je nach Witterung drei- bis viermal jährlich von Frühjahr bis Herbst stattfindenden Harzernte, dem „Ausfassen“, helfen meist die Familie und Verwandte mit. Dabei wurden die rund 0,75 bis 1 kg des Pechhäferls mit dem Pechlöffel in das zwischen 25 und 30 Pechhäferl fassende Pechpittel geleert und dieses wiederum in das Pechfass gegeben. Das so genannte „Pechscherrn“ bildete im Herbst die letzte Arbeit des Pechers. Dabei musste mit dem Pechscherreisen (15) das festgewordene Harz von der Lachte entfernt werden. Mit dem Pechkrickel kratzte der Pecher das starre Harz am Schartenrand und an der Laß ab und nahm die Pechscharten heraus. Das in einem Schurz, dem Scherrpechpfiata, aufgefangene Harz leerte er in das nach oben offene Scherrpechfass und trat es mit den Füßen fest. Dieses Scherrpech war von schlechterer Qualität als das Häferlpech und erzielte deshalb auch nur einen geringeren Preis.

Weitere Werkzeuge und Einrichtungen

Ein unentbehrliches Hilfsmittel für die Bearbeitung von bereits mehrere Jahre gepechten Bäumen war die Leiter. Sie wurde aus zwei dünnen, langen Föhrenbäumchen, die als Holme dienten, und zähem Hartriegelholz für die Sprossen angefertigt. Bis zu 22 Leitersprossen, das entspricht einer Höhe von 6 m, ist ein Berufspecher mehrere hundert Male am Tag hinauf gestiegen, hat den Stamm bearbeitet und ist dann mit den an den Oberschenkeln und Knien befestigten Rutschflecken aus Leder hinuntergerutscht.

Nach alter Gepflogenheit wurde mitten im Wald eine Pecherhütte aus Holz errichtet. Sie ähnelte einer Holzhackerhütte und diente vor allem als Schutz und Zuflucht bei Schlechtwetter. Innen stand meist ein grob gezimmerter Tisch und eine Bank. Hier nahm der Pecher auch gelegentlich sein Essen ein. Ab und zu war auch ein Ofen aufgestellt. Fast immer ging der Pecher täglich nach Hause, nur in Ausnahmefällen nächtigte er in der Hütte. Damit die zur Bearbeitung der verschieden hohen Bäume benötigten Leitern nicht immer nach Hause mitgenommen werden mussten, wurde ein Leiterplatz errichtet.

Für die Harzernte, das Ausfassen, wurden anfangs (Rinn-)Pechfässer aus Hartholz, später Eisen- und zuletzt Kunststofffässer im Waldboden bis zur Hälfte eingegraben und blieben bis zum Abtransport in den Pechverarbeitungsbetrieb im Wald. Ein volles Holzfass wog zwischen 130 und 160 kg, ein Eisenfass zwischen 180 und 200 kg.

Um die mitgebrachte Jause besonders im Sommer kühl zu halten, baute der Pecher an einem schattigen Platz eine Wassergrube. Dazu hob er das Erdreich ab, stellte Seitenwände mit Steinen auf, setzte ebenfalls aus einem Stein einen Deckel auf und bestreute zum Abschluss die kleine Grube mit Reisig.

Auswirkungen auf den Baum

Im Gegensatz zum in den Anfängen praktizierten Pechen durch Abbrennen der Rinde über den gesamten Stammumfang der Föhre, bei dem der Baum abstarb, beeinträchtigt die modernere Form, bei der die Rinde nur von rund einem Drittel des Stammumfanges entfernt wird, die Lebensfähigkeit des Baumes nicht. Zwar ist der Stamm im Bereich des freigelegten Holzes anfälliger für Witterungseinflüsse und Schädlinge, doch wird die Baumwunde durch das austretende Harz auch konserviert und geschützt. Es ist daher möglich, eine Föhre ein zweites Mal – auf der gegenüberliegenden Seite – zu pechen. Die Versorgung der Krone mit Wasser und Nährstoffen wird dann durch zwei schmale, einander gegenüberliegende Rindenstreifen, dem „Leben“, gewährleistet, sodass der Baum auch in diesem Fall noch weiter wachsen kann. Derartige Bäume wurden „Lebenszuleiter“ genannt.

Das Holz von gepechten Bäumen ist allerdings von geringerer Qualität als das ungepechter und wird daher lediglich als Brennholz verwendet.

Weblinks

- Harzung auf forstwirtin.bplaced.net, abgerufen am 4. Januar 2017.

- Pecherlehrpfad Hölles (Österreich)

- Pecher in Voeslau (Memento vom 24. Juni 2010 im Internet Archive)

- Ursula Schnabl; Vom Glück mit dem Pech (die traditionelle Nutzung und Gewinnung pflanzlicher Rohstoffe und Arbeitsmaterialien am Beispiel der österreichischen Harzgewinnung). Diplomarbeit am Institut für Botanik der Universität für Bodenkultur Wien, 2001 (PDF-Datei; 1,46 MB).

Literatur

- Herbert Kohlross (Hrsg.): Die Schwarzföhre in Österreich. Ihre außergewöhnliche Bedeutung für Natur, Wirtschaft und Kultur. Eigenverlag, Gutenstein 2006. ISBN 3-200-00720-6

- Erwin Greiner: Pecher, Pech und Piesting. Eine lokalhistorische Dokumentation über die Schwarzföhre, das Pech, den Pecher und das Harzwerk sowie über die Frühgeschichte von Markt Piesting und Umgebung. Fremdenverkehrsverein, Markt Piesting. Niederösterreichische Verlags Gesmbh, Wiener Neustadt 1988.

- Heinz Cibulka, Wieland Schmied: Im Pechwald. Edition Hentrich, Wien-Berlin 1986. ISBN 3-926175-13-3

- Helene Grünn: Die Pecher. Volkskunde aus dem Lebenskreis des Waldes. Manutiuspresse, Wien-München 1960.

Einzelnachweise

- ↑ Pecherei in Niederösterreich (Memento vom 4. März 2016 im Internet Archive) Nationalagentur für das Immaterielle Kulturerbe, abgerufen am 3. April 2011.

- ↑ Friedrich Schweickhardt: Darstellung des Erzherzogthums Oesterreich unter der Ens, durch umfassende Beschreibung aller Burgen, Schlösser, Herrschaften, Städte, Märkte, Dörfer, Rotten,C., C., topographisch-statistisch-genealogisch-historisch bearb., und nach den bestehenden vier Kreisvierteln gereihet. 3. Auflage, Band 2, Teil 2, Wien 1834, S. 271.

- ↑ § 1 Abs 1 lit f Arbeitslosenversicherungsgesetz in der Fassung von 1. Januar 2004.

- ↑ Ferdinand Schubert: Handbuch der Forstchemie. Brockhaus, Leipzig 1848, S. 657 f.