Balšić

Die Balšić waren eine südosteuropäische Adelsfamilie, deren Machtbereich sich auf Fürstentümer im Süden Dalmatiens und Nordwesten Albaniens (Kotor, Tivat, Nikšić, Ulqin, Katun, Tuz etc.) erstreckte. Sie spielten im 14. und 15. Jahrhundert eine bedeutende Rolle in der Geschichte der Region an der südöstlichen Adriaküste.

Herkunft und Aufschwung

Als erster Balša wird 1304 ein Matteo am serbischen Königshof erwähnt.[1] In Erscheinung tritt das Haus um 1350 als Gefolgsleute von Zar Stefan.[2] Ein Angehöriger des Geschlechts ist als Kleinadeliger in der Zeta Besitzer eines Dorfes. Dieser Balša I. diente als Befehlshaber im Heer des serbischen Zaren.

Über die Herkunft der Familie ist wenig bekannt, so dass es darüber verschiedene Ansichten gibt. Gewisse Quellen sehen sie in der französischen Provence.[1] Robert Elsie spricht von einer „vermutlich slawischen Abstammung“.[3] Der deutsche Linguist Gustav Weigand geht von einer Mischung albanisch-aromunischer Herkunft aus, nachdem er den Nachnamen auf einer Liste alter albanischer Namen in Rumänien gefunden hatte, während Noel Malcolm eine albanisch-slawischen Vermischung der Familie erwähnt.[4] Dies entspricht der Darstellung bei Oliver Jens Schmitt:

„Bald aber kristallisierte sich die überragende Stellung der Balsha heraus, die aus dunklen Anfängen die Kontrolle über die konfessionelle und ethnische Symbiosezone der Zeta errangen. Sie selbst waren ein Produkt dieses Verschmelzens von albanischen mit slawischen und romanischen Elementen, und eben deshalb lässt sich ihre ethnische Herkunft von der modernen Wissenschaft kaum bestimmen. Es ist müssig über eine ethnische albanische, serbische oder wlachische Herkunft zu spekulieren, wenn das Ergebnis mehr heutigen Interessen als dem Verständnis des nordalbanischen Kulturraums dient.“[5]

Ivan Stepanovich Yastrebov (1839–1894), russischer Konsul in Shkodra und Prizren, verband den Namen mit der antiken römischen Stadt Balec, das nahe dem heutigen Shkodra lag.[6]

Die Wirren nach dem Tode Stefan Dušans und den Zerfall des Reiches wusste Balša I. geschickt zu nutzen. Um 1360 hatte er sich in der Gegend von Shkodra ein größeres Herrschaftsgebiet aufgebaut; dieses Territorium in der Zeta hinterließ er 1362 seinen drei Söhnen Stracimir, Georg und Balša II.

Machtausdehnung

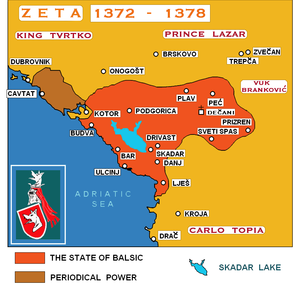

Die drei Söhne von Balša I., Stracimir, Đurađ (Georg) und Balša II., herrschten seit 1362 gemeinsam über das ererbte Fürstentum. Dazu gehörten neben der Hauptstadt Shkodra auch die Städte Ulcinj und Kotor, sowie Trogir und Šibenik im Süden Dalmatiens, wobei die letzteren drei nur in einem mehr oder weniger losen Abhängigkeitsverhältnis zu den Balšići standen. 1365–1367 waren die Balšić-Brüder mit der Republik Ragusa verbündet und man führte erfolgreich Krieg gegen andere lokale Feudalherren der Zeta.

Die Balšići „schwankten“ zwischen orthodoxem und katholischem Glauben.[7] Um politisch beim Heiligen Stuhl besser angesehen zu sein, entschlossen sich die Balšići 1368, den römisch-katholischen Glauben anzunehmen. Sie nahmen daher Kontakt mit Papst Urban V. auf. Nachdem sie der römischen Kirche Treue gelobt und sich verpflichtet hatten, den katholischen Bischof von Kotor in seinen Rechten zu schützen, wurden sie 1369 in die römische Kirche aufgenommen. In den folgenden Jahren unterhandelte die römische Kirche mehrfach mit den Balšići über die Neuordnung des Kirchenwesens in ihrem Fürstentum.

Đurađ Balšić schloss als Familienoberhaupt (Stracimir war inzwischen gestorben) ein Bündnis mit dem serbischen Fürsten Lazar Hrebeljanović, dem bosnischen König Tvrtko I., Nikola Gorjanski und König Ludwig I. von Ungarn, das sich gegen Nikola Altomanović, Fürst der Herzegowina richtete, dessen Armee die Verbündeten 1373 vollständig besiegten. Đurađs Gewinn aus diesem Krieg waren die Orte Trebinje, Konavlje und Dracevica. Später kam es wegen dieser Orte zu Auseinandersetzungen mit Tvrtko, der den Balšići die Kriegsbeute streitig machte.

In den siebziger Jahren des 14. Jahrhunderts dehnten die Balšići ihre Macht durch verschiedene Kriegszüge nach Mittel- und Südalbanien aus, wo sie unter anderem die Hafenstadt Vlora erobern konnten. Osmanische Angriffe und venezianische Intrigen schwächten die Macht der Dynastie, so dass Djuradj II. im Jahr 1396 seine bedeutendsten Gebiete und die Stadt Skutari an Venedig abtrat. Nach Đurađs Tod herrschte seit 1378 Balša II. allein. Er machte einen erfolglosen Versuch, Kotor einzunehmen und führte im Süden Krieg gegen Karl Thopia, welcher die Osmanen gegen Balša II. zu Hilfe rief. 1385 starb er in der Schlacht von Savra. Balša III. (1403–1421), der letzte männliche Nachkomme der Familie, versuchte erfolglos, an Einfluss zu gewinnen.

In der Zeta herrschten die Balšići bis 1421, als mit Balša III. die direkte männliche Linie des Geschlechts ausstarb. Balša III. vermachte sein Herrschaftsgebiet seinem Onkel Stefan Lazarević.[1] Der Niedergang der Balšići begünstigte den Aufstieg der Dynastie Crnojević.

1444 beteiligten sich Angehörige der Familie an der Liga von Lezha unter Führung Skanderbegs. Sie waren vermutlich die Nachkommen eines weiteren Balšić namens Gjergj, einem unehelichen Sohn des oben genannten Georg Balšić. Dieser zweite Gjergj ist 1393 als Bürger Venedigs bezeugt.

Familienbeziehungen

- Balša I. († 1362), Fürst von Zeta

- Stracimir, Fürst von Zeta ⚭ 1) Irene Duklina, Tochter von Progon Dukagjini, albanischer Fürst, 2) Milica, Tochter von Vukašin, König der Serben und Griechen

- Đurađ II. († 1403), Fürst von Zeta ⚭ 1386 Jelena, Tochter von Lazar, Fürst von Serbien

- Balša III. (1386–1421), Fürst von Zeta ⚭ Mara, Enkelin von Karl Thopia (siehe unten)

- Jelena († um 1453) ⚭ Stjepan Vukčić Kosača, Fürst der Herzegowina

- Vladislav Hercegović (1426/27–1487/89), Fürst der Herzegowina

- Katarina Kosača-Kotromanić (1424–1478) ⚭ Stjepan Tomaš Kotromanić, König von Bosnien († 1461)

- Vlatko Hercegović (1426/26–1489), Fürst der Herzegowina

- Sohn, Name nicht überliefert

- Theodora (Dorothea)

- Jelena († um 1453) ⚭ Stjepan Vukčić Kosača, Fürst der Herzegowina

- Balša III. (1386–1421), Fürst von Zeta ⚭ Mara, Enkelin von Karl Thopia (siehe unten)

- Đurađ II. († 1403), Fürst von Zeta ⚭ 1386 Jelena, Tochter von Lazar, Fürst von Serbien

- Đurađ I. († 1378), Fürst von Zeta ⚭ 1) vor 1364 Olivera, Tochter von Vukašin, König der Serben und Griechen, 2) nach 1371 Theodora Dragaš, Tochter von Dejan und Schwester von Konstantin Dragaš, serbischer Fürst

- Jelisaveta († 1443)

- Kind, Name nicht überliefert

- Jelena

- Goisava († 1398) ⚭ Radič Sanković, bosnischer Fürst

- Jevdokija ⚭ Esau de’ Buondelmonti, Fürst von Epirus († 1411)

- Giorgio de' Buondelmonti († nach 1453), Fürst von Epirus

- Konstantin Balša († 1402), osmanischer Vasall in Kruja, der sich „König von Albanien“ nannte ⚭ Helena Thopia, Tochter von Karl Thopia (siehe unten)[8]

- Kind, Name nicht überliefert

- Stefan Balša (Stefan de Maramonte)

- Đorđe

- Kind, Name nicht überliefert

- Kind, Name nicht überliefert

- Đurađ/Gjergj (unehelich)

- Jelisaveta († 1443)

- Balša II. (* 1362; † 18. September 1385 in der Schlacht von Savra), Fürst von Zeta ⚭ Comita Muzaka († 1396),[9] Tochter von Andrea II. Muzaka

- Ruđina, Herzogin von Vlora, Kanina, Himara und Berat ⚭ 1391 Mrkša Žarković († 1414)

- Vojisava ⚭ Karl Thopia, albanischer Fürst († 1387)

- Georg Thopia, albanischer Fürst

- Helena Thopia, albanische Fürstin

- Voislava Thopia

- Stracimir, Fürst von Zeta ⚭ 1) Irene Duklina, Tochter von Progon Dukagjini, albanischer Fürst, 2) Milica, Tochter von Vukašin, König der Serben und Griechen

Literatur

- Griechische Geschichte, in: Johann Samuel Ersch, Johann Gottfried Gruber (Hrsg.): Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. Leipzig 1868. Theil 86, hier S. 42–43 (Digitalisat)

- Peter Bartl: Balšići, in: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Bd. 1. München 1974, S. 130–132

Weblinks

- Foundation for Medieval Genealogy, Montenegro, Balšići

- Balša II Balšić - Family tree. Abgerufen am 19. März 2018 (englisch).

- Zeta (Duklja) under the second Montenegrin dynasty, the Balsic (1356-1427)

Einzelnachweise

- ↑ a b c Peter Bartl: Balšići. In: Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, abgerufen am 2. Januar 2018.

- ↑ Oliver Jens Schmitt: Das venezianische Albanien (1392–1479) (= Südosteuropäische Arbeiten. Band 110). Oldenbourg, München 2001, ISBN 3-486-56569-9, S. 185.

- ↑ Robert Elsie: A Biographical Dictionary of Albanian History. I.B. Tauris, London 2012, ISBN 978-1-78076-431-3, S. 27 (eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).

- ↑ Noel Malcolm: Kosovo: a short history. Macmillan, 1998, ISBN 978-0-333-66612-8, S. 62, 368 (Abgerufen am 7. Juni 2016).

- ↑ Oliver Jens Schmitt, S. 189

- ↑ Albanische Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): The Albanians and Their Territories. 8 Nëntori, Tirana 1985: „Whereas JS Jastrebov, when speaking of the Balshaj of Shkodra calls then Balesium, Balezza, Balezum, Balezo and adds that the Greeks in Dukel74 called them Barizi.“

- ↑ Oliver Jens Schmitt, S. 90

- ↑ Oliver Jens Schmitt, S. 186 f.

- ↑ Edwin E. Jacques: The Albanians. An ethnic history from prehistoric times to the present. Hrsg.: MacFarland. Jefferson, 1995, ISBN 0-89950-932-0, S. 174 (englisch, eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche).