Benutzer:Thkgk/Lactarius quieticolor

| Wechselblauer Edel-Reizker | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Der Wechselblaue Edel-Reizker(Lactarius quieticolor) | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Lactarius quieticolor | ||||||||||||

| Romagn. (1958) |

Der Wechselblaue Edel-Reizker (Lactarius quieticolor, syn.: L. hemicyaneus) ist eine Pilzart aus der Familie der Täublingsverwandten (Russulaceae). Der sehr seltene, mittelgroße Milchling hat einen fast rötlich grauen bis zimtbraunen, sehr variabel gefärbten Hut und wächst unter Kiefern auf sauren Böden. Besonders junge Exemplare sind häufig unter der Hutoberfläche grünlich-blau gefärbt. Die Fruchtkörper erscheinen zwischen August und Oktober. Der essbare Milchling wird auch Blaumilch-Kiefernreizker oder Brauner Kiefern-Blutreizker genannt.

Merkmale

Makroskopische Merkmale

Der Hut ist 3–7 (11) cm breit, zuerst flach gewölbt mit stark eingebogenem Rand, später abgeflacht und in der Mitte mehr oder weniger niedergedrückt. Die Oberfläche ist glatt, matt bis seidig glänzend und bei jungen Fruchtkörpern oder feuchter Witterung schmierig und glänzend. Der Hut ist mehr oder weniger deutlich gezongt, besonders zum Rand hin. Die Hutfarbe ist sehr variabel. Der Hut kann blass gräulich-ocker gefärbt sein und einen weißlichem Rand und gräulich ockergelbe bis graubraune, meist deutlich tropfige Zonen aufweisen, oder gräulich-rosa bis rosa-lehmfarben gefärbt und ziegelfarben gezont sein oder dunkle ziegelfarbene Flecken haben. Manchmal ist der Hut auch ocker- bis cremefarben oder sogar bräunlich-oliv, lehmbraun oder zimtfarben und in der Mitte dunkelgrünlich, besonders bei jungen Fruchtkörpern. Mitunter ist der Hut blass blaugrau bis rosagrau und hat dunklere, bläulich grüne Zonen. Im Alter kann sich der ganze Fruchtkörper gräulich-grün bis grünlich-grau verfärben. Der weißlich gesäumte Rand bleibt lange eingebogen und glatt.

Die jung cremefarbenen und später lebhaft orange-ocker gefärbten Lamellen laufen mehr oder weniger am Stiel herab. Sie sind manchmal gegabelt und ihre glatten Schneiden sind etwas blasser gefärbt als die Flächen. Verletzte und gequetschte Stellen verfärben sich grünlich, später weinrötlich oder violett. Das Sporenpulver ist blass rosa-ockergelb.

Der zylindrische oder nach unten verschmälerte Stiel ist 2–6 cm lang und 1–2,5 cm breit. Die Oberfläche ist glatt, mehr oder weniger trocken, blass lachsfarben bis rosagrau, später auch grünlich-ocker oder rötlich-ocker gefärbt. An der Stielspitze unterhalb der Lamellen hat der Stiel häufig einen ringartigen, weißlichen Kragen. Bisweilen ist er auch tropfig, dunkler gefleckt. Die Stielflecken verfärben sich bei älteren Fruchtkörpern oft blass grünlich.

Das Fleisch ist jung dick und fest, wird aber im Stiel schon bald zunehmend hohl. Im Anschnitt ist es innen weißlich bis blass cremefarben und wird nach außen hin lebhaft orange bis korallrot, manchmal findet man auch eine grünlich-blaue Zone unterhalb der Hutoberfläche. Das orange gefärbte Fleisch verfärbt sich sehr langsam gelblichbraun bis bräunlich weinrot. Es riecht nur schwach und schmeckt angenehm mild, wird aber nach einer Weile mehr oder weniger bitter. Die orangefarbene, mild schmeckende Milch ist ziemlich spärlich und verfärbt sich innerhalb von 20 min bis einer Stunde weinrötlich, bevor sie auf Fleisch und Lamellen grünlich eintrocknet.[1][2]

Mikroskopische Merkmale

Die rundlichen bis breitelliptischen Sporen sind durchschnittlich 8,3–8,9 µm lang und 6,8–7,5 µm breit. Der Q-Wert (Quotient aus Sporenlänge und -breite) ist 1,1–1,3. Das Sporenornament wird bis 0,7 (1,0) µm hoch und besteht aus Warzen und Rippen, die teilweise zebrastreifenartig angeordnet und häufig miteinander verbunden sind, aber nur vereinzelt geschlossene Maschen bilden. Isoliert stehende, oft gratig verlängerte Warzen kommen recht häufig vor. Der Hilarfleck ist im äußerem Bereich amyloid.

Die zylindrischen, keuligen bis bauchigen Basidien messen 37–55 × 8–12 µm und sind meist 4-sporig. Die lanzettförmigen Pleuromakrozystiden sind ziemlich zahlreich und messen 65–100 × 8–10 µm. Sie ragen weit hervor und sind manchmal blass gelblich gefärbt. Die Lamellenschneiden sind heterogen, neben den Basidien gibt es zahlreiche, schmal spindelige bis pfriemförmige Cheilomakrozystiden, deren Spitze manchmal perlschnurartig eingeschnürt ist. Sie sind 30–70 µm lang und 6,5–10 µm breit.

Die Huthaut (Pileipellis) ist ein 200–300 µm dickes Ixotrichoderm, aus unregelmässig verflochtenen, mehrheitlich aufsteigenden, durchscheinenden, 2–3 µm breiten Hyphen. [1][2]

Artabgrenzung

Der Edel-Reizker (L. deliciosus) kann sehr ähnlich aussehen und ist oft nur schwer zu unterscheiden. Sein Hut ist mehr oder weniger orange gefärbt und oft weißlich gebändert, während der Wechselblaue Edelreizker meist einen blasser und stumpfer gefärbten Hut hat, der an den Eichen-Milchling (L. quietus) erinnert. Beim Edel-Reizker ist der Stiel meist deutlich grubig, beim Wechselblauen meist nur trofig gefleckt. Ein weiteres Merkmal ist die orangefarbene Milch, die sich beim Edel-Reizker frühstens nach 30 Minuten langsam rot verfärbt, während beim Wechselblauen bereits nach 20 Minuten eine Rotfärbung sichbar wird. Außerdem wächst der Edel-Reizker auf neutralen bis kaklhaltigen Böden, während man den Wechselblaue auf feuchteren, sauren Böden findet. Mikroskopisch unterscheiden sich die beiden Arten dadurch, das der Wechselblaue Edel-Reizker sehr grob ornamentierte Sporen mit dicken Rippen oder Kämmen hat. [1][3]

Ökologie

Der Wechselblaue Edel-Reizker ist wie alle Milchlinge ein Mykorrhizapilz, der mit Kiefern vergesellschaftet ist. Man findet ihn daher in Kiefernwäldern und -forsten, aber wohl auch in anderen Waldgesellschaften bei eingestreuten Kiefern. Der Pilz bevorzugt saure, basen- und kalkarme Sand- und Silikatböden. Seine Fruchtkörper erscheinen einzeln bis gesellig zwischen August und Oktober.[4][1][2]

Verbreitung

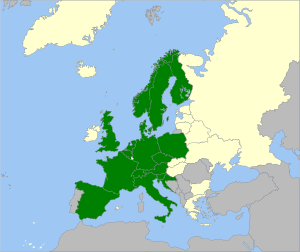

Der Wechselblaue Edelreizker ist eine seltene, rein europäische Milchlingsart, die in West-, Mittel- und Nordeuropa verbreitet ist. Auf der Irischen Insel wurde der Milchling bisher noch nicht nachgewiesen und auch aus Osteuropa gibt es keine Nachweise. In Skandinavien kann die Art zumindest lokal ziemlich häufig sein.[1]

Systematik

1958 beschrieb H. Romagnesi die beiden Arten L. quieticolor und L. hemicyaneus und trennte sie auf Grund der mehr stumpf bräunlichen Hutfarbe und ihrer runderen, grobgratig ornamentierten Sporen von L. deliciosus ab. 1976 wurde die Art durch J. Blum und 1991 durch Krieglsteiner als L. deliciosus var. quieticolor zur Varietät herabgestuft. Als weitere taxonomische Synonyme gelten heute L. hemicyaneus Romagn., L. deliciosus var. hemicyaneus (Romagn.) Krieglst. (1991), L. quieticolor var. hemicyaneus (Romagn.) Basso (1999), Lactarius pinastri Romagn. (1980) und L. quieticolor f. semisanguinascens Bon (1973). [9][1][10].

Schon 1958 hielt Romagnesi L. hemicyaneus und L. quieticolor für sehr ähnlich und räumte ein, dass es sich bei den beiden Taxa auch nur um zwei Varietäten der gleichen Art handeln könnte. Andererseits hielt er die Blaufärbung von L. hemicyaneus für ein sehr gravierendes Merkmal, jedenfalls gravierend genug, um die beiden Taxa als eigenständige Arten zu beschreiben. 1980 ging Bon noch einen Schritt weiter, indem er L. hemicyaneus aufgrund dieses Merkmals in den Stirpus Indigo stellte. Der Stirpus Indigo vereinigt Milchlinge mit einer zumindest teilweise blaugefärbten Milch.

Auf der anderen Seite wurde die Bedeutung dieses Merkmals als Artkriterium seitdem von mehreren Autoren angezweifelt. Schon 1976 zweifelte Blum L. hemicyaneus als eigenständige Art an und führte die Blaufärbung auf ökologische Faktoren, beziehungsweise auf eine Mutation zurück. Auch Krieglsteiner stufte die Art 1991 zur Varietät zurück, nachdem er ein reproduktives Mycel über Jahre hinweg beobachtet hatte. Dabei hatte er festgestellt, dass die Blaufärbung der Fruchtkörper Jahr für Jahr schwächer wurde, bis dieses Merkmal völlig verschwunden war, sodass sich die Fruchtkörper durch nichts mehr von L. quieticolor unterschieden. Daher hielt Heilmann-Clausen die beiden Arten auch für konspezifisch und vereinigte sie zur Art L. quieticolor. Auf der anderen Seite glaubte er, dass es ausreichend makro- und mikroskopische Merkmale gab mit deren Hilfe man L. quieticolor von L. deliciosus unterscheiden könne, eine Abgrenzung als eigenständige Art also gerechtfertigt sei. [1][3] 2007 untersuchten J. Nuytinck et al. die Sektion Deliciosi molekularbiologisch und konnten zeigen, dass L. quieticolor, L. hatsudake, L. horakii (die beiden letzteren zwei ostasiatische Arten) eine eigenständige Abstammungslinie innerhalb der Sektion bilden. Ihre Ergebnisse zeigen klar, dass es sich bei L. deliciosus dem Edelreizker und L. quieticolor, dem Wechselblauen Edelreizker um zwei eigenständige, genetisch gut getrennte Arten handelt.[11]

Das Artattribut (Epitheton) "quieticolor" bedeutet, wie der Eichen-Milchling (L.quietus) gefärbt.

Infragenerische Systematik

Der Wechselblaue Edel-Reizker wird von Bon und Basso in die Untersektion Deliciosi gestellt, die innerhalb der Sektion Dapetes (Blutreizker) steht. Bei Heilmann-Clausen steht er in der Sektion Dapetes, die bei ihm nicht weiter unterteilt wird. Molekularbiologische Untersuchungen zeigten, dass diese Sektion innerhalb der Gattung Lactarius eine phylogenetisch klar abgegrenzte Gruppe bildet. Die Vertreter der Sektion haben in der Regel eine orange oder rötlich gefärbte Milch und schmecken meist mild oder leicht bitter. Sie sind strikte Mykorrhizapilze von Nadelbäumen. Innerhalb der europäischen Arten ist der nächste Verwandte des Wechselblauen Edel-Reizker, der auch äußerlich sehr ähnliche Edel-Reizker (L. deliciosus).[9][6]

Bedeutung

Der mild schmeckende Wechselblaue Edel-Reizker ist essbar.

Literatur

- Jacob Heilmann-Clausen u. a.: The genus Lactarius. Fungi of Northern Europe. Hrsg.: The Danish Mycological Society,. Vol. 2, 1998, ISBN 87-983581-4-6 (englisch).

Einzelnachweise

- ↑ a b c d e f g Jacob Heilmann-Clausen u. a.: The genus Lactarius. Fungi of Northern Europe. Vol. 2, 1998, S. 142–145.

- ↑ a b c Fred Kränzlin: Pilze der Schweiz Band 6. Russulaceae. Verlag Mykologia, Luzern, ISBN 3-85604-060-9, S. 92.

- ↑ a b J. Nuytinck & A. Verbeken: Morphology and taxonomy of the European species in Lactarius sect. Deliciosi (Russulales). In: Mycotaxon. Band 92, 2005, ISSN 0093-4666, S. 136 (englisch, online [abgerufen am 17. September 2011]).

- ↑ a b c Lactarius repraesentaneus in der PILZOEK-Datenbank. In: pilzoek.de. Abgerufen am 15. September 2011.

- ↑ Weltweite Verbreitung von Lactarius quieticolor. In: GBIF Portal / data.gbif.org. Abgerufen am 14. September 2011.

- ↑ a b Jacob Heilmann-Clausen u. a.: The genus Lactarius. Fungi of Northern Europe. Vol. 2, 1998.

- ↑ Z. Tkalcec & A. Mešic: Preliminary checklist of Agaricales from Croatia V:. Families Crepidotaceae, Russulaceae and Strophariaceae. In: Mycotaxon. Band 88, 2003, ISSN 0093-4666, S. 289 (cybertruffle.org.uk [abgerufen am 9. Januar 2012]).

- ↑ Grid map of Lactarius quieticolor. In: NBN Gateway / data.nbn.org.uk. Abgerufen am 3. März 2012 (englisch).

- ↑ a b Maria Teresa Basso: Lactarius Persoon. Fungi Europaei. Vol. 7, 1999, ISBN 88-87740-00-3, S. 48–63, 252, 271–80 (italienisch).

- ↑ G. J. Krieglsteiner, A. Gminder, W. Winterhoff: Die Großpilze Baden-Württembergs. Band 2. Eugen Ulmer, Stuttgart 2000, ISBN 3-8001-3531-0, S. 351.

- ↑ Jorinde Nuytinck, Annemieke Verbeken: Worldwide phylogeny of Lactarius section Deliciosi inferred from ITS and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase gene sequences. In: The Mycological Society of America (Hrsg.): Mycologia. Band 99, Nr. 6, 2007, S. 820–832. (online [abgerufen am 20. September 2011]).

Weblinks

- Synonyme von Lactarius quieticolor. In: speciesfungorum.org. Index Fungorum, abgerufen am 20. Juni 2011.

- Lactarius quieticolor. In: Russulales News / mtsn.tn.it. Abgerufen am 20. Juni 2011 (englisch, Fotos und Kurzbeschreibung).

- Lactarius quieticolor. In: Funghi in Italia / funghiitaliani.it. Abgerufen am 2. März 2012 (italienisch, Gute Fotos vom Wechselblauen Edel-Milchling).