European Avalanche Warning Services

Die Arbeitsgruppe der europäischen Lawinenwarndienste (engl.: European Avalanche Warning Services – EAWS) ist ein freiwilliger Zusammenschluss europäischer Staaten, dessen Ziel ist es, die für die Lawinenwarnung zuständigen Behörden auf nationaler, regionaler bzw. kommunaler Ebene besser miteinander zu vernetzen.[1]

Der Vorsitz der Arbeitsgemeinschaft obliegt derzeit dem Staat Norwegen.

Die EAWS wurde im Jahr 1983 ins Leben gerufen. Sie stehen im direkten Wissensaustausch mit dem amerikanischen Avalanche Center sowie Avalanche Canada.[2]

Mitglieder

Derzeit zählen insgesamt 28 Mitglieder aus 16 Staaten Europas[3] zu den EAWS. Diese umfassen einzelne oder sogar alle regionalen Lawinenwarndienste der Staaten Andorra, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Schweiz, Spanien, Norwegen, Österreich, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien sowie Tschechien.[1]

Ziele

In ihrer Absichtserklärung formulieren die EAWS Ziele, welche von allen Mitgliedern abgesegnet werden. Als grundlegendste Intention wird die Unterstützung ihre Mitglieder bei der Vorhersage und Prävention von bzw. der Warnung vor Lawinenereignissen gesehen.[3]

Die EAWS finden sich zum einen halbjährlich zu Arbeitsgruppen-Treffen bzw. im Zwei-Jahresrhythmus zu einer europäischen Tagung zusammen. Ziel dieses Austausches ist es die Kommunikation zwischen den Mitgliedern anzuregen, um[1]:

- Ideen und Erfahrungen zu den eigenen Arbeitsabläufen für die Vorhersage von Lawinen auszutauschen,

- einheitliche Kommunikations- und Visualisierungsstrategien für die Warnung vor Lawinengefahren zu entwickeln,

- die Effizienz der eigenen Arbeitsabläufe zu steigern und die eigenen Lawinenwarner fortzubilden.

Errungenschaften

Ein Meilenstein der EAWS war die 1993 eingeführte, europaweit einheitliche Gefahrenskala für Lawinen.

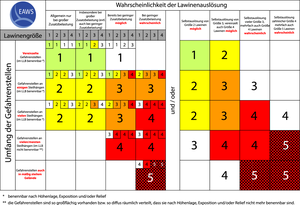

Zu den kürzlich umgesetzten Neuerungen zählen u. a. die Formulierung und Visualisierung der fünf Lawinenprobleme, Änderungen in der Klassifikation der Lawinengröße sowie der EAWS-Matrix (Entscheidungshilfe zur Bestimmung der aktuellen Lawinengefahr).[4]

Mitunter konzentriert sich EAWS auf die Entwicklung eines Avalanche Information Systems, mit dessen Hilfe Daten zu Schneeprofilen, Lawinenunfällen und Lawinenvorhersagen gesammelt und visualisiert werden können.

Die Lawinenvorhersage als zentrales Endprodukte der jeweiligen Lawinenwarndienste (vgl. Liste amtlicher Lawinenwarndienste) der Mitgliedsstaaten bildet u. a. wesentliche Entscheidungsgrundlage für z. B. Wintersportgebiete, örtliche Lawinenkommissionen sowie den behördlichen Katastrophenschutz.[5]

Weblinks

- Homepage der European Avalanche Warning Services (EAWS)

- Glossar zu den gängigsten Begriffen der Schnee- und Lawinenkunde

- Information zum Aufbau der EAWS Lawinenbulletins

- EAWS Gefahrenskala

- EAWS Matrix

Einzelnachweise

- ↑ a b c EAWS: Memoradum of understanding for the European Avalanche Warning Services (EAWS). (PDF) In: lawine.tirol.gv.at. Abgerufen am 21. Januar 2019 (englisch).

- ↑ »Avalanche.org» About. Abgerufen am 22. Januar 2019.

- ↑ a b EAWS: News from EAWS, August 2018. (PDF) In: lawine.tirol.gv.at. 1. August 2019, abgerufen am 21. Januar 2019 (englisch).

- ↑ Patrick Nairz, Karel Kriz: European Avalanche Warning Services (EAWS) – latest news. (PDF) 2013, abgerufen am 21. Januar 2019 (englisch).

- ↑ Astrid Tangl, Dagmar Unterberger, Christoph Mitterer, Georg Kronthaler, Harald Riedl, Hermann Brugger, Johann Seiwald, Jürg Schweizer, Michael Winkler, Norbert Hofer, Patrick Nairz, Paul Kößler, Paul Maer, Peter Paal, Peter Plattner, Robert Horntrich, Rudi Mair, Siegfried Sauermoser, Simon Rauch, Walter Würtl, Walter Zörer, Werner Beikircher: Lawinenwarnung und Lawinenprognose. In: Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung für Zivil- und Katastrophenschutz, Lawinenkommissionsangelegenheiten (Hrsg.): Ausbildungshandbuch der Tiroler Lawinenkommissionen. 4. Auflage. Innsbruck 2018, S. 441.