Kommunikationsmodell

Als Kommunikationsmodell oder Kommunikationstheorie bezeichnet man wissenschaftliche Erklärungsversuche zur Beschreibung von Kommunikation. Diese theoretischen Ansätze sollen in der Kommunikations- und Medienwissenschaft erklären, was Kommunikation ist und wie sie funktioniert, und – in Form von Modellen – verallgemeinerbare und theoretische Zusammenhänge des Massenkommunikationsprozesses erkennbar machen.

Alltagstheoretische Kommunikationsmodelle

Die Bezeichnung alltagstheoretisch bezieht sich auf die Annahme, dass auch im Alltag Theorien gebildet und angewendet werden. Theorie wird in diesem Sinne nicht als etwas von der Praxis Getrenntes angesehen. Die folgenden Abschnitte fassen Vorstellungen und Beschreibungen zusammen, die häufig genannt werden, wenn spontan und unreflektiert über das Thema Kommunikation gesprochen wird.

Kommunikation als Teilhabe

Die Vorstellung von der Kommunikation als Teilhabe verweist auf die Entlehnung des Begriffs der Kommunikation aus dem Lateinischen (

) und auf die Bedeutungszusammenhänge zu Teilen und Mit-Teilen. Kommunikation wird hier als der kulturelle Prozess angesehen, in dem Gemeinschaft entsteht.

Die Vorstellung eines gemeinsamen Zeichenvorrats

Manchen Vorstellungen über Kommunikation liegt die Annahme zugrunde, dass Kommunikation nur möglich sei, wenn vorab ein gemeinsamer Zeichenvorrat, die gleiche Sprache und eine vergleichbare Sozialisation der Kommunikationsteilnehmer bestehe. Diese Vorstellungen erweisen sich bei näherer Betrachtung als problematisch. Zunächst lässt sich damit nicht die Frage beantworten, wie Zeichen und Sprache entstehen.

Zudem unterscheiden sich die Auffassung von Wortbedeutungen (Gegenstand der Semantik), darunter die Auffassung vom Zeichenvorrat (Gegenstand der Semiotik) und deren Verwendung (Gegenstand der Pragmatik) selbst bei gleichen Ordnungsprinzipien (Gegenstand der Syntax) von Mensch zu Mensch. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass auch zwischen gleichsprachigen Individuen umfangreiche und erklärungsbedürftige Kommunikationsprobleme bestehen können.

Die Container-Metapher

Mit der Container-Metapher ist die Vorstellung von Wörtern oder Sätzen als Behälter verbunden, in denen objektiv bestimmbare Bedeutungen eingeschlossen sind. Rezeption besteht in dieser Metapher darin, die Bedeutungen den Behältern als solche wieder zu entnehmen. Bedeutungen, Sinn und Gedanken können nach dieser Vorstellung in einen Container „verpackt“ und aus diesem wieder „entpackt“ werden. Naive Vorstellungen gehen dabei von einer Identität der Bedeutungen aus.

Die Vorstellung von Kommunikation als Austausch von Informationen

In alltäglichen Bezeichnungen wird Kommunikation als ein „Austausch von Informationen“ beschrieben. In anderen Formulierungen wird das Ziel oder das Resultat von Kommunikation in einem „Informationsfluss“ gesehen. Damit ist zusammenfassend die Bekanntmachung oder Mitteilung von Wissen, Erkenntnis oder Erfahrung gemeint. „Austausch“ kann als Gegenseitigkeit verstanden werden; „Fluss“ enthält die Vorstellung einer Richtung, die ebenfalls beidseitig sein kann. In der hinter diesen Formulierungen stehenden Modellierung wird von den Kommunizierenden abgesehen. Der Fokus liegt auf dem, was mit „Information“ bezeichnet ist.

Ausdrucks- und Eindrucksmodelle

Bei Ausdrucks- und Eindrucksmodellen wird je eine Seite des Kommunikationsprozesses stark hervorgehoben. Die Verwendung eines Ausdrucks- und Eindrucksmodells geschieht im Alltag meist implizit, das heißt, es wird nicht verdeutlicht, welches Modell als Grundlage von Behauptungen über Kommunikation gerade verwendet wird. Durch die zu starke Hervorhebung nur einer Seite entsteht die Gefahr, dass der Kommunikationsprozess nicht mehr als ein sozialer, also beide Seiten umfassender Prozess angesehen wird, in dem Ausdruck und Eindruck nur in Bezug aufeinander zu denken sind.

Das Ausdrucksmodell

Das Ausdrucksmodell beschreibt Kommunikation als einen Prozess, der im Wesentlichen darauf beruht, „Inhalte“ unter der Verwendung von Zeichenprozessen und von Medien „auszudrücken“.[1] Die Rezeption – das heißt die auf den Produzierenden bezogene Eigenwahrnehmung und Verarbeitung unter Verwendung von Zeichenprozessen – spielt in diesen Modellen eine sekundäre oder untergeordnete Rolle.

In der Folge wird Kommunikation als etwas angesehen, das mit dem „Ausdrücken von etwas“ unter Verwendung von Zeichenprozessen beginnt, also mit Sprechen, Schreiben, eine Sendung produzieren. In besonders starken Ausdrucksmodellen wird von der Bezugnahme des Produzenten (desjenigen, der etwas „ausdrückt“) auf potentielle oder wirkliche Rezipienten abgesehen. In extremen Fällen wird das „Ausdrücken von etwas“ mit Kommunikation gleichgesetzt.

Die Probleme eines zu starken Ausdrucksmodells bestehen darin, dass dieses Modell keine Möglichkeit bietet, den Rezipienten als Kommunizierenden zu beschreiben. Dem extremen Ausdrucksmodell zufolge kommuniziert beispielsweise ein Fernsehzuschauer nicht mit den im Fernsehen erscheinenden Menschen, solange er keine Rückmeldungen in die laufende Sendung gibt, also solange er selber nichts „ausdrückt“, was die im Fernsehen Erscheinenden nicht wahrnehmen können. Ein Kinobesucher kann demnach während des Kinobesuchs nicht mit den Darstellern des Films kommunizieren. Der Leser einer Zeitung kommuniziert dem starken Ausdrucksmodell zufolge nicht mit den Autoren des Textes, während er die Texte liest.

Das Eindrucksmodell

Seltener wird ein Eindrucksmodell verwendet, mit dem Kommunikation als ein Prozess beschrieben wird, der im Wesentlichen darauf beruht, dass durch Rezeption (durch Fremdwahrnehmung des Produzierten unter Verwendung von Zeichenprozessen) „Inhalte“ entstehen und mit Hilfe der individuellen Welttheorie (Weltsicht) verarbeitet werden. In der Folge wird Kommunikation als etwas angesehen, das mit der Rezeption beginnt. In besonders starken Eindrucksmodellen wird von der Bezugnahme des Rezipienten auf den potentiellen oder wirklichen Produzenten abgesehen. In einer extremen Folge wird die Rezeption (die Verarbeitung von Wahrgenommenem als Zeichen oder als bedeutungsvoll) mit Kommunikation gleichgesetzt.

Ein zu starkes Eindrucksmodell kann dazu führen, dass der Kommunikationsbegriff infolge der Vernachlässigung des Bezuges auf einen Produzierenden zu weit ausgedehnt wird. Dies wäre der Fall, wenn Wahrnehmung als Kommunikation mit der Umwelt angesehen wird.

Wissenschaftliche Kommunikationsmodelle

Die meisten wissenschaftlichen Kommunikationsmodelle sind Abbildungen des Kommunikationsprozesses, in denen entweder einzelne Prozesselemente und deren Aufbau (Strukturmodelle), der Verlauf des Prozesses (Flussmodelle), die Aufgaben und Leistungen des Prozesses (Funktionsmodelle) oder Bestimmungsmerkmale (Klassifikationsmodelle) dargestellt werden.[2] Eine andere Unterscheidung ist die in Prozessmodelle, Systemmodelle und Wirkungshypothesen.[3] In diesen drei Grundformen kommen lineare Modelle, zirkuläre Modelle, Medienwirkungsmodelle und soziologische Modelle vor, wobei die Ausdifferenzierung und zunehmende Spezifikation der Modelle einer innerwissenschaftlichen Entwicklungslogik folgt.[4]

Deskriptive Modelle

Der Politologe Harold Dwight Lasswell formulierte ein Wortmodell anhand seiner Lasswell-Formel

(„Wer sagt was in welchem Kanal zu wem mit welcher Wirkung?“) 1948 in einem Aufsatz,[5] in dem er sich mit der strukturell-funktionalen Analyse von Kommunikationsprozessen befasste. Er schuf so in der Abfolge der fünf Fragen ein Ordnungsprinzip zur Beschreibung der Prozesse und definierte gleichzeitig die Forschungsbereiche der Kommunikationswissenschaft (Kommunikatorforschung, Medieninhaltsforschung, Medienanalyse, Mediennutzungsforschung und Medienwirkungsforschung).[6]

Das Kommunikationsmodell von Bruce H. Westley und Malcolm S. MacLean (1957)[7] wurde in der Tradition der Gatekeeper-Forschung entwickelt. In systemtheoretischer Sichtweise wird der Prozess der Nachrichtenvermittlung als mehrfach selektiver und dynamisch rückgekoppelter Vorgang dargestellt.[8]

Das Kommunikationsmodell von John W. Riley und Matilda White Riley (1959)[9] behandelt die soziale Verflechtung der Kommunikationspartner. Kommunikator und Rezipient gehören sozialen Gruppen (z. B. Primärgruppen) an, die die Kommunikation vermitteln und so das Kommunikationsverhalten beeinflussen. Es werden die Gatekeeper-Eigenschaften in den Massenmedien, die Art der selektiven Wahrnehmung, die Qualität der Interpretation, das Behalten einer Botschaft und die Reaktion auf diese durch den Rezipienten berücksichtigt. Bezüglich der Medienwirkung sieht dieses Modell die Massenkommunikation als Element des gesamten Sozialsystems und Faktor neben anderen Einflüssen auf individuelles und soziales Verhalten. Massenkommunikation und soziale Systeme beeinflussen sich gegenseitig. Soziologische und sozialpsychologische Fragestellungen werden in die Massenkommunikationsforschung mit einbezogen, indem Kommunikator und Rezipient als Elemente zweier sozialer Strukturen gesehen werden, die in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen.[10]

Das Feldschema der Massenkommunikation von Gerhard Maletzke (1963)[11] ist ein sozialpsychologisch orientiertes Modell, das rückbezügliche und interaktive Mechanismen der Kommunikation berücksichtigt. Es werden vier Positionen im massenmedialen Prozess genannt: der Kommunikator, die Aussage, das Medium und der Rezipient. Jede Position beeinflusst die anderen.[12]

Das Materialistische Kommunikationsmodell von Wulf D. Hund (1976)[13] zeigt den Zusammenhang der Massenkommunikation mit den sozioökonomischen Bedingungen einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft auf – im Sinne der materialistischen Gesellschaftstheorie. Dabei wird davon ausgegangen, dass der Kommunikator als Nachrichtenproduktionsbetrieb seine Produktionsmittel, also die modernen Massenmedien und die dadurch transportierten Aussagen, in erster Linie als Waren produziert und zur Kapitalverwertung einsetzt.[14]

Nachrichtenübertragungsmodelle

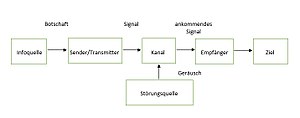

In vielen Fällen wird Kommunikation mit dem sogenannten Sender-Empfänger-Modell beschrieben. Dieses Modell ist aus der mathematischen Theorie der Kommunikation der beiden Mathematiker Warren Weaver und Claude E. Shannon hervorgegangen.[15]

Das informationstechnische Kommunikationsmodell ist ein vergleichsweise strukturarmes Modell. Eine „Informationsquelle“ (information source) wählt eine „Botschaft“ (message) aus, die aus geschriebenen oder gesprochenen Zeichen bestehen kann. Der „Sender“ (transmitter) verwandelt diese in ein Signal, das über einen Kommunikationskanal an einen „Empfänger“ (receiver) übertragen wird. Durch Störquellen (noise source) können die ursprünglichen Signale verzerrt werden.

Das Shannon-Weaver-Modell orientiert sich an technischen Aspekten der Signalübertragung. Information hat hier nichts mit Bedeutung zu tun, sondern bezieht sich auf physikalisch bestimmbare Signalmengen und Abläufe, und es behandelt die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von solchen physikalisch bestimmbaren Ereignissen (Signalen und Signalkombinationen).[17] Beispiele sind das Telefon, die Telegrafie oder das Radio.[18] Deshalb ist dieses Modell zur Beschreibung sozialer Kommunikationsprozesse nicht geeignet.

Vergleich auch das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun.

Medienwirkungsmodelle

S-R- und S-O-R-Modelle

Das Sender-Empfänger-Modell (auch Hypodermic Needle Concept, Transmission Belt Theory oder Magic Bullet Theory; 1920er) verbindet das Stimulus-Response-Modell mit der Theorie der Massengesellschaft. Nach diesem Modell wird jedes Individuum durch Stimuli über Massenmedien in gleicher Weise erreicht und nimmt diese in gleicher Art wahr, wodurch bei allen Individuen eine ähnliche Reaktion erzielt wird. Dabei werden der Inhalt der Kommunikation und die Richtung des Effekts (die Wirkung) im Sinne des Reiz-Reaktions-Modells gleichgesetzt. Die Massenmedien werden als mächtige Propaganda- und Manipulationsinstrumente gesehen, mithilfe derer man ganze Gesellschaften lenken kann.[19] Die einfache Vorstellung einer mechanistischen Reiz-Reaktions-Wirkungsweise der Massenmedien konnte sich nicht halten, es wird seit den 1990ern sogar bezweifelt, dass dieses Modell zu Beginn des 20. Jahrhunderts Einzug in den kommunikationswissenschaftlichen Diskurs gehalten hat – vielmehr diente es nachfolgend zur Veranschaulichung einer Tendenz zu immer differenzierten Konzepten in der Geschichte der kommunikationswissenschaftlichen Modelle.[20]

Das Stimulus-Response-Modell, also die Gleichsetzung von Inhalt und Wirkung, wurde sowohl in der Psychologie als auch in der Medienwissenschaft verworfen, da von der Kenntnis des Reizes nicht auf eine entsprechende Reaktion des Rezipienten geschlossen werden kann. Die S-R-Theorie wurde zum S-O-R-Konzept (basierend auf dem S-O-R-Paradigma) erweitert, wodurch das Individuum als „Objekt“ als wirkungsrelevanter Faktor von Beeinflussungsversuchen ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückte. Anwendung fand das Modell, im Sinne einer Aufwertung der individuellen psychischen Disposition im massenkommunikativen Wirkprozess, insbesondere in den 1940er Jahren in der Einstellungsforschung, beispielsweise durch die Forschergruppe rund um Carl I. Hovland.[21]

Zweistufen-Modelle

Das Kommunikationsmodell nach Lazarsfeld basiert auf einer Untersuchung des Präsidentschaftswahlkampfes in den USA von 1940 durch die Soziologen Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson und Hazel Gaudet in ihrer Wahlstudie The People’s Choice (1944).[22] Darin erforschten sie die Prozesse der Meinungsbildung bei den Wählern, ausgehend von der damals vorherrschenden Vorstellung der starken Wirkungen der Massenmedien (Presse und Hörfunk). Stattdessen wurde die Entscheidung der Wähler aber weniger durch den Einfluss der Medien bestimmt als durch persönliche Kontakte mit anderen Personen. Medien wurde eher selektiv genutzt, durch Zuwenden hin zu bestimmten Medienangeboten, die die eigene Meinung unterstützen. Die Wahlwerbung erreichte also nur jene Wähler, die sich bereits für eine Partei entschieden hatten, und verstärkte bei ihnen die bereits vorhandenen Einstellungen. Die Forscher kamen zu dem Ergebnis: Ideen fließen von den Medien zu den Meinungsführern und von diesen zu den weniger aktiven Teilen der Bevölkerung. Diese Hypothese vom Zweistufenfluss der Massenkommunikation (Two-step-flow-Hypothese) zeigt eine Abkehr von der Theorie der allmächtigen Medien, da zwischen Medien und Rezipienten der Meinungsführer als zusätzliche Auswahlinstanz angesiedelt wurde. Wirkungen der Medien hängen von Bedingungen ab, die im sozialen Kontext – also prinzipiell außerhalb der Medien selbst – liegen.[23] Trotzdem wurde, einem traditionellen Stimulus-Response-Denken verhaftet, nicht zwischen der Zuwendung zu Medieninhalten und dem Einfluss auf die Einstellungsveränderung unterschieden; d. h., die Prozesse der Übermittlung und Verbreitung (Transmission und Diffusion) wurden gleichgesetzt mit dem Prozess der Beeinflussung (Persuasion).[24]

Eine Weiterentwicklung der einfachen Vorstellung eines wenig differenzierten Zweistufenprozesses hin zu einem Multi-Step-Flow-Modell erfolgte in den 1950ern durch die Erkenntnis, dass Meinungsführer auch selbst durch persönliche Kontakte stärker beeinflusst werden als durch Medien, d. h., es gibt „Opinion-Leaders der Opinion-Leaders“.[25]

Die Trennung von Opinion-Leader, als jemand der Informationen nur weitergibt, und Non-Leader, als ausschließlicher Empfänger von Informationen, konnte nicht aufrechterhalten werden. Nach dem sogenannten Opinion-Sharing-Modell nach Verling C. Troldahl und Robert van Dam (1965)[26] verläuft die Weitergabe von massenmedial verbreiteten Informationen und Meinungen im Rahmen persönlicher Gespräche nicht einseitig, sondern wechselseitig. So gibt es im Verlauf des massenkommunikativen Diffusionsprozesses (also der Informationsverbreitung über Massenmedien) eine Gruppe von Personen (Opinion-Leaders. oder Opinion-Givers), die gut informiert und interessiert sind und innerhalb von interpersonellen Kommunikationsprozessen themenspezifische Informationen und Meinungen weitergeben, und solche Personen, die diese von Gesprächspartnern erhalten wollen (Opinion-Askers) – die beiden Personengruppen beeinflussen einander und werden so abwechselnd zu Opinion-Givers und Opinion-Askers. Eine dritte Gruppe, die Opinion-Avoiders, setzt keine der beiden interaktiven Kommunikationsaktivitäten und setzt sich auch den Massenmedien weniger aus.[27]

Der US-amerikanische Journalistikwissenschaftler David M. White übertrug 1950[28] den Ansatz des Sozialpsychologen Kurt Lewin, demgemäß es in nahezu allen gesellschaftlichen Institutionen strategisch wichtigen Pforten, Schleusen oder Schaltstellen gibt, an denen einzelne Entscheidungsträger (Gatekeeper oder „Schleusenwärter“) Schlüsselpositionen einnehmen, auf den Prozess der Nachrichtenselektion und entwickelte so den Gatekeeper-Ansatz. Dazu untersuchte White das Selektionsverhalten von Agenturmeldungen eines Redakteurs einer Tageszeitung in einer US-amerikanischen Kleinstadt. White postulierte zwei Gründe für die Veröffentlichungsentscheidungen des Redakteurs: Einerseits würden bestimmte Meldungen aufgrund individueller Entscheidungskriterien nicht veröffentlicht, da sie als nicht interessant, schlecht geschrieben oder propagandistisch eingestuft wurden. Andererseits basiere die Veröffentlichungsentscheidung auf formalen Kriterien, wie der Länge der Agenturmeldung oder dem Zeitpunkt der Übermittlung in die Redaktion. Kritisiert wurde am Ansatz der Gatekeeper-Forschung die Betonung der individuellen Selektionskriterien von Journalisten und die Vernachlässigung institutioneller und technischer Einflüsse der Nachrichtenselektion.[29]

Theorie der Wirkungslosigkeit der Medien

Der US-amerikanische Kommunikationswissenschaftler Joseph Klapper übernahm 1960[30] in seiner Verstärkerthese die Erkenntnis des „Zweistufenflusses der Kommunikation“, wonach die Massenmedien keine Einstellungsänderung bewirken können, sondern vielmehr bereits bestehende Einstellungen verstärken. Klapper stützt sich dabei auf die Theorie der Kognitiven Dissonanz des Psychologen Leon Festinger. Festinger nahm an, dass das Empfinden von Widersprüchen im Wissen und Meinen von Menschen als unangenehm empfunden wird und die Individuen versuchen, diese Widersprüche zu reduzieren oder zu vermeiden. Die daraus abgeleitete Hypothese einer selektiven Kommunikationsnutzung (selective exposure) besagt bezüglich der Mediennutzung, dass Individuen aktiv jene Informationen suchen, die ihre Überzeugungen stützen und ihren Überzeugungen widersprechende Informationen vermeiden. Dieser Ansatz hat bis heute Einfluss auf die Werbewirkungsforschung.[31]

Kognitive Medienwirkungen

Bei der Wissenskluft-Hypothese (Knowledge-Gap) nach Phillip J. Tichenor, George A. Donohue und Clarice N. Olien (1970)[32] nimmt – ähnlich wie bei der Kultivierungsthese – das Konzept der Medienkompetenz eine wichtige Rolle ein. Es wird in diesem Ansatz davon ausgegangen, dass medial vermitteltes Wissen von unterschiedlichen Teilen der Bevölkerung in unterschiedlicher Weise genutzt wird: Menschen mit höherem sozioökonomischen Status oder einer höheren formalen Bildung verarbeiten Informationsangebote der Massenmedien besser und schneller als solche, bei denen diese Eigenschaften in geringerem Ausmaß vorliegen. Als Folge vermehrter Medienangebote wächst die „Wissenskluft“ zwischen beiden Bevölkerungsteilen tendenziell.[33]

Elisabeth Noelle-Neumann formulierte in den 1970ern[34] mit der Theorie der Schweigespirale ein Konzept, in dem den Medien – im Gegensatz zur Verstärkerhypothese – erneut starke Wirkungen unterstellt werden. Um soziale Isolation zu vermeiden, neigen nach Noelle-Neumann Menschen dazu, ihre Meinung zu verschweigen, wenn sie einer vermuteten Mehrheitsmeinung widerspricht. Glauben Menschen hingegen, die Mehrheitsmeinung zu vertreten, neigen sie dazu, ihre Meinung auch öffentlich zu äußern. So wird die (scheinbar) vorherrschende Meinung immer häufiger geäußert, die (scheinbar) schwächere immer seltener. Die Massenmedien vermitteln ein Bild von der vermuteten Mehrheitsmeinung und übernehmen eine Artikulationsfunktion, indem sie sprachliche Darstellungsmuster für scheinbar vorherrschende Standpunkte vermitteln – eine Erleichterung, um diesen Standpunkt in der Öffentlichkeit vertreten zu können.[35]

Im Agenda-Setting-Ansatz der beiden Kommunikationswissenschaftler Maxwell E. McCombs und Donald L. Shaw (1972)[36] wird, wie in der Theorie der Schweigespirale von starken Medienwirkungen ausgegangen: die Medien erzeugen durch die Auswahl der Themen öffentlichen Diskurs und verleihen ihnen Bedeutsamkeit, da die Themen, die in der Berichterstattung hohen Stellenwert einnehmen, auch von den Rezipienten als wichtig erachtet werden.[37]

Im Agenda-Building-Ansatz (1981)[38] gehen die beiden Soziologen Gladys E. Lang und Kurt Lang davon aus, dass die Medienagenda selbst das Ergebnis von Selektions- und Konstruktionsprozessen ist. Medieninszenierungen wie Pressekonferenzen, Exklusiv-Interviews u. ä., die von PR- und Werbeprofis geschickt initiiert werden, bestimmen die Medienagenda, noch bevor diese Einfluss auf die öffentliche Themensetzung nehmen kann.[39]

Siehe auch

Literatur

- Uli Bernhard, Holger Ihle: Neue Medien – neue Modelle? Überlegungen zur zukünftigen kommunikationswissenschaftlichen Modellbildung. In: Studies in Communication Sciences. Journal of the Swiss Association of Communication and Media Research. Vol. 8, N. 2, 2008, S. 221–250.

- Roland Burkart, Walter Hömberg (Hrsg.): Kommunikationstheorien. Braumüller, Wien 1992, ISBN 3-7003-0956-2.

- Horst Völz: Das ist Information. Shaker Verlag, Aachen 2017, ISBN 978-3-8440-5587-0.

Einzelnachweise

- ↑ Dieser Modellbildung liegt wiederum eine dualistische Sichtweise zugrunde, in der zwischen einem Innenbereich, der nur dem Selbst zugänglich ist, und einem Außenbereich getrennt wird, der prinzipiell allen zugänglich ist.

- ↑ Siegfried J. Schmidt, Guido Zurstiege: Orientierung Kommunikationswissenschaft. Was sie kann, was sie will. Rowohlt TB, Reinbek bei Hamburg 2000, S. 57.

- ↑ Uli Bernhard, Holger Ihle: Neue Medien – neue Modelle? Überlegungen zur zukünftigen kommunikations-wissenschaftlichen Modellbildung. In: Journal of the Swiss Association of Communication and Media Research. Vol. 8, N. 2, 2008, S. 238f.

- ↑ Uli Bernhard, Holger Ihle: Neue Medien - neue Modelle? Überlegungen zur zukünftigen kommunikations-wissenschaftlichen Modellbildung. In: Studies in Communication Sciences. Journal of the Swiss Association of Communication and Media Research. Vol. 8, N. 2, 2008, S. 231–238.

- ↑ Harold D. Lasswell: The Structure and Function of Communication in Society. In: Lyman Bryson (Hrsg.): The Communication of Ideas. A Series of Addresses. Harper, New York/ London 1948, S. 37–51.

- ↑ S. J. Schmidt, G. Zurstiege: Orientierung Kommunikationswissenschaft. 2000, S. 58f.

- ↑ Bruce H. Westley, Malcolm S. MacLean jr.: A Conceptual Model for Communication Research. In: Journalism Quarterly. 34. Jg. 1957, S. 31–38.

- ↑ Roland Burkart: Kommunikationswissenschaft : Grundlagen und Problemfelder. 4. Auflage. Böhlau, Wien u. a. 2002, ISBN 3-205-99420-5, S. 494.

- ↑ John W. Riley, Mathilda W. Riley: Mass Communication and the Social System. In: Robert K. Merton, Leonard Broom, Leonard S. Cottrell: Sociology Today: Problems and Prospects. New York 1959, S. 537–578.

- ↑ Roland Burkart: Kommunikationswissenschaft. 2002, S. 497f.

- ↑ Gerhard Maletzke: Psychologie der Massenkommunikation. Theorie und Systematik. Verlag Hans-Bredow-Institut, Hamburg 1978 (zuerst 1963).

- ↑ S. J. Schmidt, G. Zurstiege: Orientierung Kommunikationswissenschaft. 2000, S. 64f.

- ↑ Wulf D. Hund: Ware Nachricht und Informationsfetisch. Zur Theorie der gesellschaftlichen Kommunikation. Darmstadt/ Neuwied 1976.

- ↑ Roland Burkart: Kommunikationswissenschaft. 2002, S. 512.

- ↑ Claude E Shannon, Warren Weaver: The mathematical theory of communication. University of Illinois Press, Urbana 1949. Zusammenfassend: Dieter Krallmann, Andreas Ziemann: Die Informationstheorie von Claude E. Shannon. in: ders.: Grundkurs Kommunikationswissenschaft : mit einem Hypertext-Vertiefungsprogramm im Internet. (= UTB für Wissenschaft. 2249). Fink, München 2001, ISBN 3-7705-3595-2, S. 21–34.

- ↑

- ↑ In diesem Zusammenhang verwendete Claude E Shannon den Informationsbegriff für die Beschreibung seiner mathematischen Modelle. Die mathematische Theorie der Kommunikation wird deshalb heute als Informationstheorie bezeichnet. Durch diese Verwendung wurde der Informationsbegriff stark abgewandelt, siehe dazu z. B: Peter Janich: Was ist Information? 1. Auflage. Suhrkamp Verlag, 2006, S. 58–60.

- ↑ S. J. Schmidt, G. Zurstiege: Orientierung Kommunikationswissenschaft. 2000, S. 63f.

- ↑ Roland Burkart: Kommunikationswissenschaft. 2002, S. 195.

- ↑ Brosius und Esser 1998.

- ↑ Roland Burkart: Kommunikationswissenschaft. 2002, S. 196f.

- ↑ Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, Hazel Gaudet: The People’s Choice. How the Voter Makes up His Mind in a Presidential Campaign. 2. Auflage. Columbia University Press, New York 1948 (zuerst 1944).

- ↑ S. J. Schmidt, G. Zurstiege: Orientierung Kommunikationswissenschaft. 2000, S. 97f.

- ↑ Karsten Renckstorf: Zur Hypothese des „Two-Step-Flow“ der Massenkommunikation. In: Rundfunk und Fernsehen. 3–4, 1970, S. 317f.

- ↑ Roland Burkart: Kommunikationswissenschaft. 2002, S. 211.

- ↑ Verling C. Troldahl, Robert Van Dam: Face-to-Face-Communication About Major Topics in the News. In: Public Opinion Quarterly. 29/1965, S. 626–634.

- ↑ Roland Burkart: Kommunikationswissenschaft. 2002, S. 212f.

- ↑ David Manning White: The „Gate Keeper“: A Case Study in the Selection of News. In: Journalism Quarterly. 27. Jg., Heft 3/1950, S. 383–390.

- ↑ S. J. Schmidt, G. Zurstiege: Orientierung Kommunikationswissenschaft. 2000, S. 128f.

- ↑ Joseph T. Klapper: Effects of Mass Communications. Toronto 1960.

- ↑ S. J. Schmidt, G. Zurstiege: Orientierung Kommunikationswissenschaft. 2000, S. 99.

- ↑ Phillip J. Tichenor, George A. Donohue, Clarice N. Olien: Mass Media and the Differential Growth in Knowledge. In: Public Opinion Quarterly. 34, 2, 1970, S. 159–170.

- ↑ S. J. Schmidt, G. Zurstiege: Orientierung Kommunikationswissenschaft. 2000, S. 109f.

- ↑ Elisabeth Noelle-Neumann: Die Schweigespirale. Über die Entstehung der öffentlichen Meinung. 1977.

- ↑ S. J. Schmidt, G. Zurstiege: Orientierung Kommunikationswissenschaft. 2000, S. 100f.

- ↑ Maxwell E. McCombs, Donald L. Shaw: The Agenda-Setting Function of Mass Media. In: Public Opinion Quarterly. 36/1972, S. 176–187.

- ↑ S. J. Schmidt, G. Zurstiege: Orientierung Kommunikationswissenschaft. 2000, S. 101f.

- ↑ Gladys E. Lang, Kurt Lang: Watergate: An Exploration of the Agenda-Building-Process. In: G. C. Wilhoit, H. DeBock(Hrsg.): Mass Communication Review Yearbook. Vol. 2, 1981, S. 447–468.

- ↑ S. J. Schmidt, G. Zurstiege: Orientierung Kommunikationswissenschaft. 2000, S. 103.