Tatzlagerantrieb

Der Tatzlagerantrieb, auch als Antrieb durch Tatzlagerfahrmotor, Tatzlagermotor oder Vorgelegeachsmotor[1] bekannt, ist einer der danach unterschiedenen Bauarten des Antriebs von Triebfahrzeugen mit elektrischem Antrieb, wovon der Fahrmotor getragen wird. Die anderen beiden Bauarten sind der Achsmotorantrieb und der Gestellmotorantrieb. Von allen Bauarten ist der Tatzlagerantrieb der am häufigsten verwendete.

Seine Besonderheit ist, dass er zusammen mit dem ihm folgenden Getriebe teilweise über sogenannte Tatzlager von einem Treibradsatz des Fahrzeuges getragen wird. Die Welle des ausgehenden Getrieberads (Großrad) ist mit der Treibradsatzwelle identisch. Die Motorseite des mit dem Getriebe gemeinsamen Gehäuses ist auf dem gefederten Teil des Fahrzeugs federnd und gelenkig (das Gehäuse ist auf der Radwelle drehbar) abgestützt.[2] Nur der getriebeseitige Gehäuseteil zählt zu den schwingungstechnisch ungünstigen ungefederten Massen.

Beim abgefederten Tatzlagerantrieb oder Schwebemotor ist die teilweise Abstützung der Motor-Getriebeeinheit über Tatzlager auf der Treibradsatzwelle abgefedert gestaltet. Die Tatzen stützen sich auf eine zwischengefügte Hohlwelle und diese über zwischengefügte Gummiringe an den Radscheiben ab.[1] Siehe auch: Hohlwellenantrieb#Abgefederter Tatzlagerantrieb. Dabei ist der Federweg zwischen der Hohlwelle und der Radsatzwelle nur etwa ein Drittel des Radsatzfederwegs.[3]

Geschichte

Der Tatzlagerantrieb wurde 1887 zeitgleich mit dem Stangenstromabnehmer vom Elektrotechnik-Pionier Frank Julian Sprague für die von ihm konzipierten Fahrzeuge der Straßenbahn in Richmond (Virginia) entwickelt.[4] Er setzte sich in Folge rasch als zuverlässiger und einfacher Antrieb für elektrische Triebwagen und Lokomotiven durch.

Aufbau

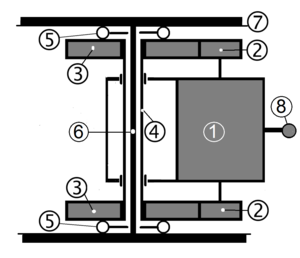

Der Fahrmotor ist zwischen den Rädern eines Radsatzes in das Drehgestell oder den Bodenrahmen des Triebfahrzeugs eingebaut. Am zylindrischen Motorgehäuse schließen sich zwei rohrförmige und namensgebende Tatzlager an, über die sich das Motorgehäuse auf der Radsatzwelle oder der Hohlwelle (siehe auch Hohlwellenantrieb) abstützt. Ersteres ist bei den unabgefederten und Letzteres bei den abgefederten Tatzlagerantrieben der Fall. Um Motor und Radsatz trennen zu können, wurden die Tatzlager lange als teilbare Gleitlager ausgeführt. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Zahnradpaar, wobei ein kleines Ritzel auf der Motorwelle und ein großes Zahnrad, das sogenannte Großrad, auf der Radsatzwelle oder der Hohlwelle sitzt. Die Kraftübertragung von der Hohlwelle zum Radsatz erfolgt über eine allseits bewegliche Kupplung in Form von Federn. Bekannt Beispiele für abgefederte Tatzlagerantriebe sind der Gummiringfederantrieb und der Kegelringfederantrieb.

Der Motor stützt sich auf der anderen Seite auf einem Querträger des Drehgestell- oder Fahrzeugrahmens ab. Diese Abstützung erfolgte früher über eine am Motorgehäuse angegossene Nase, weshalb diese Art von Antrieben im Englischen als

bezeichnet wird. In die Abstützung ist in der Regel eine Federung integriert. Beim Einfedern des Fahrzeuges bewegt sich das Fahrmotorgehäuse, vergleichbar mit einem Achslenker.

In seltenen Fällen liegt die Drehmomentstütze am Tatzlagerrohr gegenüber dem Fahrmotor. Eine solche Version wurde bei den Lokomotiven der ČSD-Reihe E 669.2 verwendet. Dort laufen zwei Haltearme gegenüber dem Motor vom Lagerrohr radial weg und zuletzt mit einem seitlichen Knick in eine gefederte Aufnahme im Drehgestell. Hier können die Arme das umgelenkte Motorgewicht, aber auch die Reaktion auf das Antriebsdrehmoment abstützen. Horizontales Spiel zu den Fahrzeugseiten hin und längs bewahren diese Haltearme vor den deutlich größeren Kräften, die der Radsatz nur über seine Achslager auf das Drehgestell ausüben soll.

Eine weitere Ausführungsvariante sind Tatzlagermotor mit doppelter Übersetzung. Hierbei wird durch ein zusätzliches Zwischenrad der Abstand zwischen Radsatzwelle und Motorwelle vergrößert, wodurch es möglich ist, größere und damit leistungsstärkere Fahrmotoren zu verwenden.[1]

Anwendung

Der Tatzlagerantrieb ist die einfachste Art der Aufhängung von Fahrmotoren im Drehgestell. Er wurde zunächst überwiegend bei Straßen- und Überlandbahn-Triebwagen und Lokomotiven kleiner Leistung eingesetzt. Im Laufe der 1920er und 1930er Jahre wurden zunächst in Frankreich, anschließend auch in Deutschland Lokomotiven mit größerer Leistung eingesetzt.[1]

Er ist ein kostengünstiger Antrieb und war bis um 1950 die klassische Antriebsart von Straßenbahntriebwagen und elektrischen Lokomotiven. Auch die Fahrmotoren von dieselelektrischen Drehgestelllokomotiven werden in der Regel in Tatzlageranordnung eingebaut. Er ist weiterhin der am häufigsten eingesetzte Antrieb und kommt immer noch bei langsameren Fahrzeugen zum Einsatz.

Nachteilig gegenüber gefederten Antrieben wie zum Beispiel Hohlwellen-, Kardanscheiben- oder Federtopfantrieb ist beim Tatzlagerantrieb die hohe Masse, die ungefedert auf der Achse liegt – typischerweise etwa die Hälfte der Masse des Fahrmotors,[5] was zu einer erhöhten Abnutzung der Gleise und Getriebezahnräder führt. Gemäß einer LCC-Untersuchung der DB aus dem Jahr 2005[6] ist der Tatzlagerantrieb bei Geschwindigkeiten bis 160 km/h wirtschaftlicher als der Hohlwellenantrieb.

Mit Gleichstrom- und Einphasen-Reihenschluss-Fahrmotoren waren mit Tatzlagerantrieben nur Leistungen bis 550 kW pro Achse und Geschwindigkeiten bis 120 km/h möglich. Durch die Verwendung von Asynchronmotoren, die ein geringeres Leistungsgewicht haben, konnte die Leistung bis zu 1400 kW pro Achse und die Geschwindigkeit bis auf 160 km/h erhöht werden. Abgefederte Tatzlagerantriebe in Form von Gummi- und Kegelringfederantrieben wurden mit Einphasenreihenschlussmotoren bis etwa 1000 kW und für serienmäßige Geschwindigkeiten bis 160 km/h ausgeführt.

Fahrzeuge mit Tatzlagerantrieb (Auswahl)

- schwere Güterzuglokomotiven der DR-Baureihe E 95, Baujahr 1927

- S-Bahn-Triebwagen der DR-Baureihe ET 165, Baujahre 1928–1931

- Schnellzuglokomotiven der DR-Baureihe E 11, Baujahre 1961–1976

- S-Bahn-Triebwagen der DB-Baureihe 420, Baujahre 1969–1997

- Diesellokomotiven der DR-Baureihe 132 / DB-Baureihe 232, Baujahre 1970–1982

- Schnellbahn-Triebwagen ÖBB B4hET 4020, Baujahre 1978–1987

Literatur

- Jury Leonid Koffman: Der Tatzlager-Motor. In: Wolfgang Messerschmidt (Hrsg.): Lok Magazin. Nr. 88. Franckh’sche Verlagshandlung, W. Keller & Co., 1978, ISSN 0458-1822, S. 15–22.

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ a b c d Karl Sachs: Elektrische Triebfahrzeuge. Ein Handbuch für die Praxis sowie für Studierende. Hrsg.: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein. 2. Auflage. Springer-Verlag Wien, 1973, S. 385 bis 413.

- ↑ Helmut Bendel u. a.: Die elektrische Lokomotive, Seite 306

- ↑ Helmut Bendel u. a.: Die elektrische Lokomotive, Seite 315

- ↑ ÖNB-ANNO - Elektrotechnik und Maschinenbau. Abgerufen am 19. Januar 2022.

- ↑ Siegfried Müller: Elektrische und dieselelektrische Triebfahrzeuge. Leistungsfähigkeit Wirtschaftlichkeit Arbeitsweise. Birkhäuser, Basel 1979, ISBN 3-0348-6551-1, S. 48, urn:nbn:de:1111-20131122384 (Nachdruck: Springer, Basel 2014.).

- ↑ Martin B. Sebald: Vergleich Tatzlagerantrieb und Kardanantrieb mit Hohlwelle (= ETR – Eisenbahntechnische Rundschau. Nr. 54). Eurailpress – Deutscher Verkehrs-Verlag, Hamburg 2005, S. 455–460.