Musiktheorie im antiken Griechenland

Die Musiktheorie im antiken Griechenland war hochentwickelt und von großer Bedeutung für die Musik der griechischen Antike. Bemüht war man bereits um die Ausformulierung eines Tonsystems, verwendete eine differenzierte Notierung der Tonhöhen und führte ausgiebige Diskussionen über mögliche ethische und charakterliche Gehalte der Musik und des Musizierens. Den Theoretikern des Abendlandes, im frühen Mittelalter sowie auch erneut in der Renaissance, galt die antik-griechische Musiktheorie als Ausgangspunkt. Severinus Boethius etwa gilt als der Bote antiker Musikauffassungen für das frühe Mittelalter; in der Renaissance gab vor allem die neu entdeckte Aristoteles-Rezeption den Anstoß, auch bezüglich der Musik den Blick wieder auf die idealisierte Antike zu wenden.

Grundbegriffe

„Harmonie“, „Symphonia“, „Konsonanz“ und „Tonleiter“ sind seit jeher zentrale Begriffe der Musiktheorie. Geprägt wurden diese Begriffe wesentlich in der Musiktheorie des antiken Griechenland, und gerieten in der Entwicklung der abendländischen Musiktheorie, insbesondere seit ihren Anfängen im Mittelalter, zur zentralen Terminologie.

Ihre Bedeutung in der Antike waren:

- Erste Konsonanzen waren: Die Oktave (1:2), die Quinte (2:3) und die Quarte (3:4) sowie die Oktave plus Quinte oder Quarte. Die Abstufung der Konsonanzqualitäten geschieht in genau dieser Reihenfolge. Konsonanz wurde mit symphonia = „zusammen klingend“ ausgedrückt und meint somit das simultane Erklingen von Tönen in den entsprechenden Schwingungsverhältnissen. Alle übrigen Intervalle wurden mit diaphonia = „auseinander klingend“ bezeichnet und offenbar als dissonant angesehen, was jedoch in keinem Falle bedeutet, dass sie kaum oder gar nicht verwendet wurden: Sie gaben die hauptsächlichen Tonschritte für die harmonia, die Melodie, vor. Harmonia bezeichnete also nicht wie unser Begriff von ‚Harmonie’ die vertikale, sondern die horizontale Tongliederung. Mehrstimmigkeit im eigentlichen Sinne gab es sehr wahrscheinlich nicht. Mehrere Sänger oder Instrumentalisten musizierten so entweder unisono oder in Oktavparallelen.

- Tonleitern wurden in absteigender Tonfolge dargestellt. Teils wird davon ausgegangen, dass absteigende Tonfolgen als angenehmer empfunden wurden.

- Erstes Ton-Ordnungsprinzip war der Tetrachord. Ein Tetrachord (altgriechisch für „Viersaiter“ oder „Vierton“) ist eine Viertonfolge im Intervall einer Quarte. Der grundlegende Tetrachord hatte die Struktur Ganzton – Ganzton – Halbton (1 – 1 – ½); zum Beispiel a – g – f – e. Wahrscheinlich rührt diese Struktur von der Saitenzahl und Stimmung der Phorminx her, die als ältestes bekanntes Saiteninstrument der Griechen gilt. In der antik-griechischen Musiktheorie war der Tetrachord die primäre Struktur zur Ordnung von Tönen und Bildung der Oktavgattungen bzw. Tonarten (tónoi). Bestimmend ist die Abfolge der Tonschritte, die absteigend gelesen werden: So ist der abgebildete Tetrachord ein dorischer (bzw. hypodorischer). Achtung: Die mittelalterliche Musiktheorie verwendete für die sogenannten Kirchentonarten zwar die antike Terminologie, unterlag aber wohl einem Übersetzungsfehler. Im System der Kirchentöne war der abgebildete Tetrachord ein phrygischer (aufsteigend zu lesen: e-f-g-a; also Halbton-Ganzton-Ganzton).

- Zweites Ton-Ordnungsprinzip waren die Tonarten (tónoi). Von je einer Tonstufe des Tonsystems, des Systema Teléion (vom a1 abwärts bis zum h; siehe Abschnitt unten), als Grundton ausgehend, bilden sie siebenstufige Tonleitern, die in sich Teile verschiedener Tetrachorde vereinen. Somit haben wir Tonleitern verschiedener Intervallfolgen und folglich verschiedenen Charakters. Dazu gab es die Möglichkeit, die Struktur einer Tonart auf eine andere Tonstufe (anderen Grundton) zu transponieren. Die Theoretiker geben verschieden große Mengen möglicher Transpositionsskalen (trópoi) an.

- Drittes Ton-Ordnungsprinzip waren die Tongeschlechter. Man unterscheidet sie in das diatonische, das chromatische und das enharmonische. Tongeschlecht bezieht sich auf Variabilität innerhalb eines Tetrachordes. Damit sind sie nicht mit unserem heutigen Begriff von Tongeschlecht zu verwechseln.

Das Tonsystem

Das Tonsystem des antiken Griechenlands fand sich zusammengefasst als Systema Téleion („großes, vollständiges System“). Es zeigt und ordnet den grundlegenden Tonvorrat. Seine Entwicklung erstreckte sich etwa vom 5. bis 3. Jahrhundert v. Chr. und hatte bis dahin eine Entwicklung von einem pentatonischen zu einem heptatonischen System vollzogen. Zusammenfassend wurde es zuerst in der Schrift „Teilung des Kanon“ („Katatomé Kanonos“, lateinisch: „Sectio canonis“) dargestellt, welche Euklid zugeschrieben wird, dessen tatsächliche Autorschaft jedoch nicht gesichert ist. In etwa die gleiche Zeit (spätes 4. Jahrhundert v. Chr.) fallen auch Beschreibungen des Aristoxenos von Tarent, die jedoch nur in Fragmenten bzw. durch die Überlieferung späterer Autoren vorliegen.

Innerhalb des Systema Téleion konnten verschiedene Tonleitern gebildet werden. Ferner konnten auch diese vom Spieler und/oder Sänger variabel gestaltet werden. Dafür kannten die Griechen drei Tongeschlechter. Die Tetrachorde wurden im Systema Teleion zu einer Doppeloktavstruktur zusammengefügt, welche die grundlegende diatonische Tonleiter bildete. Als zentrale Oktave galt die Skala e'–e, welche dorisch genannt wurde. Sie galt für das Singen und Musizieren als am besten geeignet. Sie besteht aus zwei gleich gebauten Tetrachorden mit der Struktur Ganzton–Ganzton–Halbton (1-1-½; e-d-c-h/a-g-f-e). Wesentlich ist hier, dass Tonleitern und Tetrachorde absteigend gedacht und dargestellt wurden, während wir seit dem europäischen Mittelalter ja ausschließlich an aufsteigende Tonleitern gewöhnt sind. Theoretiker wie Archytas von Tarent nahmen für den letzten Tonschritt jedes Tetrachords einen kleineren Schritt als den Halbton an.

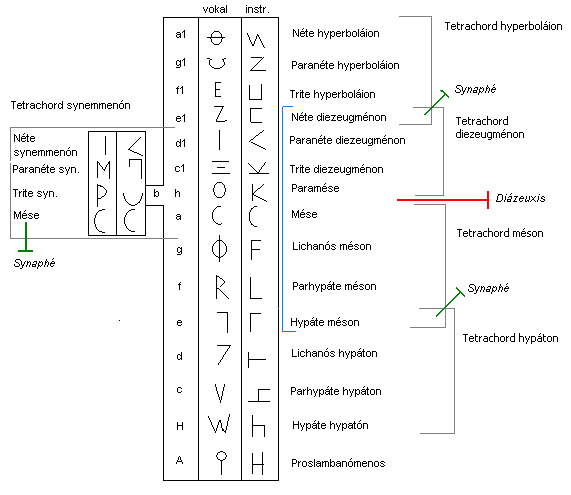

Die Darstellung zeigt das absteigende Doppeloktavsystem mit den entsprechenden Tonstufenzeichen der Vokal- und Instrumentalnotation (siehe unten Griechische Notenschrift). In der linken Spalte sind zur Orientierung die modernen Tonnamen hinzugefügt (Achtung: Die Verwendung der modernen Tonnamen soll nur die Intervallstruktur des Systema Téleion verständlich machen. Sie dienen nicht als direkte Übersetzung der griechischen Tonstufennamen). Die blaue Klammer umrahmt den Bereich der zentralen Oktave. Die Oktaven setzen sich aus jeweils zwei gleichgebauten Tetrachorden (1 – 1 – ½) zusammen, die sich mit einem gemeinsamen Ton (Synaphé) überlappen. Die Fortsetzung dieser Tetrachord-Struktur trifft an der Position der Paramése an eine Grenze: Sie müsste eigentlich die Synaphé (der gemeinsame Ton) der Tetrachorde diezeugménon und méson sein. Damit würde der Tetrachord méson jedoch aus drei Ganztonschritten bestehen (h-a-g-f) und folglich aus dem System fallen. Die beiden Tetrachorde können also nicht überlappen, sondern sind an den Stufen Paramése und Mése durch eine Diázeuxis (= „Trennung“) getrennt. Der Tetrachord diezeugménon ist das „Abgetrennte“. Um diesen kritischen Bereich zu überbrücken, sah das System eine mögliche Verschiebung der Néte um eine Stufe vor, womit ein Tetrachord synemmenón (= „verbindender“) gebildet werden konnte (siehe links in der Darstellung; d1-c1-b-a).[1] Die Anwendung des Tetrachordes synemmenón bewirkte eine „Modulation“. Daher konnte das Systema Téleion auch das „modulationsfähige“ (Systema Metabolon) genannt werden. Da wiederum die Grundgestalt, also das System, als unveränderlich galt, trat auch die Bezeichnung Systema Ametabolon auf.

Das Systema Téleion zeigt uns, dass die Griechen um ein geschlossenes System bemüht waren. Der letzte (tiefste) Ton findet zwar keinen Tetrachord mehr, ist aber notwendig, um zur Oktave zu ergänzen. Er ist der Proslambanomenós – der „Hinzugefügte“.

Grundsätzlich ist noch festzuhalten, dass das Systema Téleion „nur“ das grundlegende Tonsystem bildete, welches eine Materialtonleiter zur Verfügung stellte. Die praktische Musikausübung wählte aus diesem Material aus und kannte so verschiedene Tetrachordstrukturen und Oktavgattungen, welche die tonoi (Tonarten) und somit Gebrauchsleitern bildeten. Zum Vergleich: Auch unser heutiges, westliches Tonsystem hat eine Materialtonleiter, die, unter Zugrundelegung der überwiegend üblichen wohltemperiert-gleichstufigen Stimmung, zwölf Töne bereithält. Während sich etwa in der Zwölftontechnik Material- und Gebrauchsleiter decken, verwendet das Dur/ Moll-System jeweils nur eine gewisse Auswahl aus dem Zwölfton-Vorrat. Verbunden mit einer typischen Intervallstruktur wird so ein Musikstück bzw. eine Passage in einem Stück eindeutig als zum Beispiel C-Dur oder c-Moll erkennbar.

Tonstufennamen

Die Namen der Tonstufen lauten:

- Néte – (Νήτη) „der Unterste“

- Paranéte – (παρανήτη) „die neben dem Untersten“

- Trite – (τρίτη) „der Dritte“

- Paramése – (Παραμέση) „die neben dem Mittleren“

- Mése – (Μέση) „der Mittlere“

- Lichanós – (Λιχανός) „der Zeigefinger“

- Parhypáte – (Παρυπάτη) „die neben dem Obersten“

- Hypáte – (Ὑπάτη) „der Oberste“

Die Namensgebung der Tonstufen rührt wohl vom Saiteninstrument (Phorminx, Kithara oder Lyra) her. Deutlich ist die Ordnung nach Finger- bzw. Saitenpositionen: Die höchstklingende Saite ist „die Unterste“, die tiefstklingende „die Oberste“. Teils sind die Namen der Tonstufen aber auch mythologische Entlehnungen. So im Falle der Néte, als Bezeichnung für eine der Musen. Wichtig ist, dass es sich um Tonstufen und nicht um absolute Tonhöhen handelt. Je nach Tonart (bzw. auch Stimmung) liegt zum Beispiel die Mése an anderer Stelle.

Da sich das antik-griechische Tonsystem von einem pentatonischen zu einem heptatonischen entwickelt hatte, stieg auch die Anzahl der Saiten auf den Saiteninstrumenten sowie der zu benennende Tonvorrat. Die ursprünglichen Saiten der Phorminx oder Lyra waren die Néte, Trite und Mése. Letztendlich wurden es dann bis zu sieben Saiten (wie oben dargestellt; Lichanos ist keine Saite, sondern verweist auf den greifenden Finger).

Die grundlegenden Tetrachorde des Systema Téleion werden nach den Tonstufen benannt: So hat der Tetrachord méson die Mése als erste Stufe.

Griechische Notenschrift

Die Griechen besaßen zwei Arten der Notation: Eine für das instrumentale Spiel und eine Vokalnotation für den Gesang. Die Notationszeichen sind Buchstaben, die in der Grundreihe in authentischer Form und für die Abdeckung des gesamten Tonvorrates teils mit kleinen Strichen, umgelegt oder auf den Kopf gestellt verwendet werden. Im Falle der Vokalnotation wurden die Notationszeichen über dem Text angeordnet. Rhythmus wurde nur fragmentarisch, durch Längen- oder Kürzenzeichen, notiert. Im Grunde galt aber wohl das Versmaß bzw. Metrum des jeweiligen Textes als rhythmische Orientierung.

Die Vokalnotation

Der Zeichensatz der Vokalnotation setzt sich aus den Buchstaben des griechischen (ionischen) Alphabets zusammen. Der Kern des Notationszeichensatzes findet sich in der Oktave f’-f. Die Zeichen der Töne außerhalb dieses Bereiches sind teils mit kleinen Strichen versehen (tiefere Töne), erscheinen auf dem Kopf stehend oder sind zusätzliche, erfundene Symbole. Der in der Abbildung eingeklammerte Bereich umrahmt den Tonbereich, wie ihn das Tonsystem, das Systema Téleion, vorsieht.

Der Zeichensatz sieht drei Reihen vor:

- Die Zeichen der 1. Reihe bezeichnen die Töne der diatonischen Leiter, wie sie die abgebildete Notenzeile wiedergibt.

- In der 2. Reihe finden sich die Zeichen, welche den oberen Ton eines Halbtonschrittes anzeigen. Beispiel des Halbtonschrittes f’-e’: Der Ton f’ wird mit dem Zeichen der 2. Reihe bezeichnet, welches über dem der 1. Reihe für den Ton e’ liegt; also: f’-e’ = E Z. (Die Zeichen für c und f, obwohl Töne der diatonischen Leiter, werden prinzipiell der 2. Reihe entnommen, wenn sie als oberer Ton eines Halbtonschrittes stehen.)

- Die 3. Reihe zeigt den Zeichenvorrat für die Töne, welche nicht zur diatonischen Leiter gehören und einen Ganztonschritt über dem darunterliegenden Ton markieren.

Beispiel des Ganztonschrittes cis’-h: Für das cis’, als nicht-diatonischer Ton, wird das Zeichen der 3. Reihe gewählt, welches an der Position des diatonischen c’ steht; also: cis’-h = K O.[1]

Der Paian des Athenaois wurde 128 v. Chr. zu Ehren Apollons in Delphi aufgeführt. Im Vergleich zu anderen Dokumenten antiker Musik ist er nahezu lückenlos erhalten. Der Text und die darüberstehenden Zeichen der Vokalnotation wurden in eine Steinplatte gemeißelt.[2] Die folgende Übertragung in moderne Noten zeigt sehr schön die Verwendung des Tetrachords synemmenón bei dem Notenzeichen Λ in der letzten Zeile: Hier wird der vorher benutzte Tetrachord g' f' es’ d' ersetzt durch die synemmenón-Wendung f' es’ des’ c'.

Der altgriechische Text lautet in etwa:

Hört mich, die ihr den tiefen Wald von Elikona besitzt, ihr wehrhaften Töchter des großen Zeus! Fliegt, um mit euren Worten zu täuschen euren Bruder Phoebus mit dem goldenen Haar, der von den Zwillingsgipfeln des Felsens Parnass, begleitet von den herrlichen Delphischen Jungfrauen, seine Reise beginnt zu den kristallenen Wassern von Castalia, querend das Kap von Delphi, den prophetischen Berg.

Die Instrumentalnotation

Die Zeichen der Instrumentalnotation setzen sich aus den Buchstaben des altdorischen oder phönizischen Alphabets zusammen. Die Instrumentalschrift ist somit wesentlich älter als die Vokalschrift; ihre Ursprünge reichen bis in das 6. Jahrhundert v. Chr. zurück. Die drei Zeichenreihen verdeutlichen, dass die Notation vom Saiteninstrument (der Kithara) her gedacht ist. Die Töne, welche vom diatonischen System abweichen, werden überwiegend durch Varianten der Kernzeichen (Spiegelung oder Umlegung) angezeigt, was ziemlich wahrscheinlich die Verkürzung der Saitenlänge (Tonerhöhung) durch geringfügiges Gleiten des greifenden Fingers oder Hinzuziehung des zweiten Greiffingers bedeutet.

Die drei Reihen der Instrumentalnotation:

- Die Zeichen der 1. Reihe bezeichnen die Töne der diatonischen Leiter, wie sie die abgebildete Notenzeile wiedergibt.

- In der 2. Reihe finden sich die Zeichen, welche geringe Tonerhöhungen (Saitenverkürzungen) anzeigen (maximal ein Halbtonschritt). Im enharmonischen Tongeschlecht kann es sich aber auch um eine Erhöhung um etwa einen Viertelton handeln.

- Die 3. Reihe zeigt den Zeichenvorrat für die Töne, welche nicht zur diatonischen Leiter gehören und einen Ganztonschritt über dem darunterliegenden Ton markieren.[1]

Die Tongeschlechter

Wie oben bereits gesehen, sah der grundlegende Aufbau des antik-griechischen Tonsystems eine Unterteilung in diatonische Tetrachorde vor, die den Umfang einer reinen Quarte (3:4) umfassen und als innere Struktur die absteigende Folge von zwei Ganztonschritten und einem Halbtonschritt (1 – 1 – ½) zeigen. Die Musizierpraxis sah jedoch Modifizierungen dieser Tetrachorde vor, die in die Theorie zwar aufgenommen, aber nicht systematisiert wurden. Man unterschied sodann drei Tongeschlechter: Ein diatonisches, ein chromatisches und ein enharmonisches. Diese sind jedoch nicht mit unseren heutigen Begriffen von Diatonik, Chromatik und Enharmonik gleichzusetzen. Das enharmonische Geschlecht gilt der Sage nach als eine Erfindung des Olympos. In der Anwendung des chromatischen und des enharmonischen Tongeschlechts wurden die beiden Innentöne des Tetrachordes in Richtung des Zieltones verschoben. Im chromatischen Geschlecht konnte diese Verschiebung einen Halbton und im enharmonischen etwa einen Viertelton betragen. So konnten die Paranete und Trite, respektive Lichanos und Parhypate, verschoben werden, während die Grenztöne des Tetrachords (Nete und Hypate, respektive Mese, Paramese und Proslambanomenos) als unveränderlich galten. Der chromatische Tetrachord hat als Struktur die Intervallfolge 1½ – ½ – ½, der enharmonische (ca.) 2 – ¼ – ¼. Somit entstanden ‚gedrängte‘ Tonfolgen, auch Pyknon (pyknós = gedrängt) genannt.[1][3]

Beispiel für den Tetrachord a-g-f-e in den drei Tongeschlechtern:

Wir sehen den Tetrachord mit den Zeichen der Instrumentalnotation. Für die diatonische „Fassung“ werden also Zeichen der ersten Reihe verwendet, wobei nur der Ton f mit dem Zeichen der zweiten Reihe an der Position des e bezeichnet wird. Damit wird angezeigt, dass der Halbton über e gemeint ist – also f. Die Unterscheidung chromatisches oder enharmonisches Tongeschlecht lässt sich jedoch über die Notation nicht bewerkstelligen. Im chromatischen Geschlecht wird der zweite Ton noch nachvollziehbar mit dem Zeichen der 3. Reihe an der Position des e bezeichnet (gegenüber dem diatonischen Geschlecht wird der zweite Ton um einen Halbton vertieft; deshalb auch die Bezeichnung ges statt fis). Im Falle des enharmonischen Geschlechts sind das zweite und dritte Zeichen nur ‚Behelfslösungen’, so dass wenigstens der ursprüngliche Tetrachord erkennbar bleibt (vgl. oben: Strukturen der Tongeschlechter). Es ist davon auszugehen, dass das wahlweise Musizieren im chromatischen oder enharmonischen Geschlecht wohl nur solistisch (zumindest in Solo-Passagen) bewerkstelligt werden konnte.

Zu der beschriebenen Divergenz von Notation und Ausführung muss man wissen, dass die Griechen die Verschiebungen innerhalb des Tetrachords als Färbungen (vgl. chroma = „Farbe“) verstanden, die subjektiven Ausdrucksbedürfnissen entsprechen. Man unterschied zwar die beiden Tongeschlechter, nahm in das Zeichensystem aber keine weiteren Zeichen auf, um eindeutige Differenzierungen zuzulassen. Gewissermaßen trug die Musizierpraxis also einen kleinen ‚Sieg‘ über die festschreibende Systematisierung davon. Platon (472–347 v. Chr.) hat seinerzeit noch heftig gegen diese Individualisierung der Musik, quasi ein ‚Aufweichen‘ der kosmologischen Ordnung, an welche er fest glaubte, gewettert.

Ferner versuchten verschiedene Musiktheoretiker der Zeit auch die im Grunde irrational kleinen Tonschritte im enharmonischen Geschlecht zu systematisieren bzw. genau festzulegen. Aristoxenos (um 354–300 v. Chr.) etwa stellt verschiedene Intervallverhältnisse für diese Diësis genannten Tonschritte dar. Da für ihn aber das menschliche Ohr der ‚oberste Richter’ ist, erklärt er Versuche feinerer Ausdifferenzierungen unterhalb des Vierteltons für irrelevant. Es geht ihm um die aural wahrnehmbare Deutlichkeit eines Intervalls. Aristoxenos polemisierte gegen die durchrationalisierte Erfassung der Musik durch Ausdrücke in Zahlenverhältnissen, die er, sinngemäß, technokratisch schalt.[4] Das ist nicht verwunderlich: Als Schüler des Aristoteles galt für ihn das Leitmotto der Ethoslehre, wonach der Mensch das Maß aller Dinge (Protagoras) sei. Da die Ausbildung der uns überkommenen antiken griechischen Musiktheorie in diese Zeit fällt, ist die Bestimmung des kleinsten Intervalls im enharmonischen Geschlecht als ‚etwa ein Viertelton’ wohl am zutreffendsten.

Tonarten: Oktavgattungen und Transpositionsskalen

Die Oktavgattungen sind nichts anderes als verschiedene Oktavenausschnitte aus den zwei Oktaven des Sýstema Teleion. Durch die jeweils verschiedene Tetrachord-Struktur, die verschiedene Lage der Halbtonschritte, ergeben sich folglich Tonleitern verschiedenen Charakters.

Mittelpunkt des Systems war die dorische Oktavgattung e'–e. Die Oktave von d'–d hieß phrygisch, c'–c lydisch, h–H mixolydisch. Die Namen leiten sich von den antiken Stämmen der Dorer, Phryger und Lyder her. Nicht zu verwechseln sind die griechischen Oktavgattungen mit den Kirchentonarten bzw. Modi des Mittelalters – mehr als den Namen haben sie nicht gemein.

Die Oktavgattungen, als Ausschnitte aus der gesamten Materialtonleiter des Sýstema Teleion, haben in dieser Form in der praktischen Musik des antiken Griechenlands eine nur relative Rolle gespielt. Die überlieferten Musikfragmente lassen so gut wie nie auf eine konsequente Anwendung dieser Skalen schließen bzw. lassen sich diese nicht aus den Notationsbeispielen herleiten. Bei den Theoretikern und Philosophen wird jedoch das Dorische, Phrygische usw. besprochen: Platon und Aristoteles diskutierten sie unter ethischen Gesichtspunkten. Sokrates (in Platons Politeia im Idealstaat) etwa sah spezifische Charaktereigenschaften in den verschiedenen Tonskalen bzw. Modi und konnte sich so einige als gesellschaftsbildendes Erziehungsmittel (Dorisch zur Bildung der Männlichkeit) vorstellen, während andere (zum Beispiel das „weichliche“ Lydisch) abzulehnen seien. Ebenso sind diese Skalenbezeichnungen bei den alten Dichtern zu finden.[5] Das, was die Philosophen sehr wahrscheinlich meinten, waren aber wohl weniger die regelmäßigen Formen der Oktavgattungen, sondern vielmehr die Anwendung bestimmter Tonformeln, darin Hierarchisierungen bestimmter Töne und Intervalle. Die Musiktheoretiker Aristoxenos, Claudius Ptolemäus wie auch der spätere Aristeides Quintilianus überliefern und systematisierten verschiedene Anzahlen von Skalen, die zwar grundsätzlich die Bezeichnungen dorisch, phrygisch, lydisch und mixolydisch verwenden, dabei jedoch weit über diese vier Typen hinausgehen. Hier handelt es sich um die sogenannten Transpositionsskalen (tónoi bzw. trópoi), die einen weit deutlicheren Bezug zur Musikpraxis hatten als die Oktavgattungen.

Die Neben-Skalen der Oktavgattungen, wie sie die Darstellung unten zeigt, welche durch den Zusatz „hypo-“ (= „unter“) bezeichnet werden, entstammen aber bereits dem System der Transpositionsskalen. Dass sie den Oktavgattungen zugerechnet werden, ist eine späte und falsche Darstellung, die eher Rückschlüssen von den mittelalterlichen Modi gleichen Namens geschuldet ist. Vorzustellen ist das Prinzip der Neben-Skalen wie folgt: Die Lage der Quinte und Quarte, aus denen sich die Oktave zusammensetzt, ist vertauscht: e'-e ist dorisch; wird der obere Tetrachord e'-h eine Oktave tiefer versetzt, ist die neue Oktavgattung die hypodorische (a-e/e-h). Die Hypo-Tonleiter ist so die nächstverwandte (Quintverwandtschaft).

Die acht Oktavgattungen der Griechen sind:

Transpositionsskalen

Die Musikpraxis des antiken Griechenlands kannte vielmehr – anstatt der Verwendung starrer Skalen – das Einfügen leiterfremder Töne und modulierte häufig. Dazu kommt ferner die Beweglichkeit der Binnentöne eines Tetrachordes; nur die Außentöne galten als feststehend (siehe Die Tongeschlechter). Innerhalb der zentralen Oktave, der sogenannten Harmonia (Néte diezeugménon – Hypáte méson bzw. e'-e), welche als der vorzügliche Musizierbereich galt, konnte so zum Beispiel ein und dieselbe Melodie mit verschiedenen Notationszeichen (vergleichbar unseren Vorzeichen) wiedergegeben werden.

Die eigentliche Einführung der Transpositionsskalen (tónoi oder trópoi) geht aber wohl vielmehr auf das Wechseln zu verschiedenen Tonleiterausschnitten innerhalb eines Musikstücks zurück. Die überlieferten Musikfragmente zeigen so Modulationen. Die grundlegende Tonsystem-Struktur des Sýstema Teleion galt als ametábolon, als unveränderlich. Die Musizierpraxis sah mit den Transpositionsskalen jedoch eine erweiterte Skalentheorie vor, die das Sýstema Teleion zu einem emmetábolon, einem veränderlichen, modulierfähigen machte. So ist auch die Einschaltung des Tetrachordes synemmenon genaugenommen bereits eine Modulation.[6]

Als wichtigste Tonstufe gilt die Mése (in etwa vergleichbar unserer Dominante); sie stellt das Zentrum dar, von dem aus die weiteren Töne beurteilt werden. Kleoneides, in Übernahme der aristoxenäischen Lehre, spricht von „einfachen, doppelten, drei- und vielfachen Systemen“, was nichts anderes als die vielfache Zusammensetzbarkeit verschiedener Tonskalen meint. Ein einfaches System moduliert nicht und weist eine Mése auf, die über sich einen Ganztonschritt hat und somit diázeuktisch ist. Treten daneben weitere Töne auf, die ebenso die Funktion einer Mése erkennen lassen, hat man es mit einem modulierenden System zu tun, das mehrere Tonskalen (also Transpositionsskalen) aufnimmt.[7] Die Theoretiker haben verschieden große Mengen möglicher Transpositionsskalen angegeben; bei Aristoxenos sind es 15, bei Aristeides Quintilianus 13. Ptolemaios wiederum ging von den Oktavgattungen aus und davon, dass diese sich alle in einen Oktavbereich projizieren, also transponieren lassen. Nach Ptolemaios lässt sich das Prinzip der Transpositionsskalen am einfachsten darstellen. Er kannte sieben Transpositionsskalen, die sich von den Oktavgattungen herleiten: dorisch, phrygisch, lydisch bekamen je eine Unterquintskala (Hypo~) zur Seite gestellt. Die Aussparung des Hypomixolydischen vermied die Verwechslung mit dem Dorischen. Wenn man das Dorische entsprechend den Oktavgattungen als zentrale Skala im Bereich Néte diezeugménon – Hypáte méson (e'-e) ansieht, entstehen durch Transposition der übrigen Skalen in diesen Bereich folgende Transpositionsskalen:

Die Identifizierung der verschiedenen Transpositionsskalen aus Originalnotationen ist nur mit genauer Kenntnis der Notationskonventionen möglich. Ferner hat eine Transpositionsskala für sich noch keinen modalen Charakter; sie entspricht per se keinem bestimmten Modus, wie das etwa bei den mittelalterlichen Tonskalen der Fall war, die sich die antiken Namen entliehen. Nur die Art der Kombination von Notationszeichen bzw. wie diese wechselt, lässt darauf schließen, welcher Transpositionsskala eine jeweilige Tonwendung oder Passage entnommen ist. Hier ist dann auch eine ungefähre Entscheidung darüber zulässig, welches Tongeschlecht vermutlich Anwendung gefunden hat. Modulationen sind ablesbar an einer wechselnden Position der Mése. Wenn aber innerhalb einer identifizierten Passage im Tetrachord der Ton unterhalb der Mése aufgrund der Notation die Position der Parhypáte einnimmt, kann es sich um das diatonische oder das chromatische Geschlecht handeln. Wird die Parhypáte stattdessen von einem Zeichen für die Lichanós ersetzt und handelt es sich folglich um einen Doppeltonabstand Mése-Lichanos, dann handelt es sich um das enharmonische Geschlecht. Vorherrschend in der Forschung ist aber die Annahme, dass das enharmonische Geschlecht die vorwiegende Anwendung fand.[8]

In etwa vergleichbar mit unserem Dur-/Moll-System hing auch das System der Transpositionsskalen nicht an festen Stimm- oder Grundtönen. Diese konnten jeweils den Anforderungen des Stimmumfangs oder den technischen Möglichkeiten bestimmter Instrumente angepasst werden. Somit hängt zum Beispiel Dorisch nicht fest am Grundton e oder lydisch am Grundton c. Gegenüber der späten Überlieferung des Ptolemaois hatte aber den vermutlich engeren Bezug zur Musikpraxis das System der Transpositionsskalen, wie es Aristoxenos bzw. Aristeides Quintilianus überbringen. Es verwendet zwar grundsätzlich auch die Benennungen aus den Oktavgattungen, hat aber ansonsten keinen Bezug zu diesen. Vielmehr wird ein Bezug zur Entwicklung der Notenschrift deutlich. Deren Kernzeichen-Bestand für die diatonischen Töne findet sich in der Oktave f'-f. Addiert wurden später Zeichen für Töne außerhalb dieses Oktavbereichs und für Tonschritte kleiner als ein Ganzton. Aufgrund der Eigenheiten in der Notation – fast nur Zeichen der Grundreihe – kann hypolydisch als die zentrale Transpositionsskala angesehen werden. In moderner Wiedergabe hätte Hypolydisch als Grundton a und als Mése d. Dorisch beispielsweise würde hingegen mit 5 ♭ wiedergegeben. Nach Aristoxenos und Aristeides ergibt sich somit ein System, das nach Halbtonschritten ordnet. Auch wenn neue Benennungen für Transpositionsskalen hinzukamen – iastisch, äolisch – wurde noch in etwa die Quintverwandtschaft, also Paarbildungen mit Hypo- und teils auch Hyper-Skalen („hyper“ = „über“) zwischen Tonarten berücksichtigt.

Antike musiktheoretische Überlieferung

Einige der ältesten Quellen über die Tetrachorde gehen auf griechische Philosophen und Mathematiker zurück. Platon erläutert in seinem Spätwerk Timaios (34 a – 36 d) die mathematischen Prinzipien der ditonisch-diatonischen Tonleiter und nennt dort konkret die Ration des Limma mit 256:243. Dabei ist zu beachten, dass derartige Erläuterungen in einem enzyklöpädischen Kontext standen und als Teil der Philosophie betrachtet wurden. Insofern können heutige Deutungen leicht zu Fehlinterpretationen führen.[9] Aus dem 6. Fragment des Philolaos ist zu entnehmen, dass die Vorstellung eines Überbleibsels (Limma) bei dem ditonisch-diatonischen Tetrachord bereits vor Plato existierte.[10] Auch bei Archytas finden sich in den von ihm überlieferten Fragmenten konkrete Hinweise auf die Teilungen der Oktave, die allerdings von den Konzepten von Philolaos und Plato abweichen. Deren Basis sind Tetrachorde mit zwei gleich großen Ganztönen (9:8) und dem entsprechenden Restintervall, dem pythagoreischen Halbton Limma. Archytas konstruiert hingegen Tetrachorde, die hinsichtlich der Größe der im Tetrachord enthaltenen Intervalle anderen mathematischen Gesetzmäßigkeiten folgen.[11] Weiter Überlieferungen stammen unter anderem von Aristoxenos –Harmonic and Acoustic TheoryMusiktheorie.

Ptolemäus schrieb die aus drei Büchern bestehende Harmonik, das wichtigste erhaltene musiktheoretische Werk der Spätantike nach Aristoxenos und Euklid. Er versuchte – wie wahrscheinlich schon Eratosthenes – einen Kompromiss zwischen Aristoxenos und den Pythagoreern, an dem sich spätermathematischen Prinzip folb auch Boethius orientierte. Rechnerisch vertrat er die Position von Euklid, ideell und terminologisch aber die auf der musikalischen Wahrnehmung aufgebaute Lehre des Aristoxenos. Er überlieferte in seiner Harmonik viele Details älterer antiker Musiktheoretiker, etwa die Tetrachorde (Tongeschlechter) von Archytas, Eratosthenes und Didymos, die ansonsten verloren wären. Eine große Zahl musiktheoretischer Traktate antiker griechischer Schriftsteller ist erhalten. Die ältesten Dokumente aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. enthalten die Gleichungen des Pythagoreers Philolaos über die Harmonie. Der Platon-Zeitgenosse Archytas bezog zur Darstellung der drei Tongeschlechter Proportionen mit der Zahl 5 und 7 ein, ging also über die Zahl 3 der Pythagoreer hinaus. Musikalischen Inhalt haben das 19. Kapitel der Probleme des Aristoteles und das 5. Kapitel des 8. Buches seiner Republik. Von größter Wichtigkeit sind die erhaltenen Schriften des Aristoteles-Schülers Aristoxenos über Harmonik und Rhythmik; er ist der bedeutendste antike Musiktheoretiker; er bezog eine Gegenposition zum akustischen Denken der Pythagoreer und entwickelte eine auf der Gehörswahrnehmung aufgebaute Musiktheorie, die die musikalische Terminologie späterer Zeit mit prägte. Von seinem jüngeren Zeitgenossen, dem Mathematiker Euklid, ist eine wichtige Musikschrift aus der pythagoreischen Schule erhalten.

Eine große Überlieferungslücke betrifft die Musiktheoretiker der hellenistischen Epoche, zu der etwa Eratosthenes und Didymos der Musiker gehörten. Erst aus der Spätantike sind weitere musiktheoretischen Schriften erhalten. Die interessante Schrift Pseudo-Plutarchs über die Musik stammt aus dem 1. Jahrhundert n. Chr. Ins 2. Jahrhundert datiert sind die Schriften der jüngeren Pythagoreer Claudius Ptolemäus, Nikomachos von Gerasa und Theon von Smyrna sowie der Aristoxeneer Aristeides Quintilianus, Kleoneides =(Pseudo-Euklid), Gaudentios und Bakcheios Geron. Ins 3. Jahrhundert gehören der Ptolemaios-Kommentar des Porphyrios, die Skalentabellen des Alypios und die musikalischen Notizen des 14. Buchs von Athenaios und des 26. Kapitel von Iamblichos von Chalkis. Alypios ist die Hauptquelle für die griechische Musiknotation.

In die byzantinische Epoche gehören das Syntagma des Michael Psellos aus dem 11. Jahrhundert, die Harmonik des Manuel Bryennios sowie Ptolemaios-Kommentare von Nikephoros Gregoras und Barlaam von Kalabrien aus dem 14. Jahrhundert.

Eine lateinische Überarbeitung der griechischen Musiklehre vor allem nach Nikomachos von Gerasa ist die Schrift De institutione musica des Boethius, die unter anderem mit der Legende von Pythagoras in der Schmiede wesentlichen Einfluss auf die Musiktheorie des Mittelalters hatte.

Siehe auch

Quellensammlung

- Egert Pöhlmann (Hrsg.): Denkmäler altgriechischer Musik: Sammlung, Übertragung und Erläuterung aller Fragmente und Fälschungen (= Erlanger Beiträge zur Sprach- und Kunstwissenschaft 31). Carl, Nürnberg 1970, DNB 720062128.

Literatur

Übersichtsdarstellungen in Handbüchern

- Egert Pöhlmann: Antike. In: Andreas Jaschinski (Hrsg.): Notation. Metzler, Kassel u. a. 2001, ISBN 3-476-41041-2.

- Bernhold Schmid: Antike. In: Karl H. Wörner, Wolfgang Gratzer, Lenz Meierott (Hrsg.): Geschichte der Musik: Ein Studien- und Nachschlagebuch. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1993, S. 12–30.

- Eddie Vetter: Musik I (Musiktheorie). In: Reallexikon für Antike und Christentum. Band 25, Hiersemann, Stuttgart 2013, ISBN 978-3-7772-1318-7, Sp. 220–247.

Einführungen und Gesamtdarstellungen

- Thrasybulos Georgiades: Musik und Rhythmus bei den Griechen: Zum Ursprung der abendländischen Musik. Rowohlt, Hamburg 1958, DNB 451485343.

- Annemarie Jeanette Neubecker: Altgriechische Musik. Eine Einführung. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1977, ISBN 3-534-04497-5.

- Albrecht Riethmüller, Frieder Zaminer (Hrsg.): Die Musik des Altertums (= Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Band 1). Laaber-Verlag, Laaber 1989, ISBN 3-89007-031-0.

- Curt Sachs: Die Musik der Alten Welt. Berlin 1968.

- Karl Schnürl: 2000 Jahre europäische Musikschriften. Eine Einführung in die Notationskunde. Wien 2000.

- Martin Litchfield West: Ancient Greek Music. Clarendon Press, Oxford 1992, ISBN 0-19-814897-6 (online).

Untersuchungen zu einzelnen Themen

- Helmut Brand: Griechische Musikanten im Kult. Dettelbach 2000, ISBN 3-89754-153-X.

- Oliver Busch: Logos Syntheseos – Die Euklidische Sectio Canonis, Aristoxenos und die Rolle der Mathematik in der antiken Musiktheorie. Berlin 1998, ISBN 3-922378-17-X (zugleich Magisterschrift)

- Ernst-Jürgen Dreyer: Das Tonsystem der Griechen. In: Musiktheorie. Band 3, 1988, S. 3–25.

- Katherina Glau: Rezitation griechischer Chorlyrik: die Parodoi aus Aischylos’ Agamemnon und Euripides’ Bakchen als Tonbeispiel auf CD mit Text- und Begleitheft. Winter, Heidelberg 1998, ISBN 3-8253-0753-0.

- Otto Gombosi: Studien zur Tonartenlehre des frühen Mittelalters. In: Acta Musicologica 10 (1938), S. 149–174 und 11 (1939), S. 28–39 sowie S. 128–135 und 12 (1940), S. 21–52.

- Otto Gombosi: Tonarten und Stimmungen der antiken Musik. Kopenhagen 1939.

- Jaques Handschin: Aus der alten Musiktheorie. In: Acta Musicologica 14 (1942), S. 1–27 und 15 (1943), S. 2–94 und 16 (1944–1945), S. 1–10.

Weblinks

- Musik-Archäologie

- sämtliche altgriechischen Fragmente in Klangbeispielen

- Σκέψεις για την προφορική, λαϊκή, μουσική μας παράδοση

- CD „Musique de la Grece antique“. Atrium Musicae de Madrid (en:Atrium Musicae de Madrid), dir. Gregorio Paniagua. Harmonia mundi HM 1015 (empfehlenswerte Rekonstruktion antiker Fragmente mit Quellenangaben)

- CD „De la Pierre au son: musiques de l’Antiquité grecque“. Ensemble Kérylos (K617.069), dir. Annie Bélis

- Auswahlbibliographie

Einzelnachweise

- ↑ a b c d Karl Schnürl: 2000 Jahre europäische Musikschriften. Eine Einführung in die Notationskunde. Wien 2000.

- ↑ Stefan Hagel: Modulation in altgriechischer Musik. Frankfurt am Main 2000, S. 11 ff.

- ↑ Stichwort Pyknon in: Wilibald Gurlitt, Hans Heinrich Eggebrecht (Hrsg.): Riemann Musik Lexikon (Sachteil). B.Schott’s Söhne, Mainz 1967, S. 761.

- ↑ Aristoxenos von Tarent: Melik und Rhythmik des classischen Hellenenthums. Hrsg. und übersetzt von Rudolf Westphal. Hildesheim 1965.

- ↑ Stefan Hagel: Modulation in altgriechischer Musik. Frankfurt am Main 2000, S. 27 f.

- ↑ Stefan Hagel: Modulation in altgriechischer Musik. Frankfurt am Main 2000, S. 33 f.

- ↑ Stefan Hagel: Modulation in altgriechischer Musik. Frankfurt am Main 2000, S. 35 f.

- ↑ Stefan Hagel: Modulation in altgriechischer Musik. Frankfurt am Main 2000, S. 166 f.

- ↑ Diese Auffassung wurde erst in der Mitte des 18. Jahrhunderts vollkommen aufgegeben. vgl. Lorenz Christoph Mizler, Dissertatio, quod Musica Ars sit pars eruditionis Philosophicae, Leipzig 1734.

- ↑ Die Fragmente der Vorsokratiker vgl. Diels 1906, S.242, vgl. Andrew Barker (Hrsg.), Harmonic and Acoustic Theory, Greek Musical Writings, Bd. 2, Cambridge 2004, S. 36f.

- ↑ Andrew Barker (Hrsg.), Harmonic and Acoustic Theory, Greek Musical Writings, Bd. 2, Cambridge 2004, S. 39–42; 46ff. und David Cram und Benjamin Wardhaugh (Hrsg.), John Wallis: Writings on Music, London 2016, S. 109