Nephron

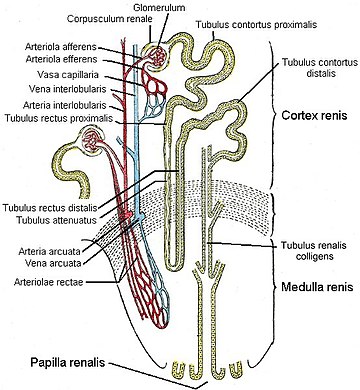

Ein Nephron (von altgriechisch νεφρός nephros, deutsch ‚Niere‘) ist die funktionelle Untereinheit der Niere. Das Nephron gilt als kleinste Nierenfunktionseinheit. Es besteht aus:

- dem Nierenkörperchen (Malpighi-Körperchen, benannt nach Marcello Malpighi; Corpusculum renale) mit dem Glomerulum (Nierenknäuelchen) in der Bowmanschen Kapsel und

- dem daran angeschlossenen Nierenkanälchen (Tubulus).[1] Das Nierenkanälchen wird in Hauptstück (proximaler Tubulus), Überleitungsstück (Intermediärtubulus oder Tubulus attenuatus) und Mittelstück (distaler Tubulus) unterteilt. Die geraden Abschnitte der Nierenkanälchen und das Überleitungsstück bilden eine Schlinge, die als Henlesche Schleife (nach Jakob Henle, lat. Ansa nephroni) bezeichnet wird. Die Henleschen Schleifen existieren nur bei Säugetieren und Vögeln. Sie sind offensichtlich notwendig, um einen gegenüber dem Blut hyperosmotischen Harn zu bilden, denn Wirbeltiere ohne Henlesche Schleifen sind dazu nicht in der Lage.

Verbindungstubulus und Sammelrohr sind embryologisch anderer Herkunft und gehören deshalb nicht zum Nephron. Sie bilden aber eine funktionelle Einheit mit dem Tubulussystem des Nephrons. Der distale Tubulus ist distal im Hinblick auf das Nephron.

Jede menschliche Niere besitzt etwa eine Million dieser morphologischen oder physiologischen Untereinheiten und damit ebenso viele Nierenkörperchen, Nierenknäuelchen und Nierenkanälchen. Diese drei deutschen Begriffe werden heute kaum noch verwendet; sie fehlen zum Beispiel auch sowohl in der 11. wie in der 19. Auflage der Brockhaus-Enzyklopädie.[2] Die Tubuli arbeiten (trotz eines postulierten tubuloglomerulären Feedback) weitgehend unabhängig von den Glomeruli.[3]

Physiologie

In den Nierenkörperchen wird kontinuierlich Primärharn aus dem Blut filtriert. Die Primärharnbildung heißt auch glomeruläre Filtration oder filtrative Nierenfunktion (Nierenleistung) und lässt sich mit Hilfe der glomerulären Filtrationsrate (GFR) oder eingeschränkt auch mit der Kreatinin-Clearance beurteilen. Beide betragen bei gesunden Erwachsenen etwa 150–180 Liter am Tag (105–120 ml/min). Die Glomeruli filtern das Plasma weitgehend unabhängig vom arteriellen Blutdruck. Eine konstante GFR wird bei arteriellen Mitteldrücken zwischen 75 und 200 mmHg erreicht durch:[4]

- myogene Autoregulation

- Renin-Angiotensin-Aldosteron-System

- tubuloglomeruläres Feedback

- gefäßerweiterndes Adenosin und Prostaglandine, die bei Minderperfusion synthetisiert werden

Anschließend werden in den Tubuli bestimmte Stoffe resorbiert (vor allem wird Wasser „rückresorbiert“, reabsorbiert, Wasserreabsorption), aber auch sezerniert. Die Tubuli regulieren den Wasserhaushalt. Durch diese Konzentration entsteht aus dem Primärharn der eigentliche Harn (Sekundärharn oder Endharn).

Die eigentliche Nierenleistung[5] besteht im aktiven Transport[6][7] der Tubuli (unter Energieverbrauch) im Gegensatz zur hämodynamisch erzeugten (passiven) Filtration der Glomeruli.[8] Die aktiven Transportprozesse in den Nierenkanälchen werden eingeteilt in primär aktive, sekundär aktive und tertiär aktive.[9]

Geschichte

Die Theorien der Harnbereitung[10] haben eine lange Geschichte.[11] Schon Leonhart Fuchs (1501–1566) beschrieb die Niere als Sieb oder Filter. Auch der österreichische Anatom Josef Hyrtl bezeichnete eine Niere als Seihe (seyhe) oder Sieb.

Erst nach Erfindung des Mikroskops um 1600 konnte man die Glomeruli von den Tubuli unterscheiden. „William Bowman bewies, daß Tubuli und Glomeruli eine funktionelle Einheit bilden.“[12] Diese kleinste Nierenfunktionseinheit ist das Nephron. Das Glomerulum wird von der doppelwandigen Bowman-Kapsel umhüllt. William Bowman (1816–1892) behauptete noch 1842, die glomerulären Kapillargefäße scheiden Wasser aus, welches die von den Tubuli sezernierten Stoffe wegspüle.[13][14] Bowman „vermutete, daß die Nierentätigkeit eine sekretorische Leistung sei.“[15]

Klare Vorstellungen über die Arbeitsweise der Glomeruli renis und der Tubuli renales[16] bei der Harnbereitung hatte zuerst ebenfalls 1842 Carl Friedrich Wilhelm Ludwig.[17] Nach seiner noch heute im Wesentlichen gültigen mechanischen Theorie findet die physikalische Filtration des Plasmas in den Glomeruli statt. Anschließend komme es zur Rückdiffusion von Wasser durch eine Endosmose im Tubulus.[18]

Die tubuläre Resorbierung auch von harnpflichtigen Stoffen wurde erst 1917 von Arthur Robertson Cushny erkannt.[19] Heute spricht man von der (passiven, das heißt ohne Energieverbrauch) glomerulären Filtration und der (aktiven, das heißt mit Energieverbrauch) tubulären Rückresorption. Schon Franz Volhard hat diese "moderne mechanisch-physikalische Filtrationstheorie" abgelehnt,[20] obwohl er sie mehrfach ausführlich richtig beschrieb ("Filtrations-Rückresorptions-Theorie von Ludwig und Cushny").[21] Auch Leopold Lichtwitz hat 1934 sogar die Möglichkeit von Filtration und Ultrafiltration in den Glomeruli für unmöglich gehalten, weil er sich den passiven Durchgang der harnfähigen Stoffe durch die Schlitzmembranen in den Podozyten nahezu ohne Energieverbrauch nicht vorstellen konnte.[22]

Das (neurohumoral geregelte und medikamentös modulierte) Zusammenspiel von Physik und Chemie bei Gesundheit und Krankheit von Mensch und Wirbeltier in den Podozyten und in den einzelnen Tubulusabschnitten in Bezug auf die einzelnen harnpflichtigen und harnfähigen Substanzen ist jedoch auch heute noch nicht abschließend geklärt.

Noch um 1978 wurde die GFR definiert als „Filtrationsgröße der Malpighi'schen Körperchen in der Niere,“[23] ohne auf den fundamentalen Unterschied zwischen glomerulärer Filtration und tubulärer Resorption abzustellen.

Literatur

- Karl Julius Ullrich, Klaus Hierholzer: Normale und pathologische Funktionen des Nierentubulus. Verlag Hans Huber, Bern / Stuttgart 1965, DNB 458762938.

- John W. Boylan, Peter Deetjen, Kurt Kramer: Niere und Wasserhaushalt. Urban & Schwarzenberg, München / Berlin / Wien 1970, ISBN 3-541-04911-1.

- Ulrich Kuhlmann u. a. (Hrsg.): Nephrologie. 6. Auflage. Georg Thieme Verlag, Stuttgart / New York 2015, ISBN 978-3-13-700206-2.

Siehe auch

- Niereninsuffizienz

- Nephridium

- Sequenzielle Nephronblockade

- Nephrotisches Syndrom

- Nephritis

- Nephrose

- Nephrosklerose

- Nephropathie

- Nephrogene systemische Fibrose

- Nephronophthise

- Nephrotoxin

Weblinks

Einzelnachweise und Anmerkungen

- ↑ Karl Julius Ullrich, Klaus Hierholzer (Hrsg.): Normale und pathologische Funktionen des Nierentubulus. Verlag Hans Huber, Bern 1965, 466 Seiten.

- ↑ Alle diese drei deutschen Begriffe finden sich nicht in den modernen nephrologischen Lehrbüchern, kaum in den einschlägigen medizinischen Wörterbüchern und auch nicht im 228-seitigen Sachverzeichnis am Ende des dreiteiligen Nierenbandes im Handbuch der inneren Medizin (5. Auflage, 8. Band, 3. Teil, Springer-Verlag, Berlin / Heidelberg / New York 1968, ISBN 3-540-04152-4). Quellen für Nierenkanälchen: Alfred Benninghoff, Kurt Goerttler: Lehrbuch der Anatomie des Menschen. 11. Auflage, Verlag Urban & Schwarzenberg, München / Wien / Baltimore 1977, Band 2, ISBN 3-541-00251-4, S. 250–253; Peter Reuter: Springer Klinisches Wörterbuch 2007/2008, Heidelberg 2007, ISBN 978-3-540-34601-2, S. 1294. Hermann Rabl-Rückhard beschrieb 1888 in Band XIV der zweiten Auflage der Real-Encyclopädie der gesammten Heilkunde (Digitalisat) auf den Seiten 368 bis 371 ausführlich die Struktur der „Harncanälchen (Tubuli uriniferi sive Bellini)“. Quellen für Nierenknäuelchen: Joseph Julius Czermak: Über die Nierenknäuelchen, Isis 1836, S. 783; "Medicinische Jahrbücher des kaiserlich königlichen österreichischen Staates", 32. Band, Wien 1840, S. 557; Theodor Fahr: Harnorgane – Männliche Geschlechtsorgane, 1. Teil, Verlag von Julius Springer, Berlin 1925, ISBN 978-3-7091-3039-1, S. 17; Dieter Vaitl (Hrsg.): Essentielle Hypertonie, Springer-Verlag, Berlin / Heidelberg 1982, ISBN 978-3-540-10975-4, S. 41; "Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde", 35. Band, Verlag von Julius Springer, Berlin 1929, S. 471; Kenneth A. Anderson (Hrsg.): Springer Lexikon Pflege, 2. Auflage, 2. Band, Springer-Verlag, Berlin / Heidelberg 2002, ISBN 978-3-662-01100-3, S. 384, DOI:10.1007/978-3-662-01099-0; Rheinische Post online: NRW-Wissenschaftspreis für Kölner Nierenexperten, 3. Mai 2018; Heiner Fangerau, Stefan Schulz, Thorsten Noack, Irmgard Müller: Medizinische Terminologie, 6. Auflage, Lehmanns Media, Berlin 2017, ISBN 978-3-86541-934-7, S. 69. Quellen für Nierenkörperchen: Günter Thiele: Handlexikon der Medizin, Verlag Urban & Schwarzenberg, München / Wien / Baltimore ohne Jahr, Teil III (L–R), S. 1734; Willibald Pschyrembel: Klinisches Wörterbuch, 268. Auflage, Verlag Walter de Gruyter, Berlin / Boston 2020, ISBN 978-3-11-068325-7, S. 1230, mit Verweisung auf das Malpighi-Körperchen; Duden: Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, 4. Auflage, Bibliographisches Institut, Mannheim / Wien / Zürich 1985, ISBN 3-411-02426-7, S. 482, mit Verweisung auf die Corpuscula renis. – Im maßgeblichen sechsbändigen Reallexikon der Medizin und ihrer Grenzgebiete werden die Nierenkörperchen und die Nierenkanälchen, nicht aber die Nierenknäuelchen definiert; letztere werden kurz als Nierenknäuel bezeichnet. Quelle: Günter Thiele, Heinz Walter (Hrsg.): Reallexikon der Medizin und ihrer Grenzgebiete. Verlag Urban & Schwarzenberg, Loseblattsammlung 1966–1977, 5. Ordner (Membra–R-Zellen-Adenom), München / Berlin / Wien 1973, ISBN 3-541-84005-6, S. N 94. Die Nierenkanälchen werden mitunter auch als Harnkanälchen beschrieben, weil in ihnen der Primärharn zum Sekundärharn (oder Endharn, Urin, Harn) konzentriert wird; analog werden die Nierenknäuelchen als Filterkörperchen erklärt. Alfred Benninghoff und Kurt Goerttler definierten in der 11. Auflage ihres Lehrbuches der Anatomie des Menschen „Das Nierenkörperchen (Glomerulus, Glomerulum)“ falsch als Nierenknäuelchen (Quelle: Verlag Urban & Schwarzenberg, München / Wien / Baltimore 1977, ISBN 3-541-00251-4, S. 251).

- ↑ K. H. Gertz: Die Anpassung der transtubulären Resorption an die glomeruläre Filtrationsrate. In: Karl Julius Ullrich, Klaus Hierholzer (Hrsg.): Normale und pathologische Funktionen des Nierentubulus. Verlag Hans Huber, Bern 1965, S. 141–145.

- ↑ Rüdiger Köhling, Jürgen Hescheler, Erwin-Josef Speckmann (Hrsg.): Physiologie. 6. Auflage, Verlag Urban & Fischer; 2013. Kapitel 11.3. Accessed July 4, 2021. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=974155&site=ehost-live

- ↑ Max Bürger: Einführung in die innere Medizin, Sammelwerk "Der Kliniker", Verlag Walter de Gruyter, Berlin 1952, S. 241.

- ↑ Heinz Valtin: Funktion der Niere. 1. Auflage, Schattauer Verlag, Stuttgart / New York 1978, ISBN 3-7945-0556-5, S. 35; Zitat: „die Resorption muß wenigstens teilweise aktiv sein“.

- ↑ Anderer Ansicht („Die tubuläre Rückresorption ist ein passiver Mechanismus, der die gesamte Tubuluslänge betrifft.“), wenn auch ohne Begründung, sind Markus Daschner und P. Cochat: Pharmakotherapie bei Niereninsuffizienz. In: Karl Schärer, Otto Mehls (Hrsg.): Pädiatrische Nephrologie. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2002, ISBN 978-3-642-62621-0, S. 467.

- ↑ E. P. Leumann: Nierenfunktionsprüfungen. In: Karl Schärer, Otto Mehls (Hrsg.): Pädiatrische Nephrologie. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2002, ISBN 978-3-642-62621-0, S. 22.

- ↑ Claas Wesseler: Physiologie, Band 1, 3. Auflage, Medi-Learn, Marburg 2009, ISBN 978-3-938802-58-8, S. 3–7.

- ↑ So die Kapitelüberschrift im Inhaltsverzeichnis auf Seite 1 in: Franz Volhard: Die doppelseitigen hämatogenen Nierenerkrankungen. In: Gustav von Bergmann, Rudolf Staehelin (Hrsg.): Handbuch der inneren Medizin, 2. Auflage, Verlag von Julius Springer, Berlin / Heidelberg 1931, Band 6, erster Teil, Seiten V und 1.

- ↑ Johanna Bleker: Die Geschichte der Nierenkrankheiten. Boehringer Mannheim 1972.

- ↑ Johanna Bleker: Die Geschichte der Nierenkrankheiten. Boehringer Mannheim 1972, S. 104.

- ↑ Heinz Valtin: Funktion der Niere. 1. Auflage, Schattauer Verlag, Stuttgart / New York 1978, ISBN 3-7945-0556-5, S. 6.

- ↑ William Bowman: On the structure and use of the malpighian bodies of the kidney, and observations on the circulation through that gland. Philosophical Transactions of the Royal Society, London, 132: S. 57 (1842).

- ↑ Johanna Bleker: Die Geschichte der Nierenkrankheiten. Boehringer Mannheim 1972, S. 104.

- ↑ Diese beiden lateinischen Bezeichnungen finden sich bei Günter Thiele, Heinz Walter (Hrsg.): Reallexikon der Medizin und ihrer Grenzgebiete. Verlag Urban & Schwarzenberg, Loseblattsammlung 1966–1977, 5. Ordner (Membra–R-Zellen-Adenom), München / Berlin / Wien 1973, ISBN 3-541-84005-6, S. N 94 f.

- ↑ Carl Friedrich Wilhelm Ludwig: Nieren und Harnbereitung. In: Rudolf Wagner (Hrsg.): Handwörterbuch der Physiologie mit Rücksicht auf physiologische Pathologie. Vieweg, Braunschweig 1844.

- ↑ H. Straub, K. Beckmann: Allgemeine Pathologie des Wasser- und Salzstoffwechsels und der Harnbereitung. In: Lehrbuch der inneren Medizin. 4. Auflage, 2. Band, Verlag von Julius Springer, Berlin 1939, S. 8.

- ↑ Arthur Robertson Cushny: The Secretion of the Urine. Longmans, Green and Company, London 1917.

- ↑ W. Kaiser: Die halleschen Ordinationsjahre von Franz Volhard (1872-1950). In: Hans Erhard Bock, Karl-Heinz Hildebrand, Hans Joachim Sarre (Hrsg.): Franz Volhard – Erinnerungen. Schattauer Verlag, Stuttgart 1982, ISBN 3-7845-0898-X, S. 212.

- ↑ Franz Volhard: Die doppelseitigen hämatogenen Nierenerkrankungen. In: Gustav von Bergmann, Rudolf Staehelin (Hrsg.): Handbuch der inneren Medizin, 2. Auflage, Verlag von Julius Springer, Berlin / Heidelberg 1931, Band 6, erster Teil, Seiten 18 und 21.

- ↑ Leopold Lichtwitz: Die Praxis der Nierenkrankheiten, 3. Auflage, Verlag von Julius Springer, Berlin 1934, ISBN 978-3-642-49413-0, S. 17.

- ↑ Firma Sandoz AG: Lexikon medizinischer Abkürzungen, 1. Auflage, Nürnberg 1978, S. 23; identisch bis zur letzten (8.) Auflage 1991, S. 101.