Berufsverbot (Deutschland)

Als Berufsverbot wird eine Anordnung eines Staatsorgans bezeichnet, die einer konkreten Person oder Personengruppe bestimmte Tätigkeiten untersagt. Davon abzugrenzen ist das Beschäftigungsverbot, das einem Arbeitgeber auf gesetzlicher Grundlage die Beschäftigung eines Arbeitnehmers – in der Regel zu dessen Schutz – verbietet.

Im juristischen Sprachgebrauch der Bundesrepublik Deutschland ist ein Berufsverbot eine gesetzliche Folge oder Maßregel der Besserung und Sicherung aus der Verurteilung wegen einer Straftat. Berufsverbote greifen unmittelbar und direkt in die Berufsfreiheit des Art. 12 GG ein. Eingriffe in der Berufsfreiheit bedürfen einer gesetzlichen Grundlage.

Beispiele:

- Einem Arzt kann nach schweren Fehlleistungen die Ausübung des Arztberufs untersagt werden (siehe Approbationsordnung).

- Rechtsanwälte brauchen für ihre Tätigkeit eine Zulassung. Diese kann ihnen von der zuständigen Rechtsanwaltskammer entzogen werden, insbesondere bei Überschuldung (Vermögensverfall) und groben Berufsrechtsverstößen.

- Gerichte können bei schweren Straftaten Berufsverbote verhängen (Beispiel: ein Kindergärtner wird wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt). Der Bundesgerichtshof hat in einem Urteil vom 25. April 2013 entschieden, dass für ein Berufsverbot bei Ersttätern besonders strenge Anforderungen gelten.[1]

Im allgemeinen Sprachgebrauch in Deutschland denken viele beim Wort Berufsverbot an eine Praxis aufgrund des Radikalenerlasses von 1972. Bürger durften nicht im Staatsdienst tätig sein, wenn sie einer verfassungsfeindlichen Organisation nahestanden. Zwar durften sie den Beruf an sich weiter ausüben. Dazu hatten sie aber kaum Gelegenheit, wenn es Anstellungen fast nur in staatlichen Institutionen gab (zum Beispiel für Lehrer). Im Nationalsozialismus hingegen durften Menschen, gegen die ein Berufsverbot verhängt worden war, gar nicht in ihrem Beruf tätig sein.

Geschichte

Deutscher Bund bis Weimarer Republik

Der Deutsche Bund (1815–1866) war ein Staatenbund, der die innere und äußere Sicherheit Deutschlands gewährleisten sollte. Das Bundesrecht verbürgte keine Grundrechte.

In der Frankfurter Reichsverfassung vom 28. März 1849 waren die Freizügigkeit, die Berufsfreiheit, die Auswanderungsfreiheit, das Briefgeheimnis, die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Glaubensfreiheit, die Gewissensfreiheit, die Versammlungsfreiheit und das Recht auf Eigentum garantiert. Zwar konnte die Verfassung nicht rechtswirksam werden, jedoch ihr Grundrechtsteil (Abschnitt VI, §§ 130–189) entsprach den durch das Reichsgesetz betreffend die Grundrechte des deutschen Volkes vom 27. Dezember 1848 für anwendbar erklärten Grundrechten. Den Grundrechten kam kaum praktische Bedeutung zu, da die Gegenrevolution zu diesem Zeitpunkt wieder erstarkt war und mehrere Gliedstaaten des Deutschen Bundes die Veröffentlichung der Grundrechte in ihren Gesetzblättern verweigerten, was nach damaligem Bundesrecht zu deren Inkrafttreten erforderlich gewesen wäre. Schon im August 1851 wurde der Grundrechtskatalog vom Bundestag im Bundesreaktionsbeschluss formal wieder aufgehoben.

Die Verfassung des Deutschen Reichs von 1871 verbürgte dagegen nur wenige Grundrechte wie die Freizügigkeit. Erst die Weimarer Reichsverfassung erhielt wieder einen Grundrechtskatalog und als zusätzliche soziale Grundrechte unter anderem die Grundpflicht und das Grundrecht auf Arbeit (Art. 163 WRV).

Zeit des Nationalsozialismus

In der Zeit des Nationalsozialismus wurden zahlreiche Berufsverbote aus politischen oder ideologischen Gründen ausgesprochen. Daneben gab es auch unausgesprochene Berufsverbote. Juden und politisch Missliebige wurden aus dem Staatsdienst entlassen (Berufsbeamtengesetz vom 7. April 1933). Durch die Verordnung über die Zulassung von Ärzten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen vom 22. April 1933 wurde „nicht arischen“ Ärzten und solchen, die sich „im kommunistischen Sinne betätigt“ hatten, zunächst die kassenärztliche Zulassung entzogen. Das Schriftleitergesetz (in Kraft getreten am 1. Januar 1934) schrieb Aufgaben des Schriftleiters (Redakteurs, Journalisten) fest und diente zur Gleichschaltung der Presse im Deutschen Reich. Infolge der Nürnberger Gesetze von 1935 durften Juden spätestens ab 1938 nicht mehr als Ärzte oder Rechtsanwälte tätig sein.

Approbationsentzug jüdischer Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker

Durch die „Vierte Verordnung zum Reichsbürgergesetz“ vom 25. Juli 1938[2] wurde das Erlöschen der Approbationen aller jüdischen Ärzte zum 30. September 1938 verordnet. Das Berufsverbot bedeutete das Ende ihrer beruflichen Existenz.[3] 3152 jüdische Ärzte lebten damals noch in Deutschland. Sie durften sich nicht mehr Arzt nennen. 709 jüdischen Medizinern wurde auf Widerruf und mit polizeilicher Registrierung zugestanden, als „Krankenbehandler“ ausschließlich Juden zu behandeln.[4] Durch die „Achte Verordnung zum Reichsbürgergesetz“ vom 17. Januar 1939 wurde auch den jüdischen Zahnärzten, Tierärzten und Apothekern zum 31. Januar 1939 die Approbation entzogen.[5]

- Stellvertretend für die Opfer:

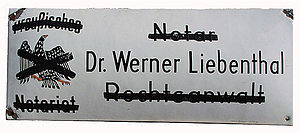

Berufsverbot für Rechtsanwälte

Schon der erste Judenboykott am 1. April 1933 richtete sich auch gegen Rechtsanwälte.[6] Das alsbald erlassene Gesetz über die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft schloss jüdische Rechtsanwälte aus, sofern sie nicht durch das zuerst einzuklagende sogenannte Frontkämpferprivileg, wie beispielsweise bei Ernst Fraenkel, geschützt waren.[7]

Am 27. September 1938 wurde ein generelles Berufsverbot für jüdische Rechtsanwälte erlassen.[8]

Daneben wurden z. B. Vertretungsverbote gegen politisch unliebsame Anwälte ausgesprochen. Zum Beispiel erhielt Erich Koch-Weser (seine Mutter war Jüdin) im April 1933 ein Vertretungsverbot (und das, obwohl der damalige Reichspräsident Hindenburg sich für Koch-Weser eingesetzt hatte).

Arbeitsverbot für Künstler

Arbeitsverbot erhielten zahlreiche Künstler durch die Reichskammer der Bildenden Künste, deren Werke den Nationalsozialisten nicht gefielen. Beispiele:

Besatzungszeit

Besatzungsrechtlich wurden gegen eine Vielzahl von Belasteten aus der Zeit des Nationalsozialismus Berufsverbote verhängt. Dies galt vor allem für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Berufsverbote waren ein Instrument der Entnazifizierung. So wurden nach 1945 einigen Filmkünstlern, die im Nationalsozialismus eng mit dem Regime zusammengearbeitet hatten, weitere Tätigkeiten in der Filmbranche von den Siegermächten nach dem Zweiten Weltkrieg verboten.

DDR

In der DDR war das Grundrecht auf Berufsfreiheit nicht gesichert. Die Möglichkeit der Ausbildung (siehe Erweiterte Oberschule#Bildungsdiskriminierung als Repressionsinstrument) zum gewünschten Beruf und dessen Ausübung konnte bei aus Sicht der Machthaber vorliegender politischer Unzuverlässigkeit untersagt werden.[10]

Daneben konnten gemäß § 53 StGB ein „Verbot bestimmter Tätigkeiten“ von einem bis fünf Jahren verhängt werden, wenn die Tätigkeit für eine Straftat ausgenutzt wurde oder in Zusammenhang mit dieser stand und die Untersagung im Interesse der Gesellschaft als notwendig angesehen wurde.

Entzug der Approbation

Hat sich ein Arzt eines Verhaltens schuldig gemacht, aus dem sich seine Unzuverlässigkeit oder Unwürdigkeit zur Ausübung des Arztberufs ergibt, kann nach § 5 i.V.m § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BÄO die Approbation zurückgenommen oder widerrufen werden.

Unzuverlässigkeit liegt vor, wenn der Arzt nicht die charakterliche Gewähr für die ordnungsgemäße Ausübung des Heilberufes bietet. Sie kann u. a. aus dem Fehlen der Eigenschaft der Gewissenhaftigkeit, z. B. bei Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit oder dem erkennbaren Hang zur Missachtung gesetzlicher Vorschriften, vor allem bei wiederholten Straftaten im Zusammenhang mit der Berufsausübung gefolgert werden.[11]

Unwürdigkeit zur Ausübung des Berufes ist dann anzunehmen, wenn der Arzt durch sein Verhalten (z. B. durch einen sexuellen Missbrauch) nicht mehr das zur Ausübung des Berufes erforderliche Ansehen und Vertrauen besitzt. Auch ein außerhalb des Berufes liegendes Fehlverhalten kann den Widerruf der Approbation wegen Unwürdigkeit rechtfertigen.[12]

Entsprechendes gilt für Zahnärzte (§§ 4, 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde), Apotheker und approbierte Psychotherapeuten.

Gesetzliche Folge

Als gesetzliche Folge tritt das Berufsverbot stets ein, sofern die Verurteilung wegen eines Insolvenzdeliktes (§§ 283–283d StGB) erfolgt. Die Geschäftsführung einer GmbH ist dann für fünf Jahre untersagt.

Als Maßregelanordnung wird das Berufsverbot verhängt, wenn sich die rechtswidrige Tat als Missbrauch der Berufs- und/oder Gewerbefreiheit darstellt. Voraussetzung der Anordnung ist nach §§ 70, 62 StGB neben dem Missbrauch eine Wiederholungsgefahr sowie die Verhältnismäßigkeit des Berufsverbotes.

Die Anordnung kann zur Bewährung ausgesetzt werden (§ 70a StGB).

Dauer der Rechtsfolge und Zuwiderhandlungen

Das Berufsverbot bedeutet schließlich die Unterbindung jeder Berufsausübung in dem Berufs- oder Gewerbezweig für maximal fünf Jahre. Nur ausnahmsweise ist keine Befristung vorzusehen.

Der Verstoß gegen das (strafgerichtliche) Berufsverbot stellt eine Straftat dar, die nach § 145c StGB mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft werden kann.

Berufsverbote in der Bundesrepublik

Im Unterschied zu einem ganz ähnlichen ausschließenden Erlass Konrad Adenauers (1950) hatte der sogenannte Radikalenerlass von Willy Brandt (1972) eine erhebliche nationale und internationale Resonanz.[13] Er wurde dazu eingesetzt, Menschen aus dem Staatsdienst zu entfernen oder ihnen die Aufnahme zu verwehren. Diese Menschen waren Mitglied in einer Organisation, die zwar legal und auch nicht „verfassungswidrig“ war, die man aber als „verfassungsfeindlich“ bezeichnete. Eventuell standen die Betroffenen der Organisation nur nahe. Grundlage waren Beobachtungsergebnisse von Nachrichtendiensten.[14]

Die „Berufsverbote“, wie diese Praxis im Alltag bald benannt wurde, waren einmalig in den Europäischen Gemeinschaften.[15] Zwar hieß es, sie seien gegen „Radikale von links wie rechts“ gerichtet, faktisch aber betrafen sie „fast ausschließlich“ (Friedbert Mühldorfer) Kommunisten und andere Linke wie etwa sozialdemokratische Mitglieder des Sozialistischen Hochschulbunds (SHB). So wurden in Bayern zwischen 1973 und 1980 aus dem linken Spektrum 102 Bewerber abgelehnt, dagegen nur zwei aus dem rechten.[16] Die Befürworter des Radikalenerlasses wandten sich gegen die Verwendung des Worts „Berufsverbote“, weil es sich – wie es etwa das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil formulierte – um „ein Schlag- und Reizwort“ handle, „das nur politische Emotionen“ wecken solle.[17][18]

Auch wenn die Betroffenen ihren Beruf als solchen weiterhin ausüben durften, konnten die Folgen ähnlich sein wie bei einem Berufsverbot. In manchen Berufen waren alle oder fast alle Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst. Das galt vor allem für Lehrer, da Schulen fast immer in kommunaler Trägerschaft waren und nur selten privat, sowie für Postler und Eisenbahner. Bundesbahn und Bundespost waren noch Staatsbetriebe. Nationale und internationale Organisationen und Institutionen wie die Internationale Arbeitsorganisation oder der Europäische Gerichtshof sahen darin einen Verstoß gegen das Völkerrecht bzw. eine Verletzung des Rechts auf Meinungs- und Vereinigungsfreiheit der Europäischen Menschenrechtskonvention.[19]

Der Erlass von Brandt wurde vor allem in Frankreich als undemokratisch abgelehnt, wo sich 1972 die Sozialistische Partei, die Kommunistische Partei und die Bewegung der Radikalen Linken gerade auf ein gemeinsames Programm einer künftigen Regierung geeinigt hatten. François Mitterrand, Vorsitzender der Sozialistischen Partei Frankreichs, war 1976 Mitbegründer des Comité français pour la liberté d’expression et contre les interdictions professionelles en RFA. Weitere Komitees gegen die Einschränkung der Bürger- und Freiheitsrechte entstanden.[20] Das Wort „Berufsverbote“ wurde ins Französische übernommen. Manche Beobachter in Frankreich befürchteten, Westdeutschland falle in überkommene antidemokratische und autoritäre Politikmuster zurück.[21][22]

Als erstes Land der Bundesrepublik beschloss Niedersachsen 2016 die Einrichtung einer Kommission „zur Aufarbeitung der Schicksale der von niedersächsischen Berufsverboten betroffenen Personen und der Möglichkeiten ihrer politischen und gesellschaftlichen Rehabilitierung“.[23] Begründet wurde der Landtagsbeschluss u. a. mit der Feststellung, es handle sich bei den „Berufsverboten“ um ein unrühmliches Kapitel in der Geschichte Niedersachsens.[24]

Literatur

- Volker E. Wedekind: Die Reform des strafrechtlichen Berufsverbots (§§ 70–70b StGB). Dissertation. Universität Tübingen 2006 (Volltext)

Weblinks

- Erfolgreiche Beschwerde eines Arztes gegen Verhängung eines vorläufigen Berufsverbots. Bundesverfassungsgericht (Dezember 2005)

- Entrechtung und Verfolgung. NS-Judenpolitik per Gesetz und Verordnung 1933 bis 1938. In: Der Spiegel. Nr. 37, 1988 (online).

Anmerkungen

- ↑ Urteil vom 25. April 2013, Az. 4 StR 296/12.

- ↑ Vierte Verordnung zum Reichsbürgergesetz. Vom 25. Juli 1938. In: documentArchiv.de, 3. Februar 2004.

- ↑ 70 Jahre danach: Approbationsentzug 1938. Hagalil

- ↑ Heidrun Graupner: Die gesamte Gesundheitspflege von Juden gereinigt. SZ, 25. Juli 1998.

- ↑ Achte Verordnung zum Reichsbürgergesetz (1939)

- ↑ Schilder und Plakate forderten: Deutsche! Wehrt euch! Kauft nicht bei(m) Juden! – Die Juden sind unser Unglück! – Meidet jüdische Ärzte! – Geht nicht zu jüdischen Rechtsanwälten! In: Klaus W. Tofahrn: Chronologie es Dritten Reiches. Primus Verlag, Darmstadt 2003, ISBN 3-89678-463-3, S. 23.

- ↑ Simone Ladwig-Winters: Ernst Fraenkel. Campus Verlag, Frankfurt am Main 2009, S. 101–102.

- ↑ Fünfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 27. September 1938

- ↑ Volker Reißmann: Braune, Heinrich. In: Franklin Kopitzsch, Dirk Brietzke (Hrsg.): Hamburgische Biografie. Band 2. Christians, Hamburg 2003, ISBN 3-7672-1366-4, S. 66–67.

- ↑ Danuta Kneipp: Berufsverbote in der DDR? Zur Praxis politisch motivierter beruflicher Ausgrenzung in Ost-Berlin in den 70er und 80er Jahren. In: Potsdamer Bulletin für Zeithistorische Studien. Nr. 36–37/2006, S. 32 ff., zzf-pdm.de (Memento vom 24. Februar 2015 im Internet Archive) (PDF; 61 kB)

- ↑ RdErl. d. Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW zur Durchführung der Bundesärzteordnung, der Bundes-Apothekerordnung und des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde vom 20. Juli 2012; B 1.3

- ↑ RdErl. d. Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW zur Durchführung der Bundesärzteordnung, der Bundes-Apothekerordnung und des Gesetzes über die Ausübung der Zahnheilkunde vom 20. Juli 2012; B 1.2

- ↑ Wolfgang Bittner: Verfassungsfeindlichkeit zur Disposition. In: Manfred Funke (Hrsg.): Extremismus im demokratischen Rechtsstaat. Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1978.

- ↑ Roland Seim: Zwischen Medienfreiheit und Zensureingriffen – Eine medien- und rechtssoziologische Untersuchung zensorischer Einflußmaßnahmen auf bundesdeutsche Populärkultur. Dissertation. Münster 1997, S. 205.

- ↑ Deutsches Historisches Museum: BRD – „Radikalenerlaß“ (PDF)

- ↑ Friedbert Mühldorfer: Radikalenerlass. In: Historisches Lexikon Bayerns. siehe: historisches-lexikon-bayerns.de.

- ↑ Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 22. Mai 1975 − 2 BvL 13/73, Rn 113, online bei openJur

- ↑ Otto Köhler: Berufsverbot. Ein Pardon wird nicht gegeben. Wie Niedersachsens Justiz eine Lehrerin aus dem Schuldienst entfernt. In: Die Zeit. 24. November 1989.

- ↑ Gerhard Stuby: Die Empfehlungen des ILO-Untersuchungsausschusses zur Praxis der Berufsverbote. Oldenburg 1988, siehe: oops.uni-oldenburg.de; Friedbert Mühldorfer: Radikalenerlass. In: Historisches Lexikon Bayerns. siehe: historisches-lexikon-bayerns.de.

- ↑ Lucie Filipová: Erfüllte Hoffnung. Städtepartnerschaften als Instrument der deutsch-französischen Aussöhnung 1950–2000. Göttingen 2015, S. 192.

- ↑ Dirk Petter: Auf dem Weg zur Normalität. Konflikt und Verständigung in den deutsch-französischen Beziehungen der 1970er Jahre. München 2014, S. 223 f.; Dominik Rigoll: „Herr Mitterrand versteht das nicht.“ „Rechtsstaat“ und „deutscher Sonderweg“ in den deutsch-französischen Auseinandersetzungen um den Radikalenbeschluss 1975/76. In: Detlef Georgia Schulze, Sabine Berghahn, Frieder Otto Wolf: Rechtsstaat statt Revolution, Verrechtlichung statt Demokratie? Transdisziplinäre Analysen zu deutschen Weg in die Moderne. Band 2: Die juristischen Konsequenzen. Münster 2010, S. 812–822.

- ↑ Carmen Böker: Frankreich – Le Kärcher, c’est moi! In: Berliner Zeitung. 13. Januar 2010.

- ↑ Gewerkschaftliche Stellungnahmen: gew-nds.de.

- ↑ Beschlussinhalt Antrag: (PDF)