Kirche und Staat

Das Verhältnis von Kirche und Staat ist ein Sonderfall des Verhältnisses von Religion und Politik, das die Geschichte Europas stark bestimmt hat.

Die christliche Theologie hat dieses Verhältnis immer neu reflektiert und verschiedene Staatstheorien mit politischen Wirkungen entwickelt und modifiziert. Die jahrhundertelange kulturelle Dominanz des Christentums wurde erst seit dem Zeitalter der Aufklärung allmählich zurückgedrängt. Seit der Französischen Revolution kam es zu einer Trennung von Kirche und Staat in verschiedenen Varianten und einem weltanschaulich neutralen Rechtsstaat. Dieser schützt mit den universalen Menschenrechten auch die individuelle Glaubensfreiheit und kirchliche Organisationsfreiheit. Daraufhin haben sich auch die kirchlichen Staatslehren neu orientiert.

In vielen außereuropäischen Staaten, wo Kirchen existieren, sind deren Tätigkeiten starken Einschränkungen unterworfen: auch dort, wo die Religionsfreiheit theoretisch vertreten wird. In anderen spielen sie nach wie vor eine den Staat stark beeinflussende Rolle.

Überblick

Das Verhältnis der Kirche zum Staat und des Staates zur Kirche hing zu allen Zeiten von den jeweiligen Machtverhältnissen und den jeweils führenden Weltanschauungen ab. Die Epochen dieser konfliktreichen Beziehung in Europa spiegeln sich in jeweiligen Lehren der Kirche zu Wesen und Aufgabe von Staat und Kirche, neben die seit der Renaissance zunehmend autonome Staatsphilosophien traten. Sie lassen sich einigen Hauptmodellen zuordnen, die sich historisch aber nicht idealtypisch, sondern mit zahlreichen Schattierungen und Zwischengliedern ausformten:

- Kirche versteht sich als eschatologische Heilsgemeinde, die sich von aller weltlichen Macht distanziert und leidend auf deren Ende wartet: Zeit der Christenverfolgungen im Römischen Reich

- Kirche versteht sich als Staatskirche, die christliche Herrscher auch in Glaubensfragen lenken: Cäsaropapismus seit der Konstantinischen Wende in der Spätantike

- Kirche versteht sich als einigende geistliche Macht des Staates, bestimmt dessen Weltanschauung und auch dessen Politik: Überordnung des sacerdotium (wörtlich: Priestertum; hier: geistliche Gewalt der Papstkirche) über das regnum bzw. Imperium (die weltliche Macht) bis hin zum Anspruch des Papsttums auf die Weltherrschaft im Hochmittelalter

- Kirche versteht sich als geistliches Gegenüber zur weltlichen Obrigkeit, die die Seelen retten und Gewissen binden, aber über keine eigene Rechtsprechung und Macht verfügen will: Reformation

- Der Staat versteht sich als alle Bürger umfassende souveräne Zweckgemeinschaft, die keine Sonderrechte duldet und daher entweder auch die Religion seiner Bürger bestimmt (cuius regio, eius religio im Landes- und Staatskirchentum und Absolutismus) oder Religion nur als Privatsache, Kirchen nur als religiöse Vereine zulässt und strikt vom Staat trennt (Aufklärung, Französische Revolution).

- Der Staat versteht sich als totalitärer Weltanschauungsstaat und strebt gesetzlich und propagandistisch die Entmachtung und Auflösung aller religiösen und ideologischen Autonomie an (Nationalsozialismus und Stalinismus).

- Der Staat versteht sich als demokratischer Rechtsstaat auf dem Boden einer unabstimmbaren Verfassungsordnung, die die unveräußerlichen Menschenrechte aller Politik vorordnet und daher verschiedene Religionen im Rahmen der bürgerlichen Ordnung zulässt und schützt. Die Kirche versteht sich als Glaubensgemeinschaft, die ihre Ordnung nach Maßgabe ihrer jeweiligen Glaubensbekenntnisse selbst bestimmt und gegenüber totalitären Tendenzen unter Umständen ein Widerstandsrecht in Anspruch nimmt.

Biblische Wurzeln

Hebräische Bibel

Der Tanach, die hebräische Bibel, enthält als Sammlung von in etwa 1200 Jahren gewachsenen religiösen Schriften keine einheitlich ausformulierte Staatstheorie. Weil das Volk Israel seine Rechtsordnung, die Tora, als Offenbarung JHWHs verstand, konnte es seine politischen Ordnungen jedoch nur als Antwort auf den in den Geboten empfangenen Willen Gottes konzipieren. Die Geschichte Israels hat verschiedene Staatsformen ausgeprägt, die im Tanach theologisch verschieden bewertet werden.

- Das frühe Israel war ein loser Stämmebund ohne übergeordnete staatliche Strukturen, das sich als unmittelbare Theokratie verstand. Sein Zusammenhalt wurde im Falle äußerer Bedrohung durch charismatische „Richter“ (Heerführer) gewährleistet.

- Später wurde es zu einem Königtum analog zu antiken Monarchien. Diesen Wandel beurteilt die biblische Geschichtsschreibung als „Abfall“ von Gott (1 Sam 8,7). Gleichwohl verdankt der König sein Amt göttlicher Erwählung (1 Sam 9,17). Es hatte vor allem außenpolitische Schutzfunktion und bildete anstelle der spontanen situativen Berufung Einzelner bald Dynastien aus. Dabei übernahm die biblische Theologie auch Elemente der antiken Gottkönigsideologie und erhob den König zum Heilsmittler: So wie Gott seine erbliche Thronfolge bestätigt, so garantiert der König als Schutzherr des Tempelkults (d. h. der Religionsausübung) das Heil des Volkes (2 Sam 7,13f). Hierher stammt der Gedanke des „Gottgnadentums“, der in Europa seit Karl dem Großen die dominante Legitimationsform darstellte.

- Die Prophetie im Tanach begleitete das Königtum von Anfang an äußerst kritisch. Schon König David verlor für seinen Mord an Urija beinahe die Gnade Gottes. Vor allem die Könige des Nordreichs, aber auch des Südreichs wurden oft als Götzendiener „verworfen“: Außenpolitische Niederlagen oder innenpolitische Thronwirren galten als Gottes „Gericht“ für Bruch der Sozialgesetze der Tora und Versagen gegenüber den Armen und Schwachen – so z. B. bei Amos und Hosea im 8. Jahrhundert.

- Die Katastrophe der Tempelzerstörung und Exilierung im Jahr 586 v. Chr. wurde im Babylonischen Exil mit einer religionsgeschichtlich einzigartigen Zukunftserwartung verarbeitet: Das Idealbild des Messias und gerechten Richters (z. B. in Jes 9 und 11) und die Vision vom Endgericht (z. B. in Dan 7,2–14) drückt die Hoffnung auf ein Ende aller menschlichen Gewaltherrschaft und weltweiten Völkerfrieden aus.

Neues Testament

Nur wenige Texte im Neuen Testament (NT) befassen sich mit dem Phänomen des Staates. Denn Jesus von Nazaret verkündete das nahe Reich Gottes als Ende aller von Menschen geschaffenen Herrschaftssysteme. Weil dieses Reich alle politische Macht befriste, lehrte er Verzicht auf gewaltsame Auflehnung gegen den Staat, zugleich aber ein grundlegend anderes, herrschaftsfreies Verhalten der Christen untereinander: Ihr wisst, dass die Herrscher der Welt ihren Völkern Gewalt antun – so soll es unter Euch nicht sein! (Mk 10,42) Sein Ausspruch zur Steuerfrage – gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber Gott, was Gottes ist (Mk 12,17) – lehnt jede Vergöttlichung menschlicher Macht ab und gebietet ihre Unterordnung unter Gottes Willen.

Die Urchristen verkündeten Tod und Auferstehung des Gottessohns demgemäß als eschatologische Wende, die das kommende Endgericht über die Welt schon vorweggenommen und damit aller staatlichen Gewalt eine absolute Grenze gesetzt habe. Somit sei Christus Herr über alle Herren dieser vergehenden Welt. Im Glauben an ihn seien alle weltlichen Machthaber bereits seiner unsichtbaren Herrschaft untergeordnet.

Simon Petrus betonte nach Apg 5,29 den prinzipiellen Vorrang des Gotteswillens vor allen menschlichen Machtansprüchen: Man soll Gott mehr gehorchen als den Menschen. Paulus von Tarsus sah weltliche Machthaber nicht nur im Sollzustand, sondern im Istzustand als „Diener Gottes“, denen man sich „um des Gewissens willen“ unterzuordnen habe, da Gott sie zur Wahrung des Rechts eingesetzt habe. Darum ermahnte er die Christen, römische Steuern zu zahlen. Dennoch sah er den Staat nicht per se als Werkzeug Gottes. Römische Staatsbeamte, die Juden und Christen verfolgten, seien durch solidarische gute Taten zu entfeinden: So solle die christliche Gemeinde in Erwartung des nahen Endgerichts sichtbar dem gotteslästerlichen Lebenswandel der römischen Oberschicht widerstehen (Römerbrief 12–13).

Vor dem Hintergrund der Christenverfolgungen stellte die Johannesapokalypse die Erwartung des „neuen Jerusalem“ (Off 21), also einer kommenden unmittelbaren Theokratie, gegen die römische Gewaltherrschaft, die als „Tier aus dem Meer“ (Off 13) geistig entmachtet werden sollte: Wenn „Gott sein wird Alles in Allem“, werde keine irdische Macht mehr nötig sein, um das Zusammenleben zu organisieren.

Gleichwohl war die Fürbitte für die Regierungen (1 Petr 2,13ff; 1 Tim 2,1–4) Ausdruck grundsätzlicher christlicher Akzeptanz des staatlichen Gewaltmonopols und Loyalität mit den jeweiligen Machthabern.

Katholische Staatslehren

Nachdem Kaiser Theodosius I. das Christentum 380 mit dem Dreikaiseredikt zur Staatsreligion des Römischen Reiches erklärt hatte, entwarf Augustinus in seinem Werk De civitate Dei (um 420) eine kirchliche Staatstheorie. Ihre Grundideen blieben im ganzen Mittelalter vorherrschend.

Der „Gottesstaat“ (civitas Dei = katholische Kirche) steht im bleibenden Gegensatz zum irdischen Staat (civitas terrena = römischer Machtstaat). Letzterer vertritt das Satansreich der von Sünde beherrschten Welt, die communio malorum (Gemeinschaft der Bösen). Ihr notwendiges Korrektiv ist die durch göttliche Gnade berufene communio sanctorum (Gemeinschaft der Heiligen). Diese Kirche sei ein ideeller Corpus (Leib) Christi, also ein Abbild der Christusherrschaft. Doch da die Sünde auch in ihr weiterwirkt, ist sie real ein Corpus mixtum, so wie auch der Staat nicht das Böse in Reinform verkörpert. Die politische Ordnung bedürfe stets kirchlicher Anleitung und Begrenzung, um dem allumfassenden Anspruch des katholischen Glaubens zur Geltung zu verhelfen. Sie solle zum anderen äußeren Frieden schaffen, um die Bedingungen für das Seelenheil aller Bürger zu wahren. Ein Staat, der auch deren geistliches Wohl anstrebe und schütze, werde selbst tendenziell immer mehr ein Corpus Christianum.

Dieses aufeinander bezogene Gegenüber von Kirche und Staat zielte auf die abgestufte Realisierung einer christlichen Politik unter kirchlicher Führung. Sie sollte der römischen Staatsideologie den Boden entziehen, die bis dahin den heidnischen Götterglauben zur Aufrechterhaltung des Imperiums benutzt hatte. Sie setzte einen politischen Weltherrschaftsanspruch der Kirche voraus, in dem die spätere Spannung zwischen päpstlichem sacerdotium und kaiserlichem regnum schon angelegt war.

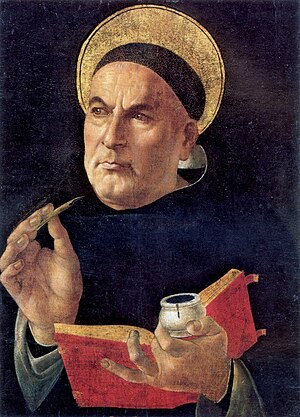

Thomas von Aquin führte den Staat deutlicher als Augustin nicht nur auf den Sündenfall, sondern auf das in der nach wie vor guten Schöpfung auffindbare Naturrecht (lex naturalis) zurück. Dabei formulierte er eine an Aristoteles angelehnte natürliche Theologie: Da der Kosmos auf seinen Schöpfer als erste Ursache (prima causa) hingeordnet sei, könne schon die Vernunft, nicht erst der Glaube das Endziel aller Dinge erkennen. Demnach hat keine innerweltliche Politik ihr letztes Ziel in sich selbst, sondern ist Vorstufe zum transzendenten Ziel der Erlösung (Summa theologica). Aber die Kirche übt in diesem Staatsentwurf keine direkte Weltherrschaft aus, sondern leitet die Politik nur zum Erkennen der ihr eigenen Zwecke an. Dem Staat fällt dabei die Aufgabe des Gemeinwohls (bonum communis) und der Erhaltung des äußeren Friedens zu (De regimine principum). Der übernatürliche Glaube an Jesus Christus ergänzt und überhöht die natürliche Vernunfterkenntnis und liefert Richtlinien einer unveränderlichen Heilsordnung (ordo salutis), die verschiedene Staatsformen zulassen kann.

Protestantische Staatslehren

Martin Luther betonte wie Augustin die Unterscheidung der Bereiche von Gott und Welt. Er sah Kirche und Staat als zwei „Regimente“ Gottes mit verschiedenen Aufgaben an: Die Kirche predige und teile Sündenvergebung aus ohne weltliche Macht, der Staat wehre dem Bösen, notfalls mit Gewalt. Beide dämmen damit die Herrschaft des Bösen auf Erden ein bis zur Ankunft der unmittelbaren Gottesherrschaft, sind selbst als Teil der Welt aber auch vom Bösen durchdrungen.

Für die Freikirchen war die Trennung von Kirche und Staat ein großes Anliegen. Der Baptist Thomas Helwys veröffentlichte 1612 das Buch A Short Declaration of the Mystery of Iniquity und forderte darin für jeden Menschen Religionsfreiheit.

Weil die Landesfürsten die Reformation durchführten und die Konfession ihrer Untertanen bestimmten (cuius regio, eius religio), entstand in den protestantischen Ländern eine neue enge Allianz von Thron und Altar. Das konservative Luthertum legitimierte alle Obrigkeit als autoritäre Setzung Gottes (Römerbrief 13, 1–4) und definierte sie nicht als Abbild der Christusherrschaft, sondern als „Schöpfungsordnung“, also naturnotwendige Struktur. So traf eine kritische Begrenzung oder gar Demokratisierung der Staatsmacht stets auf den Widerstand der lutherisch-orthodoxen Landeskirchen. Ihre Theologie legitimierte auch nach der Aufklärung und Französischen Revolution weiterhin Monarchie und Feudalismus, stützte den Klassenstaat und prägte den christlichen „Untertanengehorsam“.

Typischer Vertreter dafür war der Staats- und Kirchenrechtler Friedrich Julius Stahl (1802–1861). Seine Philosophie des Rechts (Heidelberg 1830–37) sah Autonomie und Volkssouveränität als Gegensatz zum „christlichen Staat“: Nur dieser werde eine göttliche Ordnung anerkennen, die konstitutionelle Monarchie könne dies am ehesten gewährleisten. Diese müsse allerdings das Volk verfassungsgemäß repräsentieren und gewisse Freiheitsrechte garantieren. So versuchte Stahl liberale Ideen aufzugreifen und in seinen Reformkonservatismus einzubinden. Dazu gründete und führte er in der Epoche der Restauration von 1848 bis 1858 die Konservative Partei Preußens und bestimmte ihr Programm.

Pietismus und Aufklärung dagegen verlegten das Glaubensbekenntnis in die Privatsphäre. Die christliche Sozialethik beschränkte sich weithin auf „Innere Mission“ und Diakonie, wirkte also auch im Bereich liberaler Theologie kaum als kritisches Korrektiv der Staatspolitik.

Karl Barths Römerbriefkommentar 1919 stellt nach dem Ersten Weltkrieg heraus, dass Gottes unverfügbares Reich alle Staatsautorität radikal in Frage stelle. Der Staat, den Gott „anordnet“ (Röm 13,1), sei nie identisch mit Machthabern und Staatssystemen, sondern ihre ständige „Krise“, die ihnen jede eigenmächtige Legitimation entziehe. Staatssysteme könnten weder reformiert noch revolutioniert, sondern nur mit dem Tun des Guten konfrontiert werden, das sich der immanenten Logik des Gehorchens und Widerstrebens entzieht.

Die von Barth formulierte Barmer Erklärung proklamierte 1934 gegen die lutherische Zwei-Reiche-Lehre die „Königsherrschaft Jesu Christi“ über alle Bereiche der Welt. Von da aus bestimmt sie den Staatszweck (These V):

„Der Staat hat die Aufgabe, in der noch nicht erlösten Welt unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden zu sorgen.“

Diese theologisch begründete Verpflichtung auf Rechtsstaatlichkeit und Friedenspolitik widersprach dem totalitären Staatsmodell des Faschismus. In Rechtfertigung und Recht (1938) leitete Barth aus der positiven Beziehung zwischen Gottes unbedingter Gnade (Christusherrschaft) und Menschenrechten, die den Staat binden, das kirchliche Widerstandsrecht gegen den totalen Staat ab. 1963 ergänzte er die Barmer These V als Widerspruch zu den Massenvernichtungsmitteln mit dem Zusatz:

„Der Staat hat die Aufgabe, in der noch nicht erlösten Welt, in der auch die Kirche steht, nach menschlichem Ermessen für Recht und Frieden zu sorgen – notfalls unter Androhung und Ausübung von Gewalt.“

Die Demokratiedenkschrift der EKD von 1985 wollte Lehren aus dem Versagen des Protestantismus gegenüber dem NS-Staat ziehen und erkannte den sozialen und liberalen Rechtsstaat nun auch offiziell an. Der Staat solle die „Auswirkungen der Fehlsamkeit des Menschen in Grenzen halten“ (konservatives Motiv). Zugleich stellte sie aber fest (Reformmotiv):

„Im Lichte der kommenden Gerechtigkeit Gottes ist jede menschliche Rechts- und Staatsordnung vorläufig und verbesserungsbedürftig.“

Thron und Altar

„Thron und Altar“ war eine auf die sakrale Wurzel der Monarchie verweisende Formel der französischen Geistlichkeit des Ancien Régime (»le trône et l'autel«[1]). Im Preußen der Restauration wurde sie zur Losung eines den Staat stützenden antirevolutionären Denkens erhoben. Die Formel wandelte sich seit den 1830er-Jahren (Heinrich Heine) zum polemischen Schlagwort des Liberalismus und Sozialismus gegen das den monarchischen Obrigkeitsstaat charakterisierende Bündnis von Monarchie und Staatskirche.

Juristisches

Staat und Religionsgemeinschaften haben oft versucht, durch Rechtsakte (z. B. Verträge) Rechte und Pflichten untereinander zu regeln. Dieses Rechtsgebiet nennt man Staatskirchenrecht oder Religionsverfassungsrecht. Es ist der Teil des staatlichen Verfassungsrechts, der die Beziehungen des Staates zu den Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften regelt.

Ein Beispiel ist ein 1789 beschlossenes Dekret der französischen Nationalversammlung („Le décret des biens du clergé mis à la disposition de la Nation est un décret pris le 2 novembre 1789“), das u. a. die Verstaatlichung der Kirchengüter und die Bezahlung der Priester als Staatsbeamte regelte.[2]

Siehe auch

Literatur

- Hans Barion u. a.: Kirche und Staat. In: Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Band 3 (1959). 3. Auflage, Sp. 1327–1339.

- Robert M. Grant, Peter Moraw u. a.: Kirche und Staat. In: Theologische Realenzyklopädie. Band 18 (1989), S. 354–405.

- Albrecht Hartel: Getrennte Wege. Maßnahmen zur Trennung von Staat und Religion. Norderstedt 2011, ISBN 978-3-8423-3685-8.

- Reinhold Zippelius: Staat und Kirche. Eine Geschichte von der Antike bis zur Gegenwart. 2. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen 2009, ISBN 978-3-16-150016-9.

Weblinks

- Institut für vergleichende Staat-Kirche-Forschung Berlin

- Konstantinische Wende und das Verhältnis von Kirche und Staat (PDF; 97 kB)

- Schoolwork: Staat und Kirche, Bürger und Christ, Probleme und Privilegien – in der jüngsten Vergangenheit und heute in Europa

Einzelnachweise

- ↑ https://www.etudier.com/dissertations/Le-Trône-Et-l'Autel-1815/99778.html

- ↑ Paul Fabianek: Folgen der Säkularisierung für die Klöster im Rheinland: Am Beispiel der Klöster Schwarzenbroich und Kornelimünster. Verlag BoD, 2012, ISBN 978-3-8482-1795-3, S. 6 und Anlage (Le décret des biens du clergé mis à la disposition de la Nation von 1789).