Modelleisenbahn

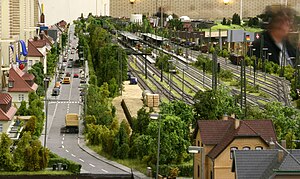

Eine Modelleisenbahn ist die verkleinerte (Maßstab kleiner als Eins) Nachbildung von Teilen einer „großen“ Eisenbahn. Dabei werden bevorzugte Maßstäbe angewendet. Mit fortschreitender Verkleinerung handelt es sich um eine Gartenbahn, um eine einen oder mehrere Räume füllende Modelleisenbahn, um eine Bahn im Tischformat und um eine Bahn im Koffer[1]. Nachgebildet werden außer den Gleisen und Fahrzeugen oft auch Gebäude (z. B. Bahnhofsgebäude), Personen, andere Fahrzeuge (z. B. Autos) und Landschaften.

Typisch ist, dass die Lokomotiven durch einen eingebauten Antrieb selbst fahren können. Die Steuerung erfolgt manuell, halbautomatisch über ein Bedienpult oder vollautomatisch (Relais, Elektronik, Computer).

Allgemeiner Überblick

Das Größenverhältnis zwischen Modell und Vorbild (beispielsweise 1:87) wird als Maßstab bezeichnet, wobei gängigen Maßstäben jeweils ein Buchstabenkürzel Buchstaben-/Ziffernkürzel zugeordnet wird (Z, N, TT, H0, 0 etc.; Reihenfolge gemäß fortschreitender Verkleinerung).

Für Kinder angebotene Modelleisenbahnen ähneln einer „großen“ Eisenbahn weniger als die für Erwachsene gedachten. Von Letzteren, die auf eine relativ hohe Detailtreue gegenüber „großen“ Eisenbahnen achten und diese oft durch intensiven Eigenbau erhöhen, bezeichnen sich selbst als Modelleisenbahner und auch nur ihre Modelle als Modelleisenbahnen, während jene robusten Modelle für Kinder als Spielzeugeisenbahnen gelten.

Modelleisenbahner

Modelleisenbahner sind keine homogene Gruppe. Während viele den Schwerpunkt auf den Betrieb ihrer Modellbahnen legen, widmen sich andere nur dem Sammeln von Lokomotiven, Waggons oder Zubehör (die oft auch nur die Eisenbahngeschichte eines bestimmten Zeitraumes (Epoche) nachbilden oder auch nur von einem bestimmten Hersteller stammen) oder nur dem Umbau und/oder Selbstbau von Fahrzeugen. Auch die Ansprüche daran, wie weit ihre Anlagen und Fahrzeuge ein Vorbild nachbilden, unterscheiden sich vielfach deutlich.

Aufgrund der Komplexität und Ausdehnung des Gesamtsystems Eisenbahn wird bei der Nachbildung im Modell meist eine thematische Eingrenzung vorgenommen. Häufig ist das Thema eine Eisenbahngesellschaft, eine Eisenbahnstrecke, ein Bahnhof, eine Betriebsstelle, eine bestimmte Epoche, eine bestimmte Landschaft oder mehrere dieser Kriterien – bis hin zur Spezialisierung auf „Bahnhof xx im Jahre yy“ mit Lokomotiven und Wagen in der dem Vorbild entsprechenden Anzahl. Die typische „Spielbahn“ beschränkt sich dagegen gar nicht oder nur sehr grob – typisch ist so etwas wie „deutschsprachiger Teil Europas von 1950 bis heute“. Ebenfalls kann sich die Nachbildung auf die möglichst originaltreue Darstellung von Gebäuden, Gleisanlagen und/oder Fahrzeugen (z. B. als Diorama) beziehen, oder es kann der Schwerpunkt auf die Darstellung eines typischen Betriebsablaufs gelegt werden, etwa indem man einen Bahnhof nachbaut, wie es ihn gegeben haben könnte (der also kein reales Vorbild haben muss, aber den Bauvorschriften und anderen Vorgaben entspricht).

Die Lokomotiven, Wagen, Gleise, Gebäude, Personen, Autos, Bäume, Landschaft, Steuerung u. a. werden von kommerziellen Herstellern angeboten, von Modelleisenbahnern teilweise auch selbst gefertigt oder verändert und von ihnen in der Regel zu einer Modelleisenbahnanlage zusammengestellt und -gebaut. Es gibt aber auch Angebote für mehr oder weniger fertige Anlagen.

Der Sammlerwert der heutigen Modelleisenbahngegenstände steigt aufgrund hoher Auflagen, sinkender Sammlerzahlen und einer vielfach sehr guten Verfügbarkeit (zum Beispiel über Internetauktionshäuser) jedoch kaum noch. Wenige, vorwiegend ältere, wenig verbreitete Objekte und Bahnen in überdurchschnittlich gutem oder originalgetreu restauriertem Zustand erzielen jedoch immer noch hohe Preise.

Der Umbau oder Selbstbau von Modelleisenbahnloks, Waggons oder Zubehör hat weltweit an Stellenwert verloren, vorwiegend wegen des sehr großen Angebots an industriell hergestellten Produkten, aber auch infolge von Änderungen in der Berufsausübung, weg von den handwerklichen Berufen (Feinmechaniker, Elektroniker, …), hin zu Büro-Berufen. Hingegen sind der private Anlagenbau und der in Modelleisenbahnvereinen immer noch weit verbreitet.

Anlagenformen

Für ausgestaltete Modellbahnanlagen haben sich drei typische Formen etabliert, die mitunter auch kombiniert werden:

Bei den Anlagen unterscheidet man Anlagensysteme (komplette Anlagen auf einer oder mehreren Platten), die ein eigenständiges abgeschlossenes Thema nachbilden und autark ausgestellt und betrieben werden können, und Module mit genormten Schnittstellen oder Übergängen. Diese stellen einen begrenzten Teil oder Streckenabschnitt der Eisenbahn(-landschaft) dar. Sie können im Prinzip jederzeit frei miteinander verbunden werden. Besonders beliebt im Modulbau sind in den letzten Jahren Straßenbahn-Anlagen geworden.

- Die einfachste und bekannteste besteht aus einer rechteckigen (Holz-)Platte, an deren Rand ein ein- oder mehrgleisiges Gleisoval entlangführt. Dabei definieren die Kurvenradien die nötige Breite der Platte und die Länge der Züge, die in den (meist geraden) Bahnhof passen sollen, die Länge der Platte. Da die Größe dieser Anlagen auffallend oft etwa 200 × 80 cm beträgt, taucht dafür vereinzelt die Bezeichnung Türblattanlage auf. Die weitere Ausgestaltung (aus Platzgründen fast komplett im Inneren des Kreises) folgt dabei nicht selten einem einheitlichen, wenig vorbildgerechten, aber spieltauglichen Muster: vorne ein weiteres Bahnhofsgleis, dahinter das Empfangsgebäude eines Bahnhofs. An einer Seite ein Lokschuppen oder eine Drehscheibe, ein weiteres Gleis führt als Ladegleis einer Firma irgendwo in die Anlagenmitte. In einer oder beiden hinteren Ecken befindet sich ein Berg mit Tunnel; der Raum dazwischen ist mit Häusern oftmals nicht zusammenpassender Baustile gefüllt.

- Etwas seltener sind Anlagen, die in irgendeiner Form dem Wandverlauf im Raum folgen – also Anlagen in L-, U-, T-, E- oder noch komplexeren Formen. Dies ermöglicht oftmals selbst in verhältnismäßig engen Räumen auch die Unterbringung von Gegenden ohne Gebäude und – gerade in Wandecken – von sehr großen und dem Vorbild näheren Kurvenradien (eine realistische Kurve in H0 hätte einen Radius von mindestens 2 m). Zudem kann der Bahnhof komplett mit Stellwerken, einem oder mehreren Güterschuppen und vor allem langen Nutzlängen ausgestaltet werden, die ein Bahnbetriebswerk überhaupt erst rechtfertigen. Auch die Unterbringung eines zweiten Bahnhofs an einem anderen Raumende, um so realistischen Pendelverkehr oder Warentransporte nachzubilden, ist möglich. Dieser kann oft auch als Kopfbahnhof ausgebildet sein, wenn der Platz keine Kehrschleife dahinter zulässt oder die dabei nötigen Rangierbewegungen als zusätzlicher Spielspaß angesehen werden. Auch sind bei dieser Anlagenform sogenannte Schattenbahnhöfe verbreitet – einfache Abstellgruppen unter oder neben (dann auch als Fiddle-Yard bezeichnet) der Anlage, die über „den Weg ins Weite“ erreicht werden können, und so beim Betrieb mit sehr vielen Zügen verdeckte Abstellmöglichkeiten bieten.

Große Anlagen dieser Form sind oft in Segmente unterteilt, die voneinander getrennt werden können. Sie werden meist hintereinander erbaut, damit bereits Teile der Anlage befahren/bespielt werden können, ohne dass diese vollständig fertiggestellt sein muss. Auch bieten sie den Vorteil, zu Wartungs- oder anderen Arbeiten, bei denen man das Segment an im eingebauten Zustand schlecht erreichbaren Positionen bearbeiten muss (zum Beispiel Verkabeln an der Unterseite), herausnehmen zu können. Der Segmentbau vereint somit viele Vorteile von festem und Modulaufbau.

- Als Königsdisziplin der Modellbahn gelten modulare Anlagen. Hierbei werden zunächst nur relativ kleine, thematisch zusammenpassende Gruppen gebaut, die mit genormten Endstücken versehen sind und so beliebig miteinander verbunden werden können. Da diese Arten von Anlagen problemlos auf- und abgebaut werden können, ist der Platz ein wesentlich kleineres Problem. Bei solchen Anlagen kommt es nicht selten vor, dass komplette Bahnhöfe nur leicht verkürzt gebaut werden – manchmal mit Nutzlängen von 10 m und mehr. Zudem muss man beim Bau eines Moduls nicht jedes Thema, das man irgendwann einmal bauen will, auf einer Platte umsetzen und vorbildwidrig verdichten – man baut es eben auf ein anderes, unabhängiges Modul. Einer der bekanntesten überregionalen Vereine, die sich dem Modulbau verschrieben haben, ist der Freundeskreis Europäischer Modellbahner (FREMO).

Permanente Ausstellungsanlagen

Die zurzeit (Stand 2020) größte Modelleisenbahnanlage der Welt mit sehr detailreich und aufwendig gestalteten Landschaftsthemenbereichen ist das Miniatur-Wunderland in Hamburg. Die Anlage befindet sich in der Speicherstadt und ist eine Dauerausstellung über zwei Etagen mit mehr als 1040 Zügen. Die drittgrößte Modellbahnanlage, Loxx Miniatur Welten Berlin, befand sich in der Berliner City im Einkaufszentrum Alexa am Alexanderplatz. Diese schloss zum 31. August 2017 ihre Türen. Diese, ehemals drittgrößte digital gesteuerte H0-Modellbahnanlage der Welt; wurde im September 2017 abgebaut; seit Frühjahr 2018 in das Leeraner Miniaturland integriert.[2] Weitere Anlagen sind z. B. der mehr als 700 m² große Deutschlandexpress in Gelsenkirchen und die Modellbundesbahn in Bad Driburg. Die ehemals größte Modelleisenbahnanlage der Welt, Northlandz, befindet sich in Flemington/USA. Ihren „Titel“ verlor die Anlage im Juli 2005, als der im Jahr 2004 begonnene Abschnitt Skandinavien des Miniatur-Wunderlandes fertiggestellt wurde.

Eisenbahnbetriebsfelder

Eine Besonderheit stellen Modellbahnanlagen zu Lehr- und Forschungszwecken dar. Diese sogenannten Eisenbahnbetriebsfelder dienen der Forschung und Lehre von Abläufen im Eisenbahnbetrieb, insbesondere der Zugsicherung. Hierfür besitzen sie eine vorbildgerechte Signalisierung und Steuerung. Teilweise erfolgt die Steuerung über echte Stellwerkstechnik in Originalgröße. Die Modellbahn wird nur als Anzeigemedium verwendet, um die Bewegung der Züge zwischen den Betriebsstellen zu visualisieren. Dazu wird versucht, das Fahrverhalten der Züge den realen Vorbildern anzugleichen. Um die vorhandenen Streckenlängen optimal ausnutzen zu können, wird die Geschwindigkeit der Fahrzeuge über den Modellmaßstab hinaus reduziert. So ist es üblich, im Maßstab 1:87 (H0) einen Geschwindigkeitsmaßstab von 1:100 bis 1:250 zu fahren. Auf eine Landschaftsgestaltung wird dagegen meist verzichtet.

Die älteste dieser Anlagen befand sich seit der Mitte der 1930er Jahre in den Räumlichkeiten der damaligen TH Darmstadt. Sie ist inzwischen im Eisenbahnbetriebsfeld Darmstadt aufgegangen.

Eine unvollständige Liste der Anlagen dieser Art:

| Staat | Institution(en) | Name des Betriebsfelds | Modellmaßstab | Längen- maßstab |

simulierte Strecke | Gleis- länge |

Eröff- nung |

Besonderes | Quelle(n) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Deutschland | TU Dresden | „Eisenbahnbetriebslabor (EBL)“ | 1:87 (Nenngröße H0) | 1:200 | 106 km | 1300 m | 1963 | [3][4] | |

| Deutschland | Fachschule Gotha | „Eisenbahnbetriebsfeld Gotha“ | 1:87 (Nenngröße H0) | 1:200 | 80 km | 400 m | 1966 | [5] | |

| Deutschland | TU Darmstadt, Deutsche Bahn und AKA Bahn e.V. | „Eisenbahnbetriebsfeld Darmstadt (EBD)“ | 1:87 (Nenngröße H0) | 1:250 | 112 km | 1000 m | 2006 | [6][7] | |

| Deutschland | RWTH Aachen | „Eisenbahntechnische Lehr- und Versuchsanlage (ELVA)“ | 1:87 (Nenngröße H0) | 1:200 | 100 km | 1200 m | [8][9] | ||

| Deutschland | TU Berlin | „Eisenbahn-Betriebs- und Experimentierfeld Berlin (EBuEf)“ | 1:87 (Nenngröße H0) | 1:250 | 28,6 km | 270 m | 1962 | [10] | |

| Deutschland | Industrieschule Chemnitz | 1:87 (Nenngröße H0) | keine originale Leit- und Sicherungstechnik | [11] | |||||

| Deutschland | TU Cottbus | 1:120 (Nenngröße TT) | mit Landschaftsgestaltung | [12] | |||||

| Deutschland | Universität Hannover | ||||||||

| Deutschland | Jade Hochschule in Oldenburg | [13] | |||||||

| Deutschland | Deutsche Bahn | Lehrstellwerk Magdeburg | 1:87 (Nenngröße H0) | 2015 | [14] | ||||

| Schweiz | ETH Zürich | „Eisenbahnbetriebslabor (EBL)“ | 600 m | 1955 | |||||

| Schweiz | SBB-Ausbildungszentrum Loewenberg bei Murten | 1:87 (Nenngröße H0) | 900 m | 1983 | |||||

| Russland | Staatliche Universität für Eisenbahnwesen Omsk |

Ausgestaltung

Die einfachste Form der Ausgestaltung einer Modellbahn ist die sogenannte Gleiswüste – auf der nackten Holzplatte befinden sich ausschließlich Gleise, aber keinerlei Landschaft. Die nächste Stufe sind Landschaftserhebungen – die Landschaft ist niemals wirklich bretteben. Nun folgt eine feinere Ausgestaltung: Einschottern der Gleise (bei einer mehrgleisigen Strecke ist der Raum zwischen den Gleisen komplett geschottert), Hinzufügen von Straßen, Häusern und Grünflächen. Abschließend kann man das Ganze noch mit Autos und Lampen, Personen, mit Mülltonnen, einzelnen Pflanzen und Vielem mehr dekorieren. Dabei empfiehlt es sich, Kunststoffmodelle mit Farben nachzubehandeln, um den Plastikglanz loszuwerden.

In den letzten Jahren machte es die immer kleiner werdende Elektronik möglich, auch das Zubehör immer aufwendiger zu gestalten und zu steuern. Früher bewegten sich lediglich Seilbahnen, Mühlräder und Bahnschranken. Auf einer modernen Anlage fahren heute Busse, LKWs und auch PKWs, rauchen Schornsteine und blinken Ampeln. Es fallen Bäume unter der bewegten Axt von Holzfällern usw. Immer mehr wird möglich, was aber auch für das Zubehör immer größeren Aufwand und Kosten bedeutet.

Eine Spielanlage wird einfacher ausgestaltet, etwa mit Häusern aus Lego-Steinen oder eine Ritterburg, eine/n Mühle/Hafen oder ein Parkhaus für Spielzeugautos.

Modellbahnmaßstäbe

Modellbahnen gibt es in einer Reihe von Verkleinerungs-Maßstäben, wobei zwischen 1:22,5 und 1:220 gängig sind. Der mit Abstand gängigste Maßstab ist weltweit 1:87 bzw. die Nenngröße H0. Daneben haben im deutschsprachigen Raum noch (Reihenfolge in abnehmendem Verbreitungsumfang) die Nenngröße N (1:160), Nenngröße TT (1:120), Nenngröße IIm (1:22,5, Gartenbahn), Nenngröße Z (1:220) und Nenngröße 1 (1:32) größere Marktanteile. Außerdem gibt es noch die Nenngröße 0 (1:43,5 bzw. 1:45) und Nenngröße S (1:64).

Epochen

Zur epochegerechten, geschichtlich einheitlichen Darstellung auf einer Anlage ist die Geschichte der Eisenbahn in Deutschland und anderen Teilen Europas in verschiedene Zeitabschnitte, Epochen, gegliedert worden. Der ICE ist im Regelbetrieb der Eisenbahngesellschaften nicht gleichzeitig mit einem Krokodil oder einer Personenzugdampflokomotive einer Nebenbahn unterwegs. Im Zuge der Bahnentwicklung hat es jedoch immer wieder bedeutende Stichtage gegeben, nach denen binnen relativ kurzer Zeit eine Änderung durchgeführt wurde – allen voran natürlich die Gründung und Umbenennung von Bahngesellschaften. Um die zeitliche Zuordnung des Materials zu erleichtern, werden diese deshalb den Epochen zugeordnet, und teilweise auch noch engere Perioden innerhalb dieser Epochen angegeben. So stellt zum Beispiel in Deutschland eine Lok der Epoche II a den Zustand der Lokbaureihe zwischen 1920 und 1925 dar – typischerweise bedeutet dies das Zusammentreffen neuerer Beschriftungen der Deutschen Reichsbahn mit älteren Lackierungen der Länderbahnzeit. Von Modellbahnern werden diese oft als eines der einfachsten Mittel der zeitlichen Abgrenzung ihrer Sammlung genutzt. Es gibt verschiedene Systeme der Epocheneinteilung. Das bekannteste mit fünf Epochen wurde um 1971 vom Eisenbahnhistoriker G. Barthel angeregt und verbandsintern normiert. Dennoch gibt es bis heute immer wieder strittige Auslegungen, etwa wenn binnen relativ kurzer Zeit mehrere punktuelle Umstellungen erfolgten (z. B. Mitte der 1950er Jahre die Abschaffung der dritten Klasse, die Einführung des dritten Spitzenlichts an Loks und die Verkleinerung der Windleitbleche).

Antrieb

Die ersten Modelle für den Spielzeugmarkt waren robust gebaut und wurden von einem aufziehbaren Federwerk (Uhrwerk) angetrieben und waren demzufolge nur beschränkt steuerbar. Die automatische mechanische Steuerung der Lokomotiven beschränkte sich maximal auf Langsamfahren (Langsamfahr-Gleis-Abschnitt), Stoppen (Stopp--Gleis-Abschnitt) und Fahrtrichtungswechsel (Umschalt-Gleis-Abschnitt) geeignet.

Lokomotiven in meistens größerem Maßstab wurden von einer Dampfmaschine (Echtdampf) angetrieben.

Die Gleise für die Uhrwerkbahnen waren aus Metall, bei denen linke und rechte Schiene nicht elektrisch voneinander isoliert waren. Bei den ersten elektrisch angetriebenen Lokomotiven mit Mittelschiene (s. unten stehende Abbildung mit 1 Weiche und 4 Gleisen) störte das noch nicht. Es musste nur die zugefügte, stromführende Schiene von den jetzt ebenfalls stromführenden Außenschienen isoliert werden. Die Stromzuführung über den Mittelleiter entspricht der über eine Oberleitung oder über eine seitliche Stromschiene bei der "großen" Eisenbahn.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Ansprüche an Miniaturisierung und Modelltreue größer: Wandel von der Spiel- zur Modelleisenbahn. Die Mittelschiene wurde jetzt als störend empfunden. Sie wurde zuerst (etwa 1955 von Märklin) von optisch unauffälligeren Punktkontakten zu einem versteckten Mittelleiter in Schwellenmitte ersetzt (s. unten stehende Abbildung mit 1 Weiche und 4 Gleisen), bevor sie von den meisten Herstellern aufgegeben wurde.

Da die inzwischen aus Holz und bald ausschließlich aus Kunststoff bestehenden Schwellen auch die elektrische Isolation zwischen den beiden Fahrschienen ermöglichte, wurde zum optisch vorbildnäherem Zweischienensystem übergegangen. Dem Vorbild entspricht aber nicht, dass die Fahrschienen unterschiedliche elektrische Polarität haben. Das wirkt sich auf die Weichen aus, deren Herzstück im Modell nicht aus Metall sein darf. Zudem ist eine Gleisschleife nicht ohne besondere Maßnahme befahrbar. Das Zweischienensystem ist international genormt (NMRA und NEM) und wird heute von allen Herstellern außer Märklin benutzt.

Elektrisch angetriebene Modelleisenbahn, ihre Stromversorgung und Steuerung

Elektrische Modelleisenbahnanlagen können grundsätzlich manuell oder automatisch gesteuert werden; beides ist in „klassischer“ Form „analog“ oder auch mit „Digitaltechnik“ möglich. Zudem gibt es noch die Möglichkeit der halbautomatischen Steuerung, bei der der Modellbahner die Befehle manuell eingibt, aber von einer Automatik unterstützt wird, beispielsweise für Weichenstraßen oder bei vorbildgerecht langsamem Bremsen.

Entgegen verbreiteter Ansicht gibt bzw. gab es jede Kombination zwischen Mittelleiter- und Zweischienensystem einerseits und Gleich- und Wechselspannung andererseits, z. B. Märklin Spur 1 (Zwei-Schienen-Wechselspannung) und Trix-Express (Mittelleiter-Gleichspannung). Dennoch wird vielfach fälschlich Gleichstrom/-spannung mit Zweileitersystem, Wechselstrom/-spannung mit Mittelleitersystem gleichgesetzt.

Bis zum Zweiten Weltkrieg war zumindest in Deutschland die Stromversorgung der Haushalte uneinheitlich, d. h. teils Wechsel-, teils Gleichspannung in jeweils unterschiedlicher Höhe. Auch die Entwicklung elektrischer Motoren war noch nicht weit gediehen. Es wurden noch überwiegend Feldwicklungs- oder Allstrommotoren verwendet. Die Spannung für Modelleisenbahn-Motoren war auch damals schon etwa 20 V. Heute werden meistens 16 V, insbesondere aber galvanische Trennung vom Stromversorgungsnetz verwendet, so dass das Berühren der Gleise noch weniger gefährlich ist. Märklin begann mit Wechselstrommotoren und ist bis heute dabei geblieben, um mit dem früheren Produkten kompatibel zu sein. Seit dem Zweiten Weltkrieg entwickelte Systeme (z. B. Fleischmann) benutzen Gleichspannung, da bereits Gleichrichter und haltbare Permanentmagnete verfügbar waren und so das bei Märklin notwendige Fahrtrichtungs-Umschaltrelais in den Modelllokomotiven eingespart werden konnte. Bei Gleichstrom-Antrieb lässt sich die Fahrtrichtung auf einfache Weise durch Umpolen umkehren.

In dieser Zeit gab es auch schon einige, bereits sogenannte Mehrzugsteuerungssysteme, dessen bedeutendstes Trix-EMS[15] war. Sie waren die Vorgänger der seit ca. 1985 erhältlichen und mit dem Zusatz digital bezeichneten digitalen Mehrzugsteuersysteme.[16] Beiden ist die Überlagerung (Modulation) der Versorgungsspannung durch eine hochfrequente (damals 9 kHz sinusförmige, heute 2,5 kHz rechteckförmige) Steuer-Wechselspannung.

Mit den heutigen Mehrzugsystemen kann jeweils eine große Zahl von Fahrzeugen gleichzeitig gesteuert werden, wobei die gesamte Gleisanlage in nur einem Stromkreis liegt. In der modulierten Steuerspannung sind die Adresse jedes Fahrzeugs und die jeweils zugehörenden Fahrkommandos enthalten. Jedes Fahrzeug enthält einen Decoder, so dass es nur auf die für es gedachten Kommandos reagiert. Nachdem es zunächst diverse Kommunikationsprotokolle für diese Systeme gab, haben sich heute vor allem die von Märklin verwendeten (Motorola, mfx) und das nach NMRA genormte DCC-System etabliert. Speziell bei der Baugröße N ist auch das SelecTRIX-Protokoll verbreitet.

Weichen

Bei älteren Modelleisenbahnen waren die Weichenzungen nicht einzeln schwenkbar, wie das bei der „großen“ Eisenbahn schon lange Standard ist (s. nebenstehende Abbildung, rechte Weiche). Man verzichtete wegen geringeren Kosten und größerer Robustheit auf Originaltreue und schwenkte die Zungen als Einheit in nur einem Drehgelenk. Bei Blecheisenbahnen mit Uhrwerkantrieb gab es eine Variante mit in Längsrichtung etwa mittig schwenkbarer Zungeneinheit (s. nebenstehende Abbildung, linke Weiche). Die Zungenspitzen wurden originalgetreu wechselnd an eine der Außenschienen angelegt. Dort, wo standardmäßig das Weichennherz ist, wurden die Zungenenden wechselnd fluchtend vor eine der abgehenden Innenschiene geschwenkt. Bei den elektrischen Modelleisenbahnen der Nenngröße TT gab es diesen Weichentyp auch. Bei TT gab es auch eine Variante mit Drehgelenk am Ende der Zungeneinheit, d. h. vor dem – jetzt vorhandenen – Weichenherz.[17] Die jeweils zu befahrende Zunge war dort in der zugehörigen Schwenklage mit der abgehenden Schiene exakt (die andere Zunge mit ihrer abgehenden Schiene annähernd fluchtend, so dass die umgekehrten Fahrt mit Aufschneiden der Weiche auch möglich war). Die als Einheit drehbaren Zungen dieser Weichen-Variante wurden bei elektrischen Modelleisenbahnen gegeneinander elektrisch isoliert. Die jeweige Zunge wurde stromführend durch Anlegen ihrer Spitze an ihre Schiene im zweischienigen Elektrosystem.

Moderne Modelleisenbahn-Weichen unterscheiden sich im Prinzip nicht von den Standard-Weichen in „großen“ Eisenbahnen. Unterschiede in der Ausführung ergeben sich daraus, dass die Länge in Gleisrichtung stärker als die Spurweite verkleinert wird. So wie in oft verkürzten Fahrzeugen und immer verkleinerten Kurvenradien macht sich das auch in gedrungener Bauweise der Weichen bemerkbar mit der Folge, dass ausschließlich Gelenkzungen und keine Federzungen verwendet werden.[18]

Bei den elektrischen Modelleisenbahnen mit heute meistens unterschiedlicher elektrischer Polarität in den beiden Schienen (s. Zweischienensystem und oben stehende Abbildung Zweileitergleis) kommt hinzu, dass das Herzstück aus elektrisch isolierendem Material bestehen muss. Ausnahme sind sogenannte polarisierte Herzstücke. Damit die Stromaufnahme durch jedes daüber rollende metallische Rad nicht unterbrochen wird (größere Sicherheit, dass eine langsam fahrende Lok nicht stehen bleibt), sind sie wie das übrige Gleis auch stromführend und bestehen auch aus Metall. Sie sind nur mittels schmaler isolierender Schlitze von den anschließenden Schienen/Zungen getrennt. Beim Umstellen der Weiche wird die Polarität am Herzstück ebenfalls umgestellt, zur Fahrtrichtung passend gemacht. Nachteil ist, dass beim stumpfen Befahren aus dem nicht eingestellten Gleisanschluss elektrischer Kurzschluss entsteht, woraufhin die Lok stehen bleibt. Deren Antriebsmotor wird dabei nicht geschädigt. Der Kurzschluss wird vom über einen solchen schmalen Schlitz rollenden metallischen Rad (oder einen Schienen-Schleifkontakt) verursacht.

Viele Modelleisenbahn-Weichen verfügen über eine sogenannte Stopp-Funktion. Damit ist gemeint, dass die am Weichenanfang an den Außenschienen anliegende Fahr-Spannung ans abführende Gleis, für das die Weiche nicht eingestellt ist, nicht übergeben wird. Auf diese Weise wird erreicht, dass bei der traditionellen, heute sogenannten analogen Betriebssteuerung (moderner Gegensatz: digitale Betriebssteuerung) einer Modellbahnanlage z. B. eine Lok auf ein Nebengleis gefahren werden kann, diese dort aber abgestellt bleibt und den Betrieb auf dem Hauptgleis nicht stört, nachdem die Weiche zurückgestellt wurde.

Beim älteren Dreischienensystem hatte nur die Mittelschiene andere Polarität. Diese wurde in der Weiche beim Kreuzen mit einer Außenschiene (beide hatten die andere Polarität: s. Dreischienensystem) bzw. mit der entsprechenden Weichenzunge unterbrochen. Die Mittelschienenenden lagen höher als die zu kreuzende Schiene bzw. Zunge, sodass ein ausreichend langer Schleifkontakt an der Lok Kontakt behielt, ohne letztere zu berühren.

Geschichte der Modelleisenbahn (Schwerpunkt Deutschland)

Als Beginn der Modelleisenbahn-Geschichte kann das Jahr 1784 angesehen werden. Der englische Ingenieur William Murdock baute in diesem Jahr ein Versuchsmodell eines gleislosen Dampfwagens. Ein wesentlicher Unterschied zur Spielzeugeisenbahn ist sicher der Antrieb, wie der Versuch, die technische Seite der Modelle dem Vorbild anzunähern.

Das Mutterland England

Im Mutterland der Eisenbahn, in England, werden seit Beginn des 19. Jahrhunderts Modelle von Eisenbahnzügen gefertigt. Anfangs waren sie auch Werbemodelle für die Originale, was an die Automodelle der Nachkriegszeit erinnert. So erhielt Johann Wolfgang von Goethe 1829 von englischen Freunden ein Modell der Rocket „für seine Enkel“ (siehe Abb.). Dieses Modell ist heute in der Dauerausstellung des Goethe-Nationalmuseums ausgestellt.[19]

Ebenfalls im Jahr 1829 baut Diez Imbrechts eine betriebsfähige Modellbahn als Geschenk für den spanischen Königshof.

Im Jahr 1835, als der Adler erstmals auf der Strecke von Nürnberg nach Fürth verkehrt, und damit die Eisenbahn in Deutschland ihren bescheidenen Anfang nimmt, erscheinen auch ein farbiger Ausschneidebogen des Adlerzugs und passende Zinnfiguren. Fünf Jahre später, 1840, tauchen dann in Deutschland die ersten aus Blech hergestellten Eisenbahnnachbildungen auf.

Das erste Kind, das nachweisbar eine Modelleisenbahn besaß, war 1859 der kaiserliche Prinz Napoléon Eugène Louis Bonaparte.

1862 offeriert die Firma Myers in London dampfbetriebene Lokomotiven in ihrem Katalog, und 1869 findet sich die erste nachweisbare Anzeige auch in Deutschland. Die Firma Carogatti in Königsberg preist dort „… im Zimmer fahrende Lokomotiven mit oszillierendem Zylinder“ an.

Die erste elektrisch betriebene Eisenbahn tauchte 1882 auf (Planck), und bereits ein Jahr später wurde erstmals das Zweischienen-Zweileiter-System bei elektrischen Eisenbahnen angewendet. Modelle davor wurden ohne Schienen betrieben und werden daher als Bodenläufer bezeichnet. Daneben existiert die Bezeichnung Tröpfler, die sich auf frühe Echtdampf-Modelle bezieht, die eine Tröpfenspur auf dem Boden hinterließen.

Nürnberg

Das erste nachgewiesene Lok-Modell mit Uhrwerkantrieb stammt von 1886. Wohlgemerkt ist es das erste nachgewiesene Modell, denn technisch machbar wäre es schon ab ca. 1855 gewesen, als bereits erstmals andere Spielsachen mit Uhrwerkantrieb auftauchten. Ebenfalls 1886 bot der Spielwarenhersteller Bing aus Nürnberg die erste komplette Zuggarnitur mit Gleisen an.

1887 zog Schönner aus Nürnberg nach und präsentierte dampfbetriebene Modelle mit Lok, Wagen und Gleisen in mehreren Spurweiten (65 mm, ca. 1:22, 72 mm, 80 mm und 115 mm, ca. 1:12).[20]

1891 präsentierte der heute noch führende deutsche Modelleisenbahnhersteller Märklin auf der Leipziger Messe erstmals Eisenbahnmodelle, die noch auf eine Vorgängerfirma „Lutz“ zurückzuführen waren, deren Ausführungen Märklin übernommen hatte. Märklin ordnete als erster Hersteller die Spurweiten seines Programms: 0, 1, 2 und 3, Bezeichnungen, die heute noch Gültigkeit haben. Typisch für die ersten Märklin-Lok-Modelle war die „Storchenbein“ genannte Form: hierbei fanden sich die großen Antriebsräder auf der ersten Achse, die deutlich kleineren Laufräder auf der zweiten Achse entsprechend Achsfolge A1 (die häufigere Achsfolge 1A mit einem kleinen Radpaar auf der ersten Achse und den größeren Antriebsrädern auf der zweiten Achse wird heute manchmal auch fälschlich „Storchenbein“ genannt). 1895 war es ebenfalls Märklin, die erstmals Weichen und Eisenbahnzubehör (Gebäude, Signale, Tunnel) anboten.

Die erste ausgesprochene Modell-Lok nach deutschem Vorbild stellte Schönner im Jahr 1900 her. Im selben Jahr gab es erstmals das Dreischienengleis von Märklin (Mittelschiene zur Stromversorgung) und ein Jahr später, 1901, ebenfalls von Märklin eine mechanische sowie eine elektrische Fernbedienung für Weichen.

Daneben fanden sich im Jahr 1901 auch die ersten Diskussionen in Zeitschriften, die sich mit der Normung von Modellbahnen befassten. Sie mündeten wohl in das erste Handbuch der Modellbahn von Bassett-Lowkes, in dem der von Greenly entwickelte Normenvorschlag bekannt wurde, der sich wiederum an die Märklin-Norm von 1891 anlehnte und nach dem sich künftig die Hersteller richteten.

Die Spurweite 00, später H0 (H steht für „halb“, die Spurweite war gegenüber Spur Null halbiert), mit 16,5 mm Spurweite, hatte 1922 ihr Debüt. Erster Serienhersteller dieser Spurweite ist Bing in Nürnberg, die sie noch nicht unter dem Namen 00 (oder H0), sondern als Bing Tischbahn (Bing table top) zunächst 1922 als Uhrwerkbahn mit Blechböschungsgleis, ab 1924 auch mit elektrischem Antrieb, herausbrachten. Diese Bahn war aus dünnem lithografierten Blech gefertigt und noch als Spielzeug entwickelt. Obwohl Bing ein Nürnberger Unternehmen war, waren die Produkte stark auf den englischen Markt ausgerichtet.

Infolge der Weltwirtschaftskrise musste die Produktion der Bing-Tischbahn 1932 eingestellt werden. Die Formen und Werkzeuge wurden von Bub übernommen, die die Produktion in leicht veränderter Form beziehungsweise mit eigenen Produkten bis 1937 weiterführten.

Zuvor hatte Märklin eine mit Spur 00 bezeichnete Bahn im Programm, aber noch nicht mit der Spur 16,5 mm, sondern mit 26 mm (1908, Märklins Liliput-Bahn). Auch Bing und Bub hatten Bahnen in Spurweiten zwischen 20 und 28 mm (1912, Bing, Batterieantrieb), also kleiner als die Spur 0.

Als die Deutsche Reichsbahn 1935 mit großem Aufwand das Jubiläum 100 Jahre Eisenbahn in Deutschland feierte, wurde zunächst zur Leipziger Frühjahrsmesse die Spur-00-Bahn Trix Express mit einem Dreileiter-Bakelitgleis, das einen Zweizugbetrieb ermöglichte, vorgestellt und auf den Markt gebracht. Neu war auch der fernbedienbare Fahrtrichtungsumschalter in dieser Baugröße. Das Trix-Express-Programm war bereits als Modelleisenbahn konzipiert und wurde dank der großen Resonanz und Nachfrage schrittweise weiter ausgebaut und um neue Funktionen (zum Beispiel automatische Kupplungen, fernbedienbare Entkupplungsgleise, Lokomotiven mit Lichtwechsel und fernbedienbarer Kupplung, Signale mit Zugbeeinflussung) ergänzt. Die Lokomotiven waren nun aus Zinkdruckguss gefertigt, die Wagen weiterhin aus lithografiertem Blech. Märklin stellte sein 00-Programm zur Leipziger Herbstmesse 1935 vor und baute es ebenfalls im Wettbewerb mit Trix weiter aus.

Durch die Nürnberger Rassegesetze waren im Frühjahr 1938 der jüdische TRIX-Firmengründer, Stephan Bing, und seine Gesellschafter gezwungen, ihr Unternehmen zu verkaufen und ihr Heimatland Deutschland zu verlassen. Sie führten in England die Entwicklung der Trix-Express-Bahn unter dem Namen Trix Twin Railway fort. Die Produkte der deutschen und englischen Trix-Fertigung blieben trotzdem weiterhin kombinierbar. Das gleiche Schicksal ereilten viele andere jüdische Eigentümer von Eisenbahn- und Spielwarenfabriken, die meist in Nürnberg ansässig waren. Hierzu gehörten auch die Gründer von Doll & Co., die nach Boston in den Vereinigten Staaten auswanderten und sich nach dem Krieg ihre Aktienteile von Fleischmann, von denen sie 1938 übernommen worden waren, auszahlen ließen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg (Anfang der 1950er Jahre) wurde in Deutschland die Spur 00 als Spur H0 bezeichnet.

1927 führte der VDE für Spielzeug und Modelleisenbahnen eine Begrenzung der Betriebsspannung auf maximal 24 Volt ein. Die bis dahin üblichen Anschlussgeräte mit Lampenvorwiderständen durften ab diesem Zeitpunkt wegen des Stromschlagrisikos (Lebensgefahr) nicht mehr vertrieben und verwendet werden. Nun kamen Transformatoren mit galvanischer Trennung der Spulen und Überlastschalter zum Einsatz (bzw. rotierende Umformer in Haushalten mit Gleichstromnetz). Das entsprechende Symbol zur Kennzeichnung ist daher bis heute eine stilisierte Elektrolokomotive.

Es geht noch kleiner

Nach dem Zweiten Weltkrieg lief die Fertigung und die Auslieferung von Modellbahnen an die privaten Verkäufer durch die bekannten Firmen nur langsam wieder an. In dieser Zeit entwickelten einige kleine Firmen neuartige sehr kleine Bahnen, wie die Firma Staiger mit der Mignon-Bahn (10-mm-Spurweite) und die Firma Löhmann mit der Präzix-Bahn (13-mm-Spurweite). Diese Bahnen wurden nur wenige Jahre produziert, bewiesen aber die technische Möglichkeit, kleinere Nenngrößen zu bauen.

Auf der Hannovermesse 1949 präsentierte Rokal eine Bahn im Maßstab 1:120 mit 12-mm-Spurweite, die über einen längeren Zeitraum produziert wurde und zur Etablierung der TT-Bahn führte. In der DDR erlangte die Spur der Mitte – wie sie nach dem Erscheinen der Nenngröße N oft genannt wird – eine größere Bedeutung als in der Bundesrepublik Deutschland. So blieb die niederrheinische Firma Rokal (später Röwa) im Westen einziger Hersteller dieser Baugröße. Als diese 1974/75 Konkurs anmeldete, war das Ende dieser Spur im Westen besiegelt. Nicht so in der DDR, wo sie eine beliebte und weit verbreitete Nenngröße darstellte (Zeuke).

1952 stellte die Firma Fleischmann aus Nürnberg erstmals ihre H0-Bahn vor. Seitdem gehört Fleischmann zu den führenden Modelleisenbahnherstellern in Deutschland.

Die Firma Trix bot ab 1958 für einige Jahre unmotorisierte Rollmodelle im Maßstab 1:180 an.

1960 gelang es der Spielwarenfirma Arnold aus Nürnberg, eine zunächst mit 8-mm-Spurweite herausgebrachte Modellbahn im Maßstab 1:160 vorzustellen. Daraus wurde dann eine maßstabgerechtere Spurweite von 9 mm. Damit war die Nenngröße N der nächste Meilenstein im Sinne von: „Es geht noch kleiner“. Minitrix und Fleischmann Piccolo folgten wenige Jahre später. In der Nenngröße N waren Stromsystem und Kupplungen erstmals zwischen allen Herstellern vereinheitlicht. Der gemeinsame Einsatz von Fahrzeugen aller Hersteller ist ohne Umbauten möglich.

Zwölf Jahre später, 1972, setzte Märklin diese Marke auf 6,5-mm-Spurweite (Nenngröße Z) herab, die mit einem Maßstab von 1:220 bis 2008 die kleinste funktionsfähige, industriell gefertigte Modellbahn darstellte.

2008 stellt auf der Nürnberger Spielwarenmesse die kleine japanische Firma Eishindo eine Bahn im Maßstab 1:480 auf 3-mm-Spur vor, die bisher allerdings nur japanische Triebwagenzüge anbietet.[21]

Messen

Die weltweit wichtigste Messe für Modelleisenbahnen ist die Nürnberger Spielwarenmesse, auf der seit ihrem Bestehen die Neuheiten vorgestellt werden; jedoch ist eine Abnahme ihrer Bedeutung festzustellen. Die größte kommerzielle Messe dieses Sektors im deutschsprachigen Raum ist die jährlich stattfindende Intermodellbau in Dortmund. Daneben haben sich in den vergangenen Jahrzehnten mehrere regionale und lokale Ausstellungen und Verkaufsmessen entwickelt.

Echtdampf

Eine andere Entwicklungslinie im Modellbau stellen viele Nachbauten mit Echtdampf dar. Die Firma Märklin bot dazu kleine Einsätze für den Schornstein der H0-Lokomotiven an, die mit einem flüssigen Gemisch gefüllt wurden, das elektrisch erhitzt kleine Qualmwolken ausstößt. Das Modellfahrzeug wird manchmal sogar wie das Original mit einer Dampfmaschine betrieben. Dazu haben sich ab den 1980er Jahren gehäuft in Kontinentaleuropa Clubs zum Thema gegründet, nachdem es schon zuvor vorwiegend in England derartige Klubs gegeben hatte. An einigen Orten in Europa finden regelmäßige Schautreffen statt; Beispiele hierfür sind die Echtdampf-Stainz und das Echtdampf-Hallentreffen Karlsruhe (bis 2009 Echtdampf Sinsheim). Die Normgrößen bewegen sich dabei naturgemäß eher im Bereich der Gartenbahn, doch auch in den großen Nenngrößen, wie beispielsweise 0, I und IIm, gibt es Echtdampflokomotiven als Serien- wie als Kleinserienmodelle. In H0 und anderen kleinen Nenngrößen werden Echtdampflokomotiven nur vereinzelt angeboten.

Die Handhabung in geschlossenen Räumen war in der Vergangenheit nicht ganz unproblematisch, da beim Entgleisen nicht wie bei Elektrolokomotiven der Antrieb unterbrochen wird. Auslaufender und sich entzündender Spiritus hat wiederholt zu Bränden geführt. Die moderneren gasbeheizten Echtdampfmodelle gelten dagegen als betriebssicher.

Grenzen der Maßstäblichkeit und bewusste Unmaßstäblichkeit

Unter Maßstäblichkeit wird das Verhältnis zwischen den Maßen des Modells und des Vorbildes verstanden. Wenn dieses Verhältnis in möglichst vielen Abmessungen gleich ist, wird von einer “guten Maßstäblichkeit” gesprochen.

Die ersten Modellbahnartikel waren dem Vorbild nur grob angenähert, allerdings änderte sich dies recht schnell in Richtung maßstäblicher Nachbildungen – mit einigen Ausnahmen. Die Unmaßstäblichkeiten sind zum einen der Tatsache geschuldet, dass die Produktionsmethoden dem der jeweiligen Produktionszeit technisch und wirtschaftlich Machbaren angepasst sein müssen. Ein weiterer Grund ist die Physik, die sich nicht maßstäblich verändert, zum Beispiel beim Trägheitsverhalten.[22]

Aufgrund der teilweise extrem engen Kurvenradien (Modellradien von umgerechnet nur gut 20 m stehen Vorbildradien von engstens 180 m gegenüber) werden insbesondere Reisezugwagen bis heute in verschiedenen verkürzten Versionen angeboten. In Spur H0 gibt es hier Wagen im Längenmaßstab 1:110 (heute kaum noch angeboten), 1:100 (inzwischen meist als Einsteigermodelle), 1:93 (Märklin und Fleischmann) und unverkürzte Wagen, also 1:87. Bei Gebäudemodellen wird oftmals noch stärker verkleinert. Um mehr Häuser pro Fläche unterzubringen, sind Gebäude oft nur im Maßstab 1:120 gehalten; in der Höhe gibt es teilweise noch stärkere Verkürzungen: vor allem sehr hohe Bauwerke wie Windkraftanlagen sind nicht selten auf 1:200 und mehr verkürzt. In den letzten Jahren hat sich aber auch hier ein Trend zu zumindest in der Horizontalen maßstäblicheren Objekten entwickelt.

Auch das Rad-Schiene-System, das in vielen Baugrößen noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stammt, ist nicht maßstabsgetreu. Ein maßstäbliches Rad in H0 hätte eine Breite von rund 1,5 mm und einen Spurkranz von 0,3 mm Höhe. International hat sich für exakt maßstäbliche Fahrzeuge auf exakt maßstäblichen Gleissystemen die Bezeichnung Proto: (hier folgt die Zahl des Maßstabes, in H0 beispielsweise 87) durchgesetzt. Solche Räder gibt es durchaus zu kaufen, sie erfordern aber Anpassungen an den Weichen, die ebenfalls exakte 1:87-Maße aufweisen müssen.

Handelsübliche Gleissysteme werden in H0 mit den üblichen Rädern nach NEM mit 2,8 mm Breite und einem Spurkranz von bis zu 1,2 mm störungsfrei betrieben. Gerade Letzterer wird in der letzten Zeit jedoch immer öfter verkleinert (üblicherweise auf 0,68 mm, womit das Verhältnis zur Radbreite wieder stimmt), auch weil bei vielen Dampfloks der Radabstand zu klein ist – früher hat man stattdessen den Achsabstand vergrößert oder den Raddurchmesser verkleinert.

Viele dieser modellbahntypischen Kompromisse sind der Abwärtskompatibilität geschuldet, aber auch konservativen Kunden, die diese Abweichungen als betrieblich notwendig erachten. Wo genau die Grenzen des Machbaren oder gar des Sinnvollen liegen, ist schwer einzuschätzen – einige Modellbahner halten schon das heute Übliche für übertrieben und unnötig anfällig, andererseits gibt es Bastler, die etwa Echtdampfmodelle (siehe nächster Absatz) in Spur Z, also Maßstab 1:220 bauen. Die Tendenz der letzten Jahre (im Besonderen Mitte der 1980er bis Mitte der 2000er Jahre) geht weitgehend in Richtung exakter Maßstäblichkeit. Diese Entwicklung wird unter dem Schlagwort Finescale zusammengefasst.

Ähnlichkeitsgesetze

Die geometrische Ähnlichkeit (Maßstäblichkeit) zwischen Modell und Vorbild zieht keinesfalls die gleiche Ähnlichkeit[23] im übrigen mechanischen Verhalten der beiden Objekte nach sich.[24] Für die zeitliche Ähnlichkeit und für die Ähnlichkeit der Kräfte bestehen grundsätzlich andere Verhältnisse als bei der (vorgegebenen) geometrischen Ähnlichkeit. Was den Modelleisenbahner aber stört, sind i. d. R. gar nicht die Quantitäten dieser Unterschiede. Er wünscht sich vielmehr die Gleichheit (Ähnlichkeit 1:1). Ganz deutlich wird das im Bemühen, dass das zeitliche Verhalten möglichst gleich wie beim Vorbild sein soll. Der Modellzug soll nicht anders beschleunigen, fahren und bremsen als der “große” Zug. Das Wissen um die physikalischen Gesetze, im Besonderen davon, dass die Übertragungsgesetze in verschiedenen Belangen verschieden sind, mag er zur Kenntnis nehmen. Sein Wunsch nach 1:1-Verhalten in gewissen Fällen dominiert und ist zur Forderung an die Spielzeugindustrie geworden, diesen Gesetzen entgegenzuarbeiten. Dem ist diese inzwischen – insbesondere durch Anwendung der digitalen Fahrzeugsteuerung – weitestgehend nachgekommen.

Weitere Bahnmodelle

Neben den originalgetreuen Nachbildungen der Modelleisenbahnen steht bei anderen Nachbildungen die Nutzung im Vordergrund.

Siehe auch

- Maßstäbe der Modelleisenbahn

- virtuelle Modelleisenbahn – Simulation und Planung auf dem Computer

- Liste öffentlich zugänglicher Modelleisenbahnanlagen

- Modelleisenbahnverein

- Entwicklung der Modelleisenbahn in Europa – Ein Beitrag überwiegend zum technischen Produktionsfortschritt und dem geänderten Kaufverhalten der Kunden

Literatur

- Wolfgang Bahnert: Meine Technik, meine Modelle – Hochbauten für die Modelleisenbahn nach konkreten Vorbildern Bildverlag Böttger, Witzschdorf 2006, ISBN 978-3-937496-14-6.

- Manfred Hoße: Lexikon der Modelleisenbahn. Transpress, Stuttgart 2004, ISBN 3-613-71239-3. 352 Seiten.

- Uwe Lechner: Modellbahn Träume. Die schönsten Anlagen aus dem „Modelleisenbahner“. Transpress, 3. Aufl. 2002, ISBN 3-613-71117-6. 125 Seiten.

- Horst Meier: Das USA-Modellbahnbuch. Anlagen nach amerikanischem Vorbild – und wie sie gebaut werden. Geramond, München 2005, ISBN 3-7654-7332-4, 168 Seiten.

- Rudolf Ring: Das illustrierte Lexikon der Modellbahntechnik. Geramond, München 2010, ISBN 978-3-86245-503-4, 184 Seiten.

- Ralph Zinngrebe. Standardwerk für Modellbahner: Das große Praxishandbuch Modellbahn. Planung – Gestaltung – Betrieb, Geramond Verlag GmbH, 2020, ISBN 978-3-96453-070-7

- Alexander Schleberger: Kursbuch digitale Modellbahn. Verlag: Sybex. 2006. 383 Seiten, ISBN 3-8155-0608-5.

Historisches:

- Götz Adriani: Dem Spiel auf der Spur. Mythos Modelleisenbahn. Hatje Cantz Verlag. 2003, ISBN 3-7757-9183-3. (320 Seiten zur Märklin-Geschichte)

- Gustav Reder: Mit Uhrwerk, Dampf und Strom: vom Spielzeug zur Modelleisenbahn. Alba, Düsseldorf, 1988 (2. Aufl.), 258 S., ISBN 3-87094-455-2.

- Bernhard Stein: Internationales Typenhandbuch. Modelleisenbahn. Bechtermünz Vlg., Augsburg, ISBN 3-8289-5323-9. 576 Seiten (z. T. Reprint eines Katalogs von 1978)

Einen wichtigen Teil der „Literatur“ zu diesem Hobby stellen die Firmenkataloge dar, die meist im Herbst (vor dem Weihnachtsgeschäft) erscheinen. Weiter waren und sind die Anregungen zum Anlagenbau für die Verbreitung des Hobbys sehr wichtig. Größere Firmen setzen dabei auf ihre „Hausautoren“, die neben leicht nachbaufähigen Anlagen auch immer komplexe Nachbildungen von Betriebswerken und Bahnhöfen als Appetitanreger vorstellen. Neuere Kataloge sind auf CD und im Internet verfügbar.

Auch der inzwischen stark ausgeweitete Handel mit Videofilmen von tv-Sendungen, Kongressberichten (Messen, Jahrestreffen einzelner Sparten) oder Produkt-Promotionen von Herstellern erwähnt werden. Dieser Multimedia-Bereich ist separat aufzuarbeiten.

Weblinks

- Literatur von und über Modelleisenbahn im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Modelleisenbahn Blog mit eindrucksvollen Bildern: Modellbahnheute.de

- Übersicht über Modellbahnnormen

Einzelnachweise

- ↑ märklin.de: Anlage im Gepäck, Maßstab 1:220 (Spur Z), der Koffer im letzutzen Bild.

- ↑ nwzonline.de

- ↑ Vortrag der TU Dresden (PDF; 2,6 MB)

- ↑ Webseite des EBL Dresden (Memento vom 21. Februar 2012 im Internet Archive)

- ↑ http://www.ebf-gotha.de/index.php?page=1774041096&f=1&i=1774041096

- ↑ Website des Eisenbahnbetriebsfeldes Darmstadt

- ↑ Website des akademischen Arbeitskreis Schienenverkehr an der TU Darmstadt e.V.

- ↑ RWTH Aachen: Die Eisenbahntechnische Lehr- und Versuchsanlage der RWTH Aachen

- ↑ Modellbahnanlage ELVA der RWTH Aachen neu eröffnet. In: Schienenjobs. 26. März 2019, abgerufen am 19. Juni 2019 (deutsch).

- ↑ http://www.ebuef.de/das-ebuef/betriebsfeld/

- ↑ http://www.industrieschule.de/index.php?id=09§ion=EiB

- ↑ Archivierte Kopie (Memento vom 7. Dezember 2013 im Internet Archive)

- ↑ Labor für Bahntechnik (Memento vom 29. März 2013 im Internet Archive) auf jade-hs.de

- ↑ Volksstimme:Bahn frei im Lehrstellwerk, 30. Juli 2015, abgerufen am 31. Juli 2015

- ↑ modellbahn.de: Das Trix e.m.s-Mehrzugsystem. Auf Zweischienengleisen ist pro Stromkreis nur eine Lok zusätzlich steuerbar.

- ↑ Digitale Steuerung, lokdecoder

- ↑ Hood-Angebot: am deutlichsten im zweiten Bild

- ↑ Abgesehen von ihrer kleineren Länge ergäbe auch eine nach dem großen Vorbild stellenweise "verdünnte" Zunge ein viel zu steifes Federgelenk. Diese physikalische Tatsache ist mithilfe der Ähnlichkeitstheorie beschrieben.

- ↑ Katalog Weimarer Klassik. Karl Hanser Verlag, München, Band 2, S. 852.

- ↑ SWR-Serie Eisenbahn-Romantik, Folge 223: Wunderwelt aus Weißblech, Schönner

- ↑ Herstellerseite von Eishido (japanisch)

- ↑ Aufgrund der verschiedenen physikalischen Größen, die in die Kraftberechnung bei einer Kurvenfahrt einfließen, ändert sich die Kraft nicht linear, sondern mit der vierten(!) Potenz, also für den Maßstab H0 (1:87) auf 1:57.289.761.

- ↑ István Szabó: Einführung in die Technische Mechanik, § 26. Grundgesetze der Ähnlichkeitsmechanik. Springer-Verlag, Berlin – Heidelberg – New York 2003, ISBN 3-540-44248-0.

- ↑ Moritz Gretzschel: Ähnlichkeitsgesetze; “Ähnlichkeit in allen ... Belangen läßt sich nicht gleichzeitig erzielen”.