Kurt Tucholsky

Kurt Tucholsky (* 9. Januar 1890 in Berlin; † 21. Dezember 1935 in Göteborg) war ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Er schrieb auch unter den Pseudonymen Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger und Ignaz Wrobel.

Tucholsky zählt zu den bedeutendsten Publizisten der Weimarer Republik. Als politisch engagierter Journalist und zeitweiliger Mitherausgeber der Wochenzeitschrift Die Weltbühne erwies er sich als Gesellschaftskritiker in der Tradition Heinrich Heines. Zugleich war er Satiriker, Kabarettautor, Liedtexter, Romanautor, Lyriker und Kritiker (Literatur, Film, Musik[1]). Er verstand sich selbst als linker Demokrat, Sozialist,[2] Pazifist und Antimilitarist und warnte vor der Erstarkung der politischen Rechten – vor allem in Politik, Militär und Justiz – und vor der Bedrohung durch den Nationalsozialismus.

Leben

Kindheit, Jugend, Studium

Kurt Tucholskys Elternhaus steht in der Lübecker Straße 13 in Berlin-Moabit. Seine frühe Kindheit verbrachte er in Stettin, wohin sein Vater aus beruflichen Gründen versetzt worden war. Der jüdische Bankkaufmann Alex Tucholsky (1855–1905) hatte 1887 seine Cousine Doris Tucholski (1861–1943) geheiratet, mit der er drei Kinder hatte: Kurt, ihren ältesten Sohn, sowie Fritz und Ellen. 1899 kehrte die Familie nach Berlin zurück.

Während Tucholskys Verhältnis zu seiner Mutter zeitlebens getrübt war, liebte und verehrte er seinen Vater sehr. Alex Tucholsky starb bereits 1905. Doris Tucholski wurde im Mai 1943 in einem sogenannten Alterstransport in das KZ Theresienstadt deportiert und dort ermordet.

Der Vater hatte seiner Frau und den Kindern ein beachtliches Vermögen hinterlassen, das es Kurt ermöglichte, frei von finanziellen Sorgen zu studieren. Kurt Tucholsky wurde 1899 im Französischen Gymnasium Berlin eingeschult. 1903 wechselte er auf das Königliche Wilhelms-Gymnasium, das er 1907 verließ, um sich mit einem Privatlehrer auf das Abitur vorzubereiten. Nach dem Externen-Abitur im Jahre 1909 begann er im Oktober desselben Jahres in Berlin ein Jurastudium, dessen zweites Semester er im Frühjahr 1910 an der Universität Genf absolvierte.

Tucholskys Interesse galt auch während des Studiums vor allem der Literatur. So reiste er mit seinem Freund, dem Zeichner Kurt Szafranski, im September 1911 nach Prag, um den von ihm geschätzten Schriftsteller und Kafka-Freund Max Brod mit einem Besuch und einer selbst gebastelten Miniaturlandschaft zu überraschen. Nach einer Begegnung mit Tucholsky notierte Franz Kafka über ihn am 30. September 1911 in seinem Tagebuch:

„… ein ganz einheitlicher Mensch von 21 Jahren. Vom gemäßigten und starken Schwingen des Spazierstocks, das die Schulter jugendlich hebt, angefangen bis zum überlegten Vergnügen und Mißachten seiner eigenen schriftstellerischen Arbeiten. Will Verteidiger werden …“

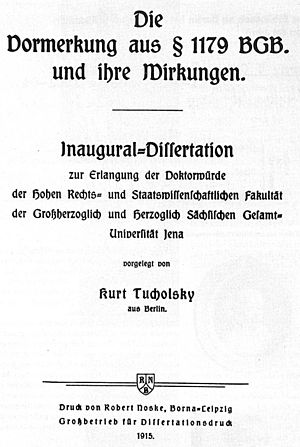

Zu einer juristischen Karriere kam es jedoch nicht. Da Tucholsky gegen Ende seines Studiums bereits sehr stark journalistisch engagiert war, verzichtete er 1913 darauf, die erste juristische Staatsprüfung abzulegen. Dies kam einem Verzicht auf eine mögliche Karriere als Anwalt gleich. Um dennoch einen Studienabschluss zu erlangen, bat er im August 1913 bei der Universität Jena um Zulassung zur Promotion zum Dr. iur. Seine im Januar 1914 eingereichte Dissertation zum Hypothekenrecht wurde zunächst abgelehnt, nach mehrfacher Überarbeitung dann aber doch angenommen. Sie trägt den Titel „Die Vormerkung aus § 1179 BGB und ihre Wirkungen“. Tucholsky verteidigte sie am 19. November 1914 und bestand cum laude. Nach Druck und Auslieferung der Pflichtexemplare wurde ihm am 12. Mai 1915 die Promotionsurkunde ausgehändigt.[3]

Erste Erfolge als Schriftsteller

Bereits während seiner Zeit als Schüler hatte Tucholsky seine ersten journalistischen Arbeiten verfasst. Die satirische Wochenzeitschrift Ulk hatte 1907 den kurzen Text Märchen gedruckt, in dem sich der 17-Jährige über den Kunstgeschmack Kaiser Wilhelms II. lustig gemacht hatte. Während des Studiums intensivierte er seine journalistische Tätigkeit, unter anderem für das sozialdemokratische Parteiorgan Vorwärts. Für die SPD zog er 1911 in den Wahlkampf.

Mit Rheinsberg: Ein Bilderbuch für Verliebte (kurz: Rheinsberg) veröffentlichte Tucholsky 1912 eine Erzählung, in der er einen für die damalige Zeit ungewohnt frischen, verspielt-erotischen Ton anschlug und die ihn erstmals einem größeren Publikum bekannt machte. In diesem Buch verarbeitete er ein gemeinsames Wochenende mit Else Weil im August 1911. Um den Absatz des Buches zu fördern, eröffnete Tucholsky zusammen mit Szafranski, der die Erzählung illustriert hatte, auf dem Berliner Kurfürstendamm eine „Bücherbar“: Jeder Käufer eines Buches bekam dort als Zugabe einen Schnaps eingeschenkt. Der Studentenulk wurde jedoch nach wenigen Wochen wieder eingestellt.

Langfristiger wurde ein Engagement, das Tucholsky Anfang 1913 begann. Am 9. Januar 1913 erschien sein erster Artikel in der linksliberalen Theaterzeitschrift Die Schaubühne, dem 1918[4] in Die Weltbühne umbenannten Wochenblatt des Publizisten Siegfried Jacobsohn, der bis zu seinem Tod Tucholskys Mentor und Freund blieb. Das enge Verhältnis zu ihm beschrieb Tucholsky 1933 in einem selbst verfassten Lebenslauf für den Einbürgerungsantrag in Schweden: „Dem im Jahre 1926 verstorbenen Herausgeber des Blattes, Siegfried Jacobsohn, verdankt Tucholsky alles, was er geworden ist.“[5] In jeder Ausgabe der Schaubühne erschienen üblicherweise zwei bis drei Artikel, Kritiken oder Satiren von Tucholsky.

Soldat im Ersten Weltkrieg

Der Beginn der journalistischen Karriere wurde durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen. Von August 1914 bis Oktober 1916 erschien nur ein einziger Artikel von Tucholsky. Im Gegensatz zu vielen anderen Schriftstellern und Dichtern ließ er sich nicht von der patriotischen Hurra-Stimmung zu Beginn des Krieges anstecken. Nach seiner Promotion Anfang 1915 wurde er bereits am 10. April desselben Jahres eingezogen und an die Ostfront nach Polen geschickt. Dort erlebte er zunächst Stellungskämpfe mit und diente als Armierungssoldat, dann als Kompanieschreiber. Von November 1916 an brachte er die Feldzeitung Der Flieger heraus. In der Verwaltung der Artillerie-Fliegerschule in Alt-Autz in Kurland (heute Auce, Lettland) lernte er seine spätere zweite Frau Mary Gerold kennen. Die Posten als Schreiber und Feldzeitungs-Redakteur sah Tucholsky als gute Möglichkeiten an, einen Dienst im Schützengraben zu umgehen. Rückblickend schrieb er:

„Ich habe mich dreieinhalb Jahre im Kriege gedrückt, wo ich nur konnte. […] ich wandte viele Mittel an, um nicht erschossen zu werden und um nicht zu schießen – nicht einmal die schlimmsten Mittel. Aber ich hätte alle, ohne jede Ausnahme alle, angewandt, wenn man mich gezwungen hätte: keine Bestechung, keine andre strafbare Handlung hätt' ich verschmäht. Viele taten ebenso.“

Diese Mittel entbehrten zum Teil nicht einer gewissen Komik, wie aus einem Brief an Mary Gerold hervorgeht:

„Eines Tages bekam ich für den Marsch ein altes schweres Schießgewehr eingehändigt. Ein Gewehr? Und im Kriege? Nie, dachte ich mir. Und lehnte es an eine Hütte. Und ging weg. Das fiel sogar in unserm damaligen Verein auf. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Sache rangiert habe – aber irgendwie glückte es. Und es ging auch ohne Gewehr…“

Während des Krieges schloss Tucholsky eine enge, lebenslange Freundschaft mit Erich Danehl und Hans Fritsch. Beide verewigte er später als „Karlchen“ und „Jakopp“ in den Reiseberichten Das Wirtshaus im Spessart und Denkmal am Deutschen Eck, in dem Roman Schloss Gripsholm und in weiteren Texten.

Der Jurist Danehl verhalf Tucholsky 1918 zur Abkommandierung als Vizefeldwebel und Feldpolizeikommissar nach Rumänien. Dort, in Turnu Severin, ließ er sich im Sommer 1918 protestantisch taufen. Aus der jüdischen Gemeinde war er bereits am 1. Juli 1914 ausgetreten.

Obwohl Tucholsky sich noch im August 1918 an einem Preisausschreiben zur 9. Kriegsanleihe beteiligt hatte, kehrte er im Herbst 1918 als überzeugter Antimilitarist und Pazifist aus dem Krieg zurück.

Kampf um die Republik

Schon im Dezember 1918 übernahm Tucholsky die Chefredaktion des „Ulk“, die er bis zum April 1920 innehatte. Ulk war die wöchentliche satirische Beilage des liberalen Berliner Tageblatts des Verlegers Rudolf Mosse.

Auch für die Weltbühne arbeitete er nun wieder regelmäßig. Um das linksdemokratische Wochenblatt nicht allzu „Tucholsky-lastig“ erscheinen zu lassen, hatte er sich bereits 1913 drei Pseudonyme zugelegt, die er bis zum Ende seines publizistischen Wirkens beibehielt: Ignaz Wrobel, Theobald Tiger und Peter Panter. Da Theobald Tiger zeitweise für den Ulk reserviert war, erschienen in der Weltbühne im Dezember 1918 erstmals Gedichte unter einem vierten Pseudonym, Kaspar Hauser. Sehr selten, insgesamt nur fünf Mal, veröffentlichte er Texte unter den Namen Paulus Bünzly, Theobald Körner und Old Shatterhand, wobei die Zuschreibung des letztgenannten Pseudonyms in der Forschung umstritten ist. Die Entstehung seiner Pseudonyme erklärte Tucholsky rückblickend:

„Die alliterierenden Geschwister sind Kinder eines juristischen Repetitors aus Berlin. […] Die Personen, an denen er das Bürgerliche Gesetzbuch und die Pfändungsbeschlüsse und die Strafprozeßordnung demonstrierte, hießen nicht A und B, nicht: Erbe und nicht Erblasser. Sie hießen Benno Büffel und Theobald Tiger; Peter Panter und Isidor Iltis und Leopold Löwe und so durchs ganze Alphabet. […]

Wrobel – so hieß unser Rechenbuch;[6] und weil mir der Name Ignaz besonders häßlich erschien, kratzbürstig und ganz und gar abscheulich, beging ich diesen kleinen Akt der Selbstzerstörung und taufte so einen Bezirk meines Wesens.

Kaspar Hauser braucht nicht vorgestellt zu werden.“

Die vielen Pseudonyme waren nötig geworden, weil es kaum eine Rubrik gab, zu der Tucholsky nichts beizutragen hatte: von politischen Leitartikeln und Gerichtsreportagen über Glossen und Satiren bis zu Gedichten und Buchbesprechungen. Zudem dichtete er Texte, Lieder und Couplets für das Kabarett – etwa für die Bühne Schall und Rauch – und für Sängerinnen wie Claire Waldoff und Trude Hesterberg. Im Oktober 1919 erschien Tucholskys Gedichtsammlung Fromme Gesänge.

In die unmittelbare Zwischenkriegszeit fällt ein Engagement Tucholskys, das er im Rückblick bereute: seine von Juli 1920 bis April 1921 währende, sehr gut bezahlte Tätigkeit für das Propagandablatt Pieron. Im Auftrag der Reichsregierung sollte die Zeitschrift vor der Volksabstimmung über die endgültige deutsch-polnische Grenzziehung in Oberschlesien anti-polnische Stimmung machen. Die von anderen Zeitungen stark kritisierte Demagogie und Hetze des Pieron hatten schließlich zur Folge, dass Tucholsky nicht mehr für Blätter der USPD schreiben durfte. Zwar sprach ihn im Juni 1922 eine USPD-Schiedskommission vom Vorwurf frei, gegen die Bestrebungen der Partei gearbeitet zu haben. Tucholsky urteilte über sein Verhalten jedoch später:

„Von beiden Seiten wurden damals große Fonds in den korrumpierten Volkskörper hineingepumpt wie später in die Ruhr – ich selbst habe die Hände in diesem Bottich gehabt, ich hätte es nicht tun dürfen, und ich bereue, was ich getan habe.“

Als politischer Autor hatte Tucholsky bereits im Januar 1919 in der Weltbühne die anti-militaristische Artikelserie Militaria gestartet, ein Angriff auf den wilhelminischen Geist der Offiziere, den er durch den Krieg zusätzlich verroht sah und der in der Republik weiterlebte. Seine eigene Haltung als Soldat während des Krieges soll sich aber nicht wesentlich von derjenigen unterschieden haben, die er am deutschen Offizierskorps so scharf kritisierte. Biografen sehen daher in den „Militaria“-Artikeln „eine Art öffentliche Selbstanalyse“ (Hepp). Im ersten Artikel der Serie heißt es unter anderem:

„Wir haben auszufressen, was ein entarteter Militarismus uns eingebrockt hat.

Nur durch völlige Abkehr von dieser schmählichen Epoche kommen wir wieder zur Ordnung. Spartacus ist es nicht; der Offizier, der sein eigenes Volk als Mittel zum Zweck ansah, ist es auch nicht – was wird es denn sein am Ende?

Der aufrechte Deutsche.“

In ebenso heftiger Weise prangerte Tucholsky auch die zahlreichen politischen Morde an, die die Weimarer Republik in den ersten Jahren erschütterten. Immer wieder wurden Anschläge auf linke, pazifistische oder liberale Politiker und Publizisten verübt, zum Beispiel auf Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, Walther Rathenau, Matthias Erzberger, Philipp Scheidemann und Maximilian Harden. Als Prozessbeobachter in Verfahren gegen rechtsradikale Fememörder musste er feststellen, dass die Richter in aller Regel die monarchistischen und nationalistischen Ansichten der Angeklagten teilten und mit ihnen sympathisierten. In seinem Artikel Prozeß Harden schrieb er 1922:

„Der deutsche politische Mord der letzten vier Jahre ist schematisch und straff organisiert. […] Alles steht von vornherein fest: Anstiftung durch unbekannte Geldgeber, die Tat (stets von hinten), schludrige Untersuchung, faule Ausreden, ein paar Phrasen, jämmerliches Kneifertum, milde Strafen, Strafaufschub, Vergünstigungen – „Weitermachen!“ […]

Das ist keine schlechte Justiz. Das ist keine mangelhafte Justiz. Das ist überhaupt keine Justiz. […] Balkan und Südamerika werden sich den Vergleich mit diesem Deutschland verbitten.“

Tucholsky sparte auch nicht mit Kritik an demokratischen Politikern, die seiner Meinung nach zu nachsichtig mit ihren Gegnern umgingen. Nach dem Mord an Außenminister Walther Rathenau 1922 richtete er in einem Gedicht einen Appell an die Selbstachtung der Republik:

„Steh einmal auf! Schlag mit der Faust darein!

Schlaf nicht nach vierzehn Tagen wieder ein!

Heraus mit deinem Monarchistenrichter,

mit Offizieren – und mit dem Gelichter,

das von dir lebt und das dich sabotiert

an deine Häuser Hakenkreuze schmiert.

[…]

Vier Jahre Mord – das sind, weiß Gott, genug

Du stehst jetzt vor dem letzten Atemzug.

Zeig, was du bist. Halt mit dir selbst Gericht.

Stirb oder kämpfe. Drittes gibt es nicht.“

Tucholsky beließ es daher nicht bei seiner publizistischen Tätigkeit, sondern betätigte sich auch direkt politisch. So wirkte er unter anderem im Oktober 1919 an der Gründung des Friedensbundes der Kriegsteilnehmer mit und engagierte sich in der USPD. Die Mitgliedschaft in einer Partei hielt Tucholsky aber nie von der Kritik an ihren Mitgliedern ab. So urteilte er zum Beispiel über die Leistung von Rudolf Hilferding als Chefredakteur der USPD-Zeitung Freiheit:

„Herr Dr. Rudolf Hilferding wurde vom Reichsverband zur Bekämpfung der Sozialdemokratie in die Redaktion der ‚Freiheit‘ entsandt. Es gelang ihm, das gefährliche Blatt in zwei Jahren derart herunterzuwirtschaften, daß sowohl von einem Blatt wie von einer Gefahr nicht mehr gesprochen werden kann.“

Besonders hart ging er mit der SPD ins Gericht, deren Führung er ihr Versagen, ja Verrat an den eigenen Anhängern während der Novemberrevolution vorwarf. Über Friedrich Ebert schrieb er 1922 in Prozeß Harden:

„Und über allem thront dieser Präsident, der seine Überzeugungen in dem Augenblick hinter sich warf, als er in die Lage gekommen war, sie zu verwirklichen.“

In der Hochphase der Inflation sah Tucholsky sich gezwungen, seine publizistische Arbeit zugunsten einer Tätigkeit in der Wirtschaft zurückzustellen. Doch nicht nur finanzielle Gründe sollen für diesen Schritt eine Rolle gespielt haben. Im Herbst 1922 hatte er eine schwere Depression, zweifelte am Sinn des Schreibens und soll sogar einen ersten Selbstmordversuch begangen haben. Am 1. März 1923 trat er schließlich in das Berliner Bankhaus Bett, Simon & Co. ein, wo er als Privatsekretär des Seniorchefs Hugo Simon arbeitete. Aber bereits am 15. Februar 1924 schloss er erneut einen Mitarbeitervertrag mit Siegfried Jacobsohn. Als Korrespondent der Weltbühne und der angesehenen Vossischen Zeitung ging er im Frühjahr 1924 nach Paris.

Auch in privater Hinsicht gab es 1924 große Veränderungen im Leben Tucholskys. Im Februar 1924 ließ er sich von der Ärztin Else Weil, die er im Mai 1920 geheiratet hatte, wieder scheiden. Am 30. August 1924 heiratete er schließlich Mary Gerold, mit der er seit seiner Abkommandierung von Alt-Autz weiter in Briefkontakt gestanden hatte. Bei ihrem Wiedersehen in Berlin, im Frühjahr 1920, hatten die beiden noch festgestellt, dass sie sich einander entfremdet hatten. Im Jahr 1926 bezogen Kurt und Mary Tucholsky ein Haus in der Avenue des Pages im Pariser Vorort Le Vésinet.[7] Allerdings sollte sich auch in Paris zeigen, dass sie es nicht über längere Zeit miteinander aushielten.

Zwischen Frankreich und Deutschland

Wie sein Vorbild Heinrich Heine lebte Tucholsky seit der Übersiedelung nach Paris die meiste Zeit im Ausland und kehrte nur noch sporadisch nach Deutschland zurück. Die Distanz schärfte aber eher noch sein Wahrnehmungsvermögen für die Angelegenheiten Deutschlands und der Deutschen. Er beteiligte sich über die Weltbühne weiter an den politischen Debatten in der Heimat. Darüber hinaus versuchte er, wie Heine im 19. Jahrhundert, das gegenseitige Verständnis von Deutschen und Franzosen zu fördern. In Le Vésinet entstand 1926 die essayistische Reisebeschreibung Ein Pyrenäenbuch, die nach ihrem Erscheinen 1927 völkische Kreise veranlasste, ihn als „Franzosenliebling“ und „Undeutschen“ zu denunzieren[8]. Tucholsky, der am 24. März 1924 in die Freimaurerloge Zur Morgenröte in Berlin – zum Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne gehörig – aufgenommen worden war, besuchte Logen in Paris und wurde im Juni 1925 Mitglied in den beiden Logen L'Effort und Les Zélés Philanthropes in Paris (Grand Orient de France).[9]

1926 wurde Tucholsky in den Vorstand der von Kurt Hiller gegründeten Gruppe Revolutionärer Pazifisten gewählt.

Als Siegfried Jacobsohn im Dezember 1926 starb, erklärte sich Kurt Tucholsky sofort bereit, die Leitung der Weltbühne zu übernehmen. Da ihm die Arbeit als „Oberschriftleitungsherausgeber“ aber nicht behagte und er dafür dauerhaft nach Berlin hätte zurückkehren müssen, übergab er das Blatt schon bald seinem Kollegen Carl von Ossietzky. Als Mitherausgeber sorgte er immer auch für den Abdruck unorthodoxer Beiträge, wie sie z. B. Kurt Hiller lieferte.

In den Jahren 1927 und 1928 erschienen seine essayistische Reisebeschreibung Ein Pyrenäenbuch, die Textsammlung Mit 5 PS (womit sein Name und die vier Pseudonyme gemeint waren) und Das Lächeln der Mona Lisa. Mit den literarischen Figuren des Herrn Wendriner und des Lottchen beschrieb er typische Berliner Charaktere seiner Zeit.

Gleichzeitig blieb er ein kritischer Beobachter der Zustände in Deutschland. So prangerte er im April 1927 in dem dreiteiligen Artikel Deutsche Richter in der Weltbühne die in seinen Augen reaktionäre Justiz der Weimarer Republik an. Nach Tucholskys Überzeugung war eine zweite, diesmal erfolgreiche Revolution nötig, um eine grundlegende Änderung der undemokratischen Verhältnisse herbeizuführen. Er schrieb:

„Gibt es keine Gegenwehr? Es gibt nur eine große, wirksame, ernste: den antidemokratischen, hohnlachenden, für die Idee der Gerechtigkeit bewußt ungerechten Klassenkampf. … Es gibt, um eine Bürokratie zu säubern, nur eines. Jenes eine Wort, das ich nicht hierhersetzen möchte, weil es für die Herrschenden seinen Schauer verloren hat. Dieses Wort bedeutet: Umwälzung. Generalreinigung. Aufräumung. Lüftung.“

Ganz ähnlich argumentierte er 1928 in dem Artikel November-Umsturz, einer Bilanz von zehn Jahren Republik: „Die deutsche Revolution steht noch aus.“ Vorübergehend näherte sich Tucholsky der KPD an und veröffentlichte klassenkämpferische Propaganda-Gedichte in der parteinahen A.I.Z. Das Gedicht Asyl für Obdachlose! endet mit dem einprägsamen Vers:

„Wohltaten, Mensch, sind nichts als Dampf.

Hol dir dein Recht im Klassenkampf –!“

Auch während seiner Zeit im Ausland musste sich Tucholsky in Prozessen mit politischen Gegnern auseinandersetzen, die sich von seinen Äußerungen beleidigt oder attackiert fühlten. Wegen des Gedichts Gesang der englischen Chorknaben wurde 1928 gar ein Prozess wegen Gotteslästerung gegen ihn eingeleitet.

Im selben Jahr trennten sich Kurt und Mary Tucholsky endgültig – die Scheidung erfolgte 1933. Tucholsky hatte bereits 1927 Lisa Matthias kennengelernt, mit der er 1929 einen Urlaub in Schweden verbrachte. Dieser Aufenthalt inspirierte ihn zu dem 1931 im Rowohlt Verlag erschienenen Kurzroman Schloß Gripsholm, in dem noch einmal die jugendliche Unbeschwertheit und Leichtigkeit von Rheinsberg anklang.

Der Kontrast zu dem 1929 gemeinsam mit dem Grafiker John Heartfield veröffentlichten gesellschaftskritischen Werk Deutschland, Deutschland über alles könnte kaum größer sein. Darin bringt Tucholsky das Kunststück fertig, die schärfsten Attacken auf alles, was er am Deutschland seiner Zeit hasst, mit einer Liebeserklärung an das Land zu verbinden. Im letzten Kapitel des Buches heißt es unter der Überschrift Heimat:

„Nun haben wir auf 225 Seiten Nein gesagt, Nein aus Mitleid und Nein aus Liebe, Nein aus Haß und Nein aus Leidenschaft – und nun wollen wir auch einmal Ja sagen. Ja –: zu der Landschaft und dem Land Deutschland. Dem Land, in dem wir geboren sind und dessen Sprache wir sprechen. […]

Und nun will ich euch mal etwas sagen: Es ist ja nicht wahr, daß jene, die sich ‚national‘ nennen und nichts sind als bürgerlich-militaristisch, dieses Land und seine Sprache für sich gepachtet haben. Weder der Regierungsvertreter im Gehrock, noch der Oberstudienrat, noch die Damen und Herren des Stahlhelms allein sind Deutschland. Wir sind auch noch da. […]

Deutschland ist ein gespaltenes Land. Ein Teil von ihm sind wir. Und in allen Gegensätzen steht – unerschütterlich, ohne Fahne, ohne Leierkasten, ohne Sentimentalität und ohne gezücktes Schwert – die stille Liebe zu unserer Heimat.“

Prozesse gegen die Weltbühne und Ossietzky

Unter dem Titel „Windiges aus der deutschen Luftfahrt“ brachte die Weltbühne im März 1929 einen Artikel des Journalisten Walter Kreiser, der sich unter anderem mit der verbotenen fliegerischen Aufrüstung der Reichswehr befasste. Aufgrund dieser Veröffentlichung ermittelte seit August 1929 der Oberreichsanwalt gegen Kreiser und Carl von Ossietzky wegen Landesverrats und des Verrats militärischer Geheimnisse. Obwohl der Artikel lediglich bereits bekannte Tatsachen wiedergab, wurde Ossietzky 1931 im Weltbühne-Prozess wegen Spionage zu 18 Monaten Haft verurteilt.

Auch wegen des berühmt gewordenen Tucholsky-Satzes „Soldaten sind Mörder“ war Ossietzky verklagt, im Juli 1932 jedoch freigesprochen worden, da das Gericht den Satz nicht als Verunglimpfung der Reichswehr ansah. Tucholsky selbst hatte man nicht angeklagt, da er im Ausland lebte. Er hatte überlegt, zu diesem Prozess nach Deutschland zu kommen, da Ossietzky wegen des Luftfahrt-Artikels bereits im Gefängnis saß, aber letztlich erschien ihm die Situation als zu riskant. Er befürchtete, den Nationalsozialisten in die Hände zu fallen. Allerdings war ihm klar, dass seine Abwesenheit keinen guten Eindruck machen würde. „Nach außen bleibt ein Erdenrest zu tragen peinlich. Es hat so etwas von Desertion, Ausland, im Stich lassen, der Kamerad Oss im Gefängnis“, schrieb er an Mary Gerold, die ihn „… so nett aufmerksam gemacht hat, daß von Seiten der Nazis Lebensgefahr bestehe.“[10] Wenige Tage vor seinem Tod schrieb er noch einmal, dass er die Entscheidung vom Sommer 1932 bereut habe:

„Aber im Falle Oss bin ich einmal nicht gekommen, ich habe damals versagt, es war ein Gemisch aus Faulheit, Feigheit, Ekel, Verachtung – und ich hätte doch kommen sollen. Daß es gar nichts geholfen hätte, daß wir beide sicherlich verurteilt worden wären, daß ich vielleicht diesen Tieren in die Klauen gefallen wäre, das weiß ich alles – aber es bleibt eine Spur Schuldbewußtsein.“

Publizistisches Verstummen und Exil

Seit den Ermittlungen und den Prozessen gegen Ossietzky sah Kurt Tucholsky die Möglichkeiten zu kritischer Publizistik in Deutschland stark eingeschränkt. 1929 verlegte er seinen Wohnsitz dauerhaft nach Schweden. In Hindås bei Göteborg mietete er die Villa „Nedsjölund“ an. Es traf ihn tief, als ihm in dieser Zeit klar wurde, dass alle seine Warnungen ungehört verhallten und sein Eintreten für die Republik, für Demokratie und Menschenrechte offenbar ohne jede Wirkung blieb. Als klarsichtiger Beobachter der deutschen Politik erkannte er die mit Hitler heraufziehenden Gefahren. „Sie rüsten für die Reise ins Dritte Reich“, schrieb er schon Jahre vor der Machtübergabe, und er machte sich keine Illusionen, wohin eine Reichskanzlerschaft Hitlers das Land führen würde. Das bezeugte Erich Kästner rückblickend im Jahre 1946, als er den Schriftsteller als „kleinen dicken Berliner“ bezeichnete, der „mit der Schreibmaschine eine Katastrophe aufhalten“ wollte.[11]

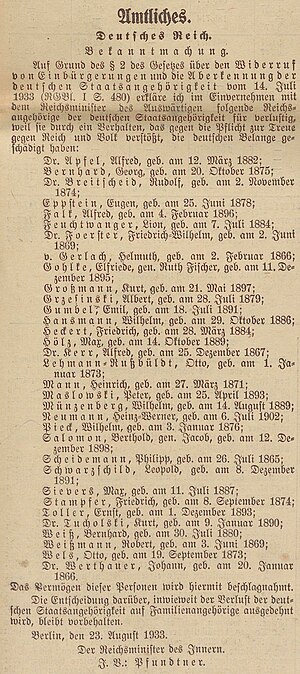

Seit 1931 verstummte Tucholsky publizistisch zunehmend. Das Ende seiner Beziehung zu Lisa Matthias, der plötzliche Tod seines engen Freundes Hans Fritsch und ein chronisches Atemwegs- und Nasenleiden, das fünf Operationen erforderlich machte, hatten seine resignative Stimmung verstärkt. Tucholskys letzter größerer Beitrag erschien am 8. November 1932 in der Weltbühne. Es waren nur noch Schnipsel, wie er seine Aphorismen nannte. Am 17. Januar 1933 meldete er sich in der Weltbühne noch einmal mit einer kleinen Notiz aus Basel. Zu größeren literarischen Formen fehlte ihm zusehends die Kraft. Zwar legte er dem Rowohlt Verlag ein Exposé für einen Roman vor, die politische Entwicklung in Deutschland verhinderte jedoch dessen Realisierung. 1933 verboten die Nationalsozialisten die Weltbühne, verbrannten Tucholskys Bücher und erkannten ihm die deutsche Staatsangehörigkeit ab.

Über Tucholskys letzte Jahre und seine Gedanken über die Entwicklungen in Deutschland und Europa geben seine Briefe Auskunft, die seit Beginn der 1960er Jahre publiziert wurden. Sie waren unter anderem an Freunde wie Walter Hasenclever oder an seine letzte Geliebte, die Zürcher Ärztin Hedwig Müller, die er „Nuuna“ nannte, gerichtet. Den Briefen an Nuuna legte er zudem lose Tagebuchblätter bei, die heute als Q-Tagebücher bekannt sind. Darin und in den Briefen bezeichnete sich Tucholsky gelegentlich als „aufgehörter Deutscher“ und „aufgehörter Dichter“. An Hasenclever schrieb er am 11. April 1933:

„Daß unsere Welt in Deutschland zu existieren aufgehört hat, brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Und daher:

Werde ich erst amal das Maul halten. Gegen einen Ozean pfeift man nicht an.“

Er gab sich auch nicht der Illusion vieler Exilanten hin, dass die Diktatur Hitlers bald zusammenbrechen werde. Mit realistischem Blick stellte er fest, dass sich die Mehrheit der Deutschen mit der Diktatur arrangierte und selbst das Ausland Hitlers Herrschaft akzeptierte. Er rechnete mit einem Krieg innerhalb weniger Jahre.

Tucholsky lehnte es strikt ab, sich an der entstehenden Exilpresse zu beteiligen. Zum einen verstand er sich nicht als Emigrant, da er Deutschland schon 1924 verlassen hatte, und erwog, sich um die schwedische Staatsbürgerschaft zu bewerben. Seine tieferen Gründe, warum er sich nicht mehr öffentlich mit Deutschland beschäftigte, schilderte er in einem bewegenden Brief an Mary Gerold:

„Ich habe über das, was da geschehen ist, nicht eine Zeile veröffentlicht – auf alle Bitten hin nicht. Es geht mich nichts mehr an. Es ist nicht Feigheit – was dazu schon gehört, in diesen Käseblättern zu schreiben! Aber ich bin au-dessus de la mêlée, es geht mich nichts mehr an. Ich bin damit fertig.“

Innerlich aber war er noch nicht mit allem fertig, und er nahm sehr wohl Anteil an den Entwicklungen in Deutschland und Europa. Um dem inhaftierten Ossietzky beizustehen, dachte er auch daran, wieder an die Öffentlichkeit zu treten. Kurz vor seinem Tod plante er, in einem scharfen Artikel mit dem einst von ihm verehrten norwegischen Dichter Knut Hamsun abzurechnen. Hamsun hatte sich offen für das Hitler-Regime ausgesprochen und Carl von Ossietzky angegriffen, der, ohne sich wehren zu können, im KZ Esterwegen einsaß. Hinter den Kulissen unterstützte Tucholsky auch die Verleihung des Friedensnobelpreises des Jahres 1935 an den inhaftierten Freund. Tatsächlich erhielt Ossietzky die Auszeichnung im folgenden Jahr rückwirkend für 1935. Den Erfolg seiner Bemühungen erlebte Kurt Tucholsky jedoch nicht mehr.

In seinem letzten Brief an den nach Palästina emigrierten Schriftsteller Arnold Zweig vom 15. Dezember 1935 setzte er sich vor allem kritisch mit dem ausgebliebenen Widerstand der deutschen Juden gegen das NS-Regime auseinander. Er zog darin resigniert Bilanz aus seinem politischen Engagement in und für Deutschland:

„Das ist bitter, zu erkennen. Ich weiß es seit 1929 – da habe ich eine Vortragsreise gemacht und „unsere Leute“ von Angesicht zu Angesicht gesehen, vor dem Podium, Gegner und Anhänger, und da habe ich es begriffen, und von da an bin ich immer stiller geworden. Mein Leben ist mir zu kostbar, mich unter einen Apfelbaum zu stellen und ihn zu bitten, Birnen zu produzieren. Ich nicht mehr. Ich habe mit diesem Land, dessen Sprache ich so wenig wie möglich spreche, nichts mehr zu schaffen. Möge es verrecken – möge es Rußland erobern – ich bin damit fertig.“

Tod

Vom 14. Oktober bis zum 4. November 1935 war Tucholsky wegen ständiger Magenbeschwerden in stationärer Behandlung. Seit diesem Krankenhausaufenthalt konnte er nicht mehr ohne Barbiturate einschlafen. Am Abend des 20. Dezember 1935 nahm er in seinem Haus in Hindås eine Überdosis von Schlaftabletten der Marke Veronal. Tags darauf wurde er, im Koma liegend, aufgefunden und ins Sahlgrensche Krankenhaus nach Göteborg gebracht. Dort starb Kurt Tucholsky am Abend des 21. Dezember. Es galt lange als gesichert, dass Tucholsky Suizid begehen wollte – eine These, die jedoch 1993 von Tucholskys Biographen Michael Hepp angezweifelt wurde. Hepp fand Anhaltspunkte für eine versehentliche Überdosierung des Medikaments, also eine unbeabsichtigte Selbsttötung.[12]

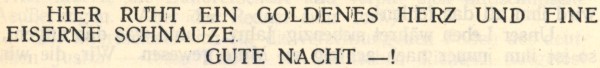

Die Asche Kurt Tucholskys wurde im Sommer 1936 unter einer Eiche nahe Schloss Gripsholm im schwedischen Mariefred beigesetzt. Die Grabplatte mit der Inschrift „Alles Vergängliche Ist Nur Ein Gleichnis“ aus Goethes Faust II wurde erst nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges auf das Grab gelegt. Tucholsky selbst hatte 1923 in der Satire Requiem folgenden Grabspruch für sich vorgeschlagen:[13]

Rezeption und Einzelaspekte

Tucholsky gehörte zu den gefragtesten und am besten bezahlten Journalisten der Weimarer Republik. In den 25 Jahren seines Wirkens veröffentlichte er in fast 100 Publikationen mehr als 3.000 Artikel, die meisten davon, etwa 1.600, in der Wochenzeitschrift Die Weltbühne. Zu seinen Lebzeiten erschienen bereits sieben Sammelbände mit kürzeren Texten und Gedichten, die zum Teil dutzende Auflagen erzielten. Manche Werke und Äußerungen Tucholskys polarisieren bis heute, wie die Auseinandersetzungen um seinen Satz „Soldaten sind Mörder“ bis in die jüngste Vergangenheit belegen. Seine Kritik an Politik, Gesellschaft, Militär, Justiz und Literatur, aber auch an Teilen des deutschen Judentums, rief immer wieder Widerspruch hervor.

Im Schloss Rheinsberg befindet sich heute das Kurt-Tucholsky-Literaturmuseum, das sein Leben und Wirken ausführlich dokumentiert. Ein großer Teil von Tucholskys Nachlass liegt im Deutschen Literaturarchiv Marbach.[14] Stücke davon sind im Literaturmuseum der Moderne in Marbach am Neckar in der Dauerausstellung zu sehen.

Der politische Schriftsteller

Tucholskys Rolle als politischer Journalist wurde von jeher kontrovers beurteilt. Sein Selbstverständnis als liberaler, linker Intellektueller legte er im programmatischen Text „Wir Negativen“ dar, in dem er schon im März 1919 zu den Vorwürfen Stellung beziehen musste, die junge Republik nicht positiv genug zu sehen. Sein Fazit lautete damals:

„Wir können nicht zu einem Volk Ja sagen, das, noch heute, in einer Verfassung ist, die, wäre der Krieg zufälligerweise glücklich ausgegangen, das Schlimmste hätte befürchten lassen. Wir können nicht zu einem Land Ja sagen, das von Kollektivitäten besessen ist, und dem die Korporation weit über dem Individuum steht.“

Tucholsky stand der Weimarer Republik zunehmend kritisch gegenüber. Die Novemberrevolution hatte in seinen Augen keine wahren Fortschritte gebracht:

„Wie haben sie das getauft? Revolution? Das war keine.“

In Schulen, Universitäten, Verwaltungen und Gerichten herrsche noch derselbe Ungeist, und die deutsche Verantwortung für den Ersten Weltkrieg werde weiterhin geleugnet. Statt eine echte Friedenspolitik zu treiben, werde heimlich schon der nächste Krieg vorbereitet. Aus all diesen Zuständen zog er im Frühjahr 1928 den Schluss:

„Wir halten den Krieg der Nationalstaaten für ein Verbrechen, und wir bekämpfen ihn, wo wir können, wann wir können, mit welchen Mitteln wir können. Wir sind Landesverräter. Aber wir verraten einen Staat, den wir verneinen, zugunsten eines Landes, das wir lieben, für den Frieden und für unser wirkliches Vaterland: Europa.“

Trotz dieser Enttäuschung hatte Tucholsky nicht aufgehört, in linken Blättern die erklärten Feinde der Republik und der Demokratie in Militär, Justiz und Verwaltung, in den alten monarchistisch gesinnten Eliten und in den neuen, antidemokratischen völkischen Bewegungen scharf anzugreifen. Zeitweilig näherte sich Tucholsky, der von 1920 bis 1922 Mitglied der USPD gewesen war, auch der KPD an, wobei er als bürgerlicher Schriftsteller stets auf Distanz zu den kommunistischen Parteifunktionären blieb.

Angesichts seiner kompromisslosen Haltung gegenüber den Nationalsozialisten war es auch folgerichtig, dass Tucholsky seinen Namen auf der Ersten Ausbürgerungsliste des Deutschen Reichs von 1933 wiederfand und dass seine Werke nach 1933 verboten wurden. Bei den Bücherverbrennungen durch Studenten in Berlin und anderen Städten am 10. Mai wurden er und Ossietzky explizit genannt: „Gegen Frechheit und Anmaßung, für Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist! Verschlinge, Flamme, auch die Schriften von Tucholsky und Ossietzky!“ Tucholsky kommentierte entsprechende Nachrichten nur noch gleichgültig, etwa in einem Brief an Walter Hasenclever vom 17. Mai 1933:

„In Frankfurt haben sie unsere Bücher auf einem Ochsenkarren zum Richtplatz geschleift. Wie ein Trachtenverein von Oberlehrern. Nun aber zu Ernsthafterem. …“

In der Nachkriegszeit wurden aber auch in der Bundesrepublik Stimmen laut, die linken Literaten wie Tucholsky und Bertolt Brecht eine Mitschuld am Scheitern der Weimarer Republik gaben. Mit ihrer unbarmherzigen Kritik hätten Zeitschriften wie die Weltbühne letztlich den Nationalsozialisten in die Hände gespielt, lautete der Tenor der Vorwürfe. Einer der bekanntesten Vertreter dieser Auffassung war der Historiker Golo Mann. Er schrieb 1958:

„Die hellsichtige Bosheit, mit der Kurt Tucholsky die Republik verspottete, alle ihre Lahmheiten und Falschheiten, erinnerte von ferne an Heinrich Heine. Von Witz und Haß des großen Dichters war ein Stück in ihm, nur leider wenig von seiner Liebe. Die radikale Literatur konnte kritisieren, verhöhnen, demaskieren, und erwarb sich eine leichte, für die Gediegenheit des eigenen Charakters noch nichts beweisende Überlegenheit damit. Sie war ihr Handwerk gewöhnt von Kaisers Zeiten her und setzte es fort unter der Republik, die es an Zielscheiben für ihren Hohn auch nicht fehlen ließ. Was half es?“

Sein Kollege Heinrich August Winkler meint, die bevorzugte Zielscheibe von Tucholskys Spott sei die Sozialdemokratie mit ihren notwendigen Kompromissen gewesen:

„In der Wirkung war der Kampf, den Tucholsky und seine Freunde gegen die Sozialdemokratie führten, ein Kampf gegen die parlamentarische Demokratie. In dieser Hinsicht standen die Intellektuellen des Kreises um die ‚Weltbühne‘ den Antiparlamentariern der ‚konservativen Revolution‘ sehr viel näher, als beiden Seiten bewußt war.“

Tucholsky selbst sah seine Kritik immer als konstruktiv an: In seinen Augen hatte das Scheitern von Weimar nichts damit zu tun, dass Autoren wie er zu viel, sondern damit, dass sie zu wenig Wirkung erzielten. Im Mai 1931 schrieb er an den Publizisten Franz Hammer:

„Das, worum mir manchmal so bange ist, ist die Wirkung meiner Arbeit. Hat sie eine? (Ich meine nicht den Erfolg; er läßt mich kalt.) Aber mir erscheint es manchmal als so entsetzlich wirkungslos: da schreibt man und arbeitet man – und was ereignet sich nun realiter in der Verwaltung? Bekommt man diese üblen und verquälten, quälenden invertierten Anstaltsweiber fort? Gehen die Sadisten? Werden die Bürokraten entlassen […]? Das bedrückt mich mitunter.“

Wie eine vorweggenommene Antwort auf die Kritiker der Nachkriegszeit liest sich auch eine Stelle aus dem bereits zitierten Brief an Hasenclever vom 17. Mai 1933:

„Ich werde nun langsam größenwahnsinnig – wenn ich zu lesen bekomme, wie ich Deutschland ruiniert habe. Seit zwanzig Jahren aber hat mich immer dasselbe geschmerzt: daß ich auch nicht einen Schutzmann von seinem Posten habe wegbekommen können.“

Tucholsky und die Arbeiterbewegung

Tucholsky verstand sich als linker Intellektueller, der für die Arbeiterbewegung eintrat. Er engagierte sich vor dem Ersten Weltkrieg für die SPD, ging aber seit der Novemberrevolution 1918 zunehmend auf Distanz zu dieser Partei, deren Führung er Verrat an ihrer Basis vorwarf. Der Parteivorsitzende Friedrich Ebert hatte damals mit General Wilhelm Groener, dem Chef der Obersten Heeresleitung, ein geheimes Übereinkommen zur Niederschlagung der Revolution geschlossen, die in den Augen der SPD-Parteiführung zu eskalieren drohte. Ebert hatte Groener dafür zugesagt, die aus dem Kaiserreich stammenden Strukturen in Militär, Justiz und Verwaltung auch in der Republik zu bewahren.

Tucholsky war zwischen 1920 und 1922 Mitglied der USPD. Nachdem sich diese linkssozialdemokratische Partei 1922 erneut gespalten und mit einem großen Teil ihrer verbliebenen Anhänger wieder der SPD angeschlossen hatte, war auch Tucholsky kurzfristig SPD-Mitglied. Über die Dauer dieser Mitgliedschaft besteht in den Quellen Unklarheit. Gegen Ende der 20er Jahre näherte er sich der KPD an, legte aber Wert darauf, kein Kommunist zu sein. Insgesamt beharrte er gegenüber allen Arbeiterparteien auf einem unabhängigen Standpunkt abseits der Parteidisziplin.

Dass er die Weltbühne nicht als dogmatisches Verkündigungsorgan, sondern als Diskussionsforum für die gesamte Linke betrachtete, brachte ihm 1929 folgende Kritik der kommunistischen Zeitschrift Die Front ein:

„Die Tragödie Deutschlands ist nicht zuletzt die jämmerliche Halbheit seiner ‚linken‘ Intellektuellen, die da über den Parteien thronten, weil es ‚einem in den Reihen nicht leicht gemacht wird‘ (um mit Kurt Tucholsky zu sprechen). Diese Leute haben 1918 glänzend versagt, sie versagen noch heute.“

Tucholsky antwortete darauf in seinem Artikel „Die Rolle des Intellektuellen in der Partei“:

„Der Intellektuelle schreibe sich hinter die Ohren:

Er ist nur unter zwei Bedingungen überhaupt befugt, in die Führung einer Arbeiterpartei einzutreten: wenn er soziologische Kenntnisse besitzt und wenn er für die Arbeitersache politische Opfer bringt und gebracht hat. […]

Die Partei schreibe sich hinter die Ohren:

Fast jeder Intellektuelle der zu ihr kommt, ist ein entlaufener Bürger. Ein gewisses Mißtrauen ist am Platz. Aber dieses Mißtrauen darf nicht jedes Maß übersteigen. […]

Es kommt nur auf eins an: zu arbeiten für die gemeinsame Sache.“

Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte man in der DDR – anders als in der Bundesrepublik – Tucholsky in die eigene Traditionsbildung einzubeziehen. Dabei wurde jedoch unterschlagen, dass er den moskauhörigen Kurs der KPD, den er für die Zersplitterung der Linken und den Sieg der Nationalsozialisten mit verantwortlich machte, aufs Schärfste abgelehnt hatte. In einem Brief an den Journalisten Heinz Pol schrieb er kurz nach Hitlers Machtübernahme am 7. April 1933, als in ganz Europa Boykott-Maßnahmen gegen Deutschland diskutiert wurden:

„Wichtig erscheint mir ferner: die Haltung Russlands gegenüber Deutschland. Wäre ich Kommunist: ich spuckte auf diese Partei. Ist das eine Art, die Leute in der Tinte sitzen zu lassen, weil man die deutschen Kredite braucht?“

In einem Schreiben an denselben Adressaten heißt es am 20. April 1933:

„Die KPD hat in Deutschland von vorn bis hinten dummes Zeug gemacht, sie hat ihre Leute auf der Straße nicht begriffen, sie hat die Massen eben nicht hinter sich gehabt. Und wie hat sich Moskau dann benommen, als es schief gegangen ist? […] Und dann haben die Russen nicht einmal den Mut, aus ihrer Niederlage – denn es ist ihre Niederlage – zu lernen? Auch sie werden nach bittern Erfahrungen eines Tages einsehen, dass es nichts ist mit:

der absoluten Totalität der Staatsherrschaft;

mit dem einseitigen vulgären Materialismus;

mit der frechen Dreistigkeit, die ganze Welt über einen Leisten zu hauen, der nicht einmal Moskau passt.“

Der Literaturkritiker und Dichter

Als Literaturkritiker gehörte Kurt Tucholsky zu den einflussreichsten deutschen Publizisten seiner Zeit. In seiner festen, mehrseitigen Rubrik „Auf dem Nachttisch“, die in der Weltbühne erschien, besprach er oft ein halbes Dutzend Bücher auf einmal. Insgesamt rezensierte er mehr als 500 literarische Werke. Tucholsky sah es aber als das „erste Bestreben“ seiner Buchkritik an, „nicht das Literaturpäpstlein zu spielen“.[16] Seine politischen Ansichten flossen regelmäßig in seine Literaturkritiken mit ein: „Wie kein zweiter verkörpert Kurt Tucholsky den politisch engagierten Typus des linksintellektuellen Rezensenten.“[17]

Zu seinen Verdiensten auf diesem Gebiet gehört es, als einer der ersten auf das Werk Franz Kafkas aufmerksam gemacht zu haben. Als „tief und mit den feinfühligsten Fingern gemacht“ beschrieb er bereits 1913 Kafkas Prosa in dessen erster Buchveröffentlichung Betrachtung; das Romanfragment Der Process bezeichnete er in seiner Rezension als „das unheimlichste und stärkste Buch der letzten Jahre“.[18]

Kritisch beurteilte er dagegen Ulysses von James Joyce: „Ganze Partien des ‚Ulysses‘ sind schlicht langweilig.“ Über einzelne Passagen schrieb er aber auch: „Wahrscheinlich ist das mehr als Literatur – auf alle Fälle ist es die allerbeste“ und zog abschließend einen Vergleich mit „Liebigs Fleischextrakt. Man kann es nicht essen. Aber es werden noch viele Suppen damit zubereitet werden.[19]“

Als Dichter von Chansons und Couplets trug Tucholsky dazu bei, diese Genres für die deutsche Sprachwelt zu erschließen. „Die Mühe, die es macht, der deutschen Sprache ein Chanson – und nun noch gar eins für den Vortrag – abzuringen, ist umgekehrt proportional zur Geltung dieser Dinge“, klagte er im Text „Aus dem Ärmel geschüttelt“. Als Lyriker verstand er sich jedoch nur als „Talent“, im Gegensatz zum „Jahrhundertkerl“ Heinrich Heine. Das Gedicht „Mutterns Hände“, das 1929 in der AIZ erschien, ist ein typisches Beispiel seiner „Gebrauchslyrik“, wie Tucholsky diese poetische Richtung, deren Hauptvertreter Erich Kästner war, in einem gleichnamigen Artikel bezeichnete. Zum Tucholsky-Repertoire in Schullesebüchern gehören Gedichte wie „Augen in der Großstadt“, das von so unterschiedlichen Künstlern wie Udo Lindenberg, Jasmin Tabatabai, Das Ideal und Die Perlen vertont wurde.

Tucholsky und das Judentum

Kontrovers wird auch Tucholskys Einstellung zum Judentum gewertet.

Der jüdische Wissenschaftler Gershom Scholem bezeichnete ihn als einen der „begabtesten und widerwärtigsten jüdischen Antisemiten“.[20] Grundlage für dieses Urteil waren unter anderem die „Wendriner“-Geschichten, die nach Ansicht Scholems die jüdische Bourgeoisie in „erbarmungslosesten Nacktaufnahmen“ darstellten. Dagegen wurde vorgebracht, dass Tucholsky in der Figur des „Herrn Wendriner“ nicht den Juden bloßstelle, sondern den Bourgeois. Ihm ging es darum, die gesinnungslose Mentalität eines Teils des konservativen jüdischen Bürgertums anzuprangern, das seiner Meinung nach selbst die größten Demütigungen durch eine nationalistische Umwelt hinnehme, so lange es seinen Geschäften nachgehen könne.

Die Rückseite einer um 1908 entstandenen Photographie aus dem Atelier Kaufhaus des Westens in Berlin versah der darauf porträtierte Tucholsky mit der Widmung „Außen jüdisch und genialisch / innen etwas unmoralisch / nie alleine, stets à deux: – / der neveu! – K.“[21]

Wolfgang Benz hält den Satz Tucholskys „und eben das ist Ghetto: daß man das Ghetto akzeptiert“ für den Schlüssel zum Verständnis von Tucholskys Abneigung und Ressentiment gegenüber den deutschen Juden: Tucholsky habe die zunehmende Diskriminierung und Entrechtung der Juden in Deutschland als eigene Niederlage und Verletzung begriffen, die er durch Distanzierung abzumildern versucht und daher den Juden in Deutschland vermeintliche Passivität, Anpassungsgesinnung und fehlende Bereitschaft zu demonstrativen Gegenreaktionen vorgeworfen habe. Bereits früh in Tucholskys Karriere gibt es derartige reservierte Urteile gegenüber dem deutschen Judentum. In seinem Abschiedsbrief an seinen Bruder Fritz behauptet er sogar, das jahrhundertelange Leben im Ghetto sei keine „Erklärung“ oder „Ursache“, sondern „ein Symptom“.[22]

Aus der Sicht der Konservativen und Rechtsextremen – auch der deutschnationalen Juden – stellte Tucholsky indes das geradezu perfekte Feindbild vom „zersetzenden, jüdischen Literaten“ dar. Dass Tucholsky 1914 aus dem Judentum ausgetreten war und sich protestantisch hatte taufen lassen, spielte für diese Kritiker keine Rolle. Auch das heute noch gegen Juden vorgebrachte Argument, dass sie mit ihren Äußerungen selbst den Antisemitismus provozierten, wurde schon gegen Tucholsky ins Feld geführt. In seiner Literaturgeschichte des deutschen Volkes brachte Josef Nadler 1941 den Hass der Nationalsozialisten gegen den bereits Verstorbenen aufs Deutlichste zum Ausdruck: „Kein Volk dieser Erde ist jemals in seiner eigenen Sprache so geschmäht worden wie das deutsche durch Tucholsky.“

Seinen letzten langen Brief widmete Tucholsky erstaunlicherweise vollständig der Situation des deutschen Judentums. An den nach Palästina emigrierten Arnold Zweig schrieb er: „Es ist nicht wahr, daß die Deutschen verjudet sind. Die deutschen Juden sind verbocht.“

Tucholsky und die Frauen

Spätestens seit dem Erscheinen von Lisa Matthias’ Autobiografie Ich war Tucholskys Lottchen ist über Tucholskys Verhältnis zu Frauen viel spekuliert worden. Matthias schildert ihn in ihren Erinnerungen als einen beziehungsunfähigen Erotomanen, der sie, selbst eine Geliebte, mit mehreren Frauen gleichzeitig betrogen habe. Die Veröffentlichung der Memoiren wurde 1962 als Skandal empfunden, weil Matthias nach Auffassung der Literaturkritiker zu sehr die Sexualität Tucholskys zum Thema gemacht habe. Dass sie Tucholsky „in noch weniger als Unterhosen“ (Walther Karsch) geschildert habe, trifft allerdings nicht zu. Auch Tucholskys erste Frau Else Weil bestätigte, dass er es mit der Treue nicht sehr genau genommen habe. Von ihr ist der Satz überliefert: „Als ich über die Damen wegsteigen musste, um in mein Bett zu kommen, ließ ich mich scheiden.“ Tucholskys zweite Frau Mary Gerold äußerte sich dagegen nie über das Privatleben ihres Mannes.

Lange war die Identität von Tucholskys Jugendliebe Kitty Frankfurther unklar. Die Autorin Bettina Müller recherchierte ihren bürgerlichen Namen: Katharina Liefmann. Sie war am 1. Januar 1890 in Hamburg als Tochter eines Großkaufmanns zur Welt gekommen. Ihre Mutter stammte ebenfalls aus einer wohlhabenden jüdischen Kaufmannsfamilie. Nach dem Tod ihres Mannes 1892 heiratete sie Adolph Frankfurther und ging mit ihren beiden Töchtern nach Berlin. Tucholskys Verlobung mit Kitty Frankfurther, alias Katharina Liefmann, währte von 1911 bis 1918. Zusammen mit ihrer Mutter gelang ihr 1937 die Flucht nach London. Sie blieb unverheiratet und wurde 1948 britische Staatsbürgerin.[23]

Für das Scheitern der beiden Ehen Tucholskys machen Biografen meist sein schlechtes Verhältnis zu seiner Mutter verantwortlich, unter deren Regiment er nach dem frühen Tod des Vaters gelitten habe. Tucholsky und seine beiden Geschwister beschrieben sie übereinstimmend als tyrannischen Typus der „alleinstehenden Hausmegäre“. Dies habe es dem „erotisch leicht irritierten Damenmann“ (Raddatz) unmöglich gemacht, auf Dauer die Nähe einer Frau zu ertragen. Kurz vor seinem Tod, als er noch mit Hedwig Müller und Gertrude Meyer liiert war, bekannte sich Tucholsky allerdings wieder zu seiner zweiten Frau Mary Gerold, die er zu seiner Alleinerbin machte. In seinem Abschiedsbrief an sie schrieb er über sich selbst: „Hat einen Goldklumpen in der Hand gehabt und sich nach Rechenpfennigen gebückt; hat nicht verstanden und hat Dummheiten gemacht, hat zwar nicht verraten, aber betrogen, und hat nicht verstanden.“

Gerhard Zwerenz vertritt in seiner Biografie die These, Tucholsky sei nicht in der Lage gewesen, „intellektuelle Fähigkeiten beim Weib zu akzeptieren, ohne die Frau zugleich zu maskulinisieren“. Als Belege dafür führt er Aussagen an wie: „Frankfurt hat zwei große Männer hervorgebracht: Goethe und Gussy Holl“, oder die Tatsache, dass er Mary Gerold in seinen Briefen meist mit „Er“ angesprochen habe. Letztlich bleiben nachträgliche psychologische Betrachtungen dieser Art immer Spekulation. Fest steht, dass Tucholsky in seinen Erzählungen Rheinsberg und Schloß Gripsholm ein für damalige Verhältnisse fortschrittliches Frauenbild propagierte. Zudem unterstützte er mit Beiträgen in der sexualreformerischen Zeitschrift Die Neue Generation die Arbeit der Feministin Helene Stöcker.

Positiv dargestellte Frauengestalten in seinen Werken wie etwa Claire, die Prinzessin und Billie sind selbstständige Charaktere, die ihre Sexualität nach eigenen Vorstellungen ausleben und sich nicht überkommenen Moralvorstellungen unterwerfen. Dies gilt auch für die Figur des flatterhaften Lottchens. Seine Abneigung gegen asexuelle Intellektuelle im Reformkleid brachte Tucholsky in der Figur der Lissy Aachner in Rheinsberg zum Ausdruck. Die bösartige Direktorin des Kinderheims in Schloß Gripsholm entspricht dagegen eher dem Typus, den Tucholsky in seiner Mutter Doris gesehen haben könnte.

Siehe auch

- Kurt Tucholsky-Gesellschaft mit dem Kurt-Tucholsky-Preis (Deutschland)

- Tucholsky-Preis (Schweden), vergeben von der schwedischen Sektion des P.E.N.

- Der Graben, Chanson (1926)

Werke

- Rheinsberg: Ein Bilderbuch für Verliebte. Bilder von Kurt Szafranski. Axel Juncker Verlag, Berlin 1912. Aktuelle Ausgabe: Anaconda, Köln 2010, ISBN 978-3-86647-498-7. Hörbuch: Hörspiel mit Kurt Böwe u. a., Der Audio Verlag, 2001, ISBN 3-89813-158-0; gelesen von Anna Thalbach, Argon Verlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-86610-746-5.

- Der Zeitsparer. Grotesken von Ignaz Wrobel. Reuß & Pollack, Berlin 1914. Faksimile: Herausgegeben von Annemarie Stoltenberg, Verlag am Galgenberg, Hamburg 1988, ISBN 3-925387-13-7.

- Die Vormerkung aus § 1179 BGB und ihre Wirkungen. Dissertation, Universität Jena 1915. Neuausgabe: Verlag consassis, Berlin 2015, ISBN 978-3-937416-60-1.

- Fromme Gesänge. Von Theobald Tiger mit einer Vorrede von Ignaz Wrobel. Felix Lehmann Verlag, Charlottenburg 1919 (= Ausgewählte Werke. Band 1)- 4. Auflage. Verlag Berlin, Berlin 1979, DNB 790199203.

- Träumereien an preußischen Kaminen. Von Peter Panter, mit Bildern von Alfons Wölfe. Felix Lehmann Verlag, Charlottenburg 1920. Neuausgabe: WFB Verlagsgruppe, Bad Schwartau 2009, ISBN 978-3-86672-300-9.

- Tamerlan. Aus der Revue Wir steh’n verkehrt von Carl Rössler. Gesangstext von Theobald Tiger. Musik von Rudolph Nelson. Drei Masken Verlag, Berlin/München/Wien 1922.

- als Peter Panter: Ein Pyrenäenbuch. Verlag Die Schmiede, Berlin 1927. Aktuelle Ausgabe: Insel-Verlag, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-458-34993-8.

- Mit 5 PS. Rowohlt Verlag, Berlin 1928. Aktuelle Auflage: 1985, ISBN 3-499-10131-9.

- Deutschland, Deutschland über alles. Ein Bilderbuch von Kurt Tucholsky und vielen Fotografen. Montiert von John Heartfield. Neuer Deutscher Verlag, Berlin 1929. Aktuelle Ausgabe: Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1996, ISBN 3-499-14611-8.

- Das Lächeln der Mona Lisa. [1928] Rowohlt, Berlin 1929; 5. Auflage: Verlag Volk und Welt 1985.

- Lerne lachen ohne zu weinen. Rowohlt Verlag, Berlin 1931. Originalgetreuer Nachdruck: Olms Verlag, Hildesheim u. a. 2008, ISBN 978-3-487-13618-9 oder im Marixverlag, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-7374-0980-3; Hörbuch: gelesen von Jürgen von der Lippe, Bell-Musik, Aichtal 2008, ISBN 978-3-940994-01-1.

- Schloß Gripsholm. Rowohlt Verlag, Berlin 1931. Aktuelle Ausgabe: Greifenverlag, Rudolstadt/Berlin 2009, ISBN 978-3-86939-239-4.

- Walter Hasenclever, Kurt Tucholsky: Christoph Kolumbus oder Die Entdeckung Amerikas. Komödie in einem Vorspiel und sechs Bildern. Von Walter Hasenclever und Peter Panter (1932). Ms. Neuer Bühnenverlag, Zürich 1935 / Das Arsenal, Berlin 1985, ISBN 3-921810-72-8.

- Berlin! Berlin! Über dieser Stadt ist kein Himmel. Berlinica, Berlin 2017 (aktuelle Ausgabe), ISBN 978-3-96026-023-3.

Werkausgaben

- Gesamtausgabe. Texte und Briefe. Hrsg. von Antje Bonitz, Dirk Grathoff, Michael Hepp, Gerhard Kraiker. 22 Bände. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1996 ff., ISBN 3-498-06530-0 ff.

- Gesammelte Werke. Bände 1–3, 1907–1932. Hrsg. von Mary Gerold-Tucholsky und Fritz J. Raddatz. Rowohlt, Reinbek 1960.

- Gesammelte Werke in 10 Bänden. Hrsg. von Mary Gerold-Tucholsky und Fritz J. Raddatz. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1975, ISBN 3-499-29011-1.

- Deutsches Tempo. Gesammelte Werke. Ergänzungsband 1. Hrsg. von Mary Gerold-Tucholsky und J. Raddatz. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1985, ISBN 3-498-06483-5.

- Republik wider Willen. Gesammelte Werke. Ergänzungsband 2. Hrsg. von Fritz J. Raddatz. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1989, ISBN 3-498-06497-5.

- Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Hrsg. von Roland Links, Volk und Welt, Berlin 1969–1973.

- Kurt Tucholsky – Werke – Briefe – Materialien, Dritte, unveränderte Ausgabe, Directmedia • Berlin 2007, Digitale Bibliothek 15, CD-ROM, Einrichtung, Redaktion: Mathias Bertram, Redaktionelle Mitarbeit: Martin Mertens, Sylvia Zirden, Copyright 1998/2007 Directmedia Publishing GmbH, Berlin, ISBN 978-3-89853-415-4.

Notizen, Briefe und Tagebücher

- Ausgewählte Briefe 1913–1935. Hrsg. von Mary Gerold-Tucholsky und Fritz J. Raddatz. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1962.

- Briefe an eine Katholikin. 1929–1931. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1969, 1970, ISBN 3-498-06463-0.

- Briefe aus dem Schweigen. 1932–1935. Briefe an Nuuna. Hrsg. von Mary Gerold-Tucholsky und Gustav Huonker. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1977, 1990, ISBN 3-499-15410-2.

- Die Q-Tagebücher. 1934–1935. Hrsg. von Mary Gerold-Tucholsky und Gustav Huonker. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1978, 1985, ISBN 3-499-15604-0.

- Unser ungelebtes Leben. Briefe an Mary. Hrsg. von Fritz J. Raddatz. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1982, 1990, ISBN 3-499-12752-0.

- Ich kann nicht schreiben, ohne zu lügen. Briefe 1913 bis 1935. Hrsg. von Fritz J. Raddatz. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1989, ISBN 3-498-06496-7.

- Sudelbuch. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1993, ISBN 3-498-06506-8.

Verfilmungen (Auswahl)

Einige Filme sind nach seinem Tod nach Tucholskys Werken entstanden. Die bekanntesten sind:

- 1963: Schloß Gripsholm, von Kurt Hoffmann nach Drehbuch von Herbert Reinecker, unter anderen mit Walter Giller und Nadja Tiller.

- 1967: Rheinsberg, von Kurt Hoffmann nach Drehbuch von Herbert Reinecker, mit Cornelia Froboess und Christian Wolff.

- 1969: Christoph Kolumbus oder Die Entdeckung Amerikas mit Karl-Michael Vogler, Hans Clarin und Hannelore Elsner.

- 2000: Gripsholm, nach Schloß Gripsholm, von Xavier Koller, mit Heike Makatsch, Ulrich Noethen.

Dokumentarfilm

- Die wilden Zwanziger – Berlin und Tucholsky. Dokumentarfilm mit Spielszenen und Archivaufnahmen, Deutschland, 2015, 52:00 Min., Buch und Regie: Christoph Weinert, Produktion: C-Films, NDR, arte, Reihe: Die wilden Zwanziger, Erstsendung: 11. Januar 2015 bei SRF 1, Inhaltsangabe von ARD, online-Video, mit Bruno Cathomas als Tucholsky.

Hörspiele und Tonträger (Auswahl)

- 1964: Schloß Gripsholm, Bearbeitung: Horst Ulrich Wendler, Regie: Hans Knötzsch, mit Fred Düren, Ursula Karusseit, Angelica Domröse u. a., Rundfunk der DDR

- 1973: Schloß Gripsholm - Eine Sommergeschichte, Bearbeitung: Horst Ulrich Wendler, Musik: Wolfgang Bayer, Regie: Hanns Anselm Perten, mit Ralph Borgwardt, Ursula Figelius, Hans Rohde, Tina van Santen, Langspielplatte, Litera 860 067, VEB Deutsche Schallplatten Berlin DDR, als Hörbuch bei BMG Wort 2001, ISBN 3-89830-137-0.

- 1982: Lottchen wird saniert, Lottchen beichtet 1 Geliebten, Es reut das Lottchen, Lottchen besucht einen tragischen Film, Kurzhörspiel-Reihe: Bearbeitung: Matthias Thalheim, Regie: Achim Scholz, mit Jutta Wachowiak, Klaus Piontek, Rundfunk der DDR.

- 1985: Rheinsberg, Bearbeitung: Matthias Thalheim, Musik: Thomas Natschinski, Regie: Barbara Plensat, mit Kurt Böwe, Ulrike Krumbiegel, Gunter Schoß, Dagmar Manzel u. a., Rundfunk der DDR; Der Audio Verlag 2001, ISBN 3-89813-158-0, Nachauflage 2012, ISBN 978-3-86231-157-6.

- 1985: Mich haben sie falsch geboren, Biographisches Hörspiel von Irene Knoll, Regie: Wolfgang Schonendorf, Rundfunk der DDR

- 1990: Alle Macht geht aus, Erfolg, Jenseits, Löcher im Käse, Kurzhörspiel-Reihe, Regie: Christian Gebert, hr

- 1992: Christoph Kolumbus oder Die Entdeckung Amerikas, Regie: Gottfried von Einem mit Kurt Ackermann, Maud Ackermann, Matthias Fuchs, Gert Haucke, Ben Becker, Hans Paetsch, Ilja Richter u. a., Radio Bremen

- 1992: Christoph Kolumbus oder Die Entdeckung Amerikas, Bearbeitung: Heidemarie Böwe, Musik: Mario Peters, Regie: Walter Niklaus mit Eberhard Esche, Annekathrin Bürger, Hans-Joachim Hegewald, Otto Mellies, Martin Seifert, Rolf Hoppe u. a., MDR

- 2014: Ja, Das Möchste, Sprecherin: Katharina Thalbach, Audiobuch Verlag, Freiburg im Breisgau 2014, ISBN 978-3-89964-782-2.

- 2014: Schloß Gripsholm, Sprecher: Manfred Zapatka, Argon Verlag, München 2014, 4 CDs + MP3-Version, 4 Std. 31 Min., ISBN 978-3-8398-9193-3.

Radio-Sendungen

- Zwei Wege, ein Ziel: Kurt Tucholsky und Carl von Ossietzky 1932 – 1935. Radio-Feature, BR Deutschland, 1985, 56 Min., Manuskript: Elke Suhr, Sprecher: Wolf-Dietrich Berg, Hans-Helge Ott, Produktion: Radio Bremen, Ursendung: 20. Dezember 1985, Datensatz der UB Oldenburg.

- Kurt Tucholsky – Lerne lachen, ohne zu weinen. Radio-Feature, Deutschland, 2014, 22:04 Min., Manuskript: Brigitte Kohn, Redaktion: radioWissen, Produktion: Bayern 2, Ursendung: 29. April 2014, Audio-Datei, Manuskript und Artikel.

Darstellung Tucholskys in der bildenden Kunst (Auswahl)

- Emil Stumpp: Kurt Tucholsky (Kreide-Lithographie, 1929)[24]

Literatur (Auswahl)

- Irmgard Ackermann (Hrsg.): Tucholsky heute. Rückblick und Ausblick. Iudicium, München 1991, ISBN 3-89129-091-8, (mit Würdigungen von Christoph Hein, Gert Heidenreich, Günter Kunert, Walter Jens und Eberhard Lämmert zum 100. Geburtstag Tucholskys).

- Klaus Bellin: Es war wie Glas zwischen uns: Die Geschichte von Mary und Kurt Tucholsky. Verlag für Berlin-Brandenburg, Berlin 2010, ISBN 978-3-86650-039-6; Neuauflage, Klappenbroschur, Berlin 2011, ISBN 978-3-942476-19-5.

- Helga Bemmann: In mein’ Verein bin ich hineingetreten. Kurt Tucholsky als Chanson- und Liederdichter. Lied der Zeit Musikverlag, Berlin 1989, ISBN 3-7332-0037-3.

- Helga Bemmann: Kurt Tucholsky. Ein Lebensbild. Verlag der Nation, Berlin 1990, ISBN 3-373-00393-8; Ullstein, München 1994, ISBN 3-548-35375-4.

- Antje Bonitz, Thomas Wirtz: Kurt Tucholsky. Ein Verzeichnis seiner Schriften. Band 1–3. (= Deutsches Literaturarchiv: Verzeichnisse, Berichte, Informationen, Band 15). Marbach am Neckar 1991.

- Sabrina Ebitsch: Die größten Experten der Macht. Machtbegriffe bei Franz Kafka und Kurt Tucholsky. Tectum, Marburg 2012, ISBN 978-3-8288-2813-1, (Dissertation der Ludwig-Maximilians-Universität München 2011, 310 S.), Inhaltsangabe.

- Michael Hepp: Kurt Tucholsky. Biographische Annäherungen. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1993, 1999, ISBN 3-498-06495-9.

- Michael Hepp: Kurt Tucholsky. Rowohlt Monographie, Reinbek bei Hamburg 1998, 2002, ISBN 3-499-50612-2, (Taschenbuch mit Kurzfassung der obigen Biographie).

- Rolf Hosfeld: Tucholsky. Ein deutsches Leben. Siedler, München 2012, ISBN 978-3-88680-974-5.

- William John King: Kurt Tucholsky als politischer Publizist. Eine politische Biographie. (= Europäische Hochschulschriften, Reihe 1, Deutsche Sprache und Literatur, Band 579). Lang, Frankfurt am Main / Bern 1983, ISBN 3-8204-7166-9, online-Datei, registrierungspflichtig.

- Dieter Mayer: Kurt Tucholsky – Joseph Roth – Walter Mehring. Beiträge zu Politik und Kultur zwischen den Weltkriegen. Peter Lang, Frankfurt am Main 2010, ISBN 978-3-631-60893-7, online-Datei, registrierungspflichtig.

- Fritz J. Raddatz: Tucholsky. Ein Pseudonym. Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1989, 1993, ISBN 3-499-13371-7.

- Marcel Reich-Ranicki: Kurt Tucholsky – Der nervöse Genießer. In: Die Anwälte der Literatur. dtv, Frankfurt am Main 1996, ISBN 3-423-12185-8, S. 217–226.

- Günther Rüther: Wir Negativen. Kurt Tucholsky und die Weimarer Republik. Marix Verlag, Wiesbaden 2018, ISBN 978-3-7374-1101-1.

- Regina Scheer: Kurt Tucholsky. „Es war ein bisschen laut“. Hentrich & Hentrich, Berlin 2008, ISBN 978-3-938485-57-6.

- Renke Siems: Die Autorschaft des Publizisten. Schreib- und Schweigeprozesse in den Texten Kurt Tucholskys. Synchron, Heidelberg 2004, ISBN 3-935025-34-3, Dissertation der Carl v. Ossietzky-Universität Oldenburg, online-Datei.

- Richard von Soldenhoff (Hrsg.): Kurt Tucholsky – 1890–1935. Ein Lebensbild. Quadriga, Berlin 1985, ISBN 3-88679-138-6.

- Gerhard Zwerenz: Kurt Tucholsky. Biographie eines guten Deutschen. Bertelsmann, München 1979; Goldmann, München 1986, ISBN 3-442-06885-1.

Weblinks

Werke von Kurt Tucholsky

- Literatur von und über Kurt Tucholsky im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek

- Werke von und über Kurt Tucholsky in der Deutschen Digitalen Bibliothek

- Bestand von: Kurt Tucholsky. In: Deutsches Literaturarchiv Marbach

- Kurt-Tucholsky-Archiv im Archiv der Akademie der Künste, Berlin

- Werke von Kurt Tucholsky bei Zeno.org.

- Werke von Kurt Tucholsky im Projekt Gutenberg-DE

- Kurt Tucholsky im Internet Archive

- Werke von und über Kurt Tucholsky bei Open Library

- Werke von Kurt Tucholsky bei textlog.de

- Eigenhändige Vita Tucholskys 1934

- Kostenlose Hörbücher mit Gedichten und Texten Tucholskys

- Sudelblog.de – Das Weblog zu Kurt Tucholsky

Über Kurt Tucholsky

- Kurt Tucholsky-Gesellschaft – Biografie, Bibliografie und Texte

- Xlibris: Leben und Werk von Kurt Tucholsky – Biographie, Interpretationen, Kurzinhalte, Bibliographie

- Lebenslauf, Sammlung seiner Werke, Hintergrundinformationen. In: Kurt-Tucholsky.info

- Sonja Kock, Janca Imwolde: Kurt Tucholsky. Tabellarischer Lebenslauf im LeMO (DHM und HdG)

- Kurt Tucholsky in: Who’s Who

- Linksammlung zu Tucholsky-Texten In: tucholsky.org

- Kurt Tucholsky (italienisch) auf ti.ch/can/oltreconfiniti (abgerufen am: 3. August 2016.)

- Linksammlung (Memento vom 27. April 2016 im Internet Archive) der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin

Artikel

- Christoph Schottes: Tucholsky und Ossietzky nach 1933. (PDF; Quelle), ISBN 3-8142-0587-1.

- Erich Kuby: Kein Tucholsky heute, 1989, ISBN 3-446-15043-9, (Tucholsky-Rezeption im Nachkriegsdeutschland)

- Herbert Riehl-Heyse: „So tief kann man nicht schießen“. In: SZ, 17. Mai 2010, SZ-Serie: Große Journalisten

Ausstellungen

- Kurt Tucholsky Literatur Museum im Schloss Rheinsberg

- 70. Todestag von Kurt Tucholsky. In: Bundesarchiv, 2005, virtuelle Ausstellung von Manuskripten

- Katalog einer Ausstellung mit vielen Originaldokumenten. In: Kurt Tucholsky-Gesellschaft, 2005/06, (PDF; 4 MB)

- Kurt Tucholsky: Nie wieder Krieg! Botschaften des Pazifismus, 2013, Internet-Ausstellung zu seinem 123. Geburtstag.

Radio-Sendungen

- Brigitte Kohn: Kurt Tucholsky – Lerne lachen, ohne zu weinen. In: radioWissen, Bayern 2 vom 29. April 2014, 22:04 Min.

- Monika Buschey: 09.01.1890 – Geburtstag des Schriftstellers Kurt Tucholsky. In: WDR ZeitZeichen vom 9. Januar 2015, 14:47 Min.

- Kurt-Tucholsky-Podcast. Wöchentliche Hörstücke von Texten, die vor 100 Jahren erschienen sind (seit Jahrgang 1919).

Einzelnachweise

- ↑ Gespräch mit Peter Böthig in Mitteldeutsche Zeitung, 20. Dezember 2005: Interview «Tucholsky hatte seinen Tod gewollt» eingesehen 20. Oktober 2020.

- ↑ Klaus-Peter Schulz: Kurt Tucholsky mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. rororo, Reinbek 1992, insbes. S. 64–74.

- ↑ Toller Fund in der Historischen Bibliothek des Thüringer Oberlandesgerichts – die Doktorarbeit von Kurt Tucholsky. (Memento vom 18. Juni 2012 im Internet Archive). In: Thüringer Oberlandesgericht, Medieninformation Nr. 05 / 2011.

- ↑ Helmut Herbst: Verprofiliert. Zur Marbacher Tucholsky-Ausstellung. In: Karl H. Pressler (Hrsg.): Aus dem Antiquariat. Band 8, 1990 (= Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel – Frankfurter Ausgabe. Nr. 70, 31. August 1990), S. A 334 – A 340, hier: S. A 336.

- ↑ Eigenhändige Vita Kurt Tucholskys für den Einbürgerungsantrag zur Erlangung der schwedischen Staatsbürgerschaft, Hindås, 22.1.34 in: textlog.de.

- ↑ Gemeint ist das Übungsbuch zur Arithmetik und Algebra des Rostocker Gymnasiallehrers Eduard Wrobel.

- ↑ Helmut Herbst: Verprofiliert. Zur Marbacher Tucholsky-Ausstellung. In: Karl H. Pressler (Hrsg.): Aus dem Antiquariat. Band 8, 1990 (= Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel – Frankfurter Ausgabe. Nr. 70, 31. August 1990), S. A 334 – A 340, hier: S. A 336.

- ↑ Helmut Herbst: Verprofiliert. Zur Marbacher Tucholsky-Ausstellung. In: Karl H. Pressler (Hrsg.): Aus dem Antiquariat. Band 8, 1990 (= Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel – Frankfurter Ausgabe. Nr. 70, 31. August 1990), S. A 334 – A 340, hier: S. A 336.

- ↑ Eric Saunier: Encyclopédie de la Franc-Maçonnerie. In: Humanität, ISSN 0721-8990, 1985, Nr. 7, S. 8ff.; 2000, S. 867f.

- ↑ Kurt Tucholsky, Unser ungelebtes Leben. Briefe an Mary, Reinbek 1982, S. 537.

- ↑ Erich Kästner: Kurt Tucholsky, Carl v. Ossietzky, ‚Weltbühne‘. In: Die Weltbühne, 4. Juni 1946, S. 22.

- ↑ Michael Hepp: Kurt Tucholsky. Biographische Annäherungen. 1993, S. 369–374 und 567. Ähnlich: Rolf Hosfeld: Tucholsky – Ein deutsches Leben. 2012, S. 271, dort auch ein Hinweis auf fehlenden Abschiedsbrief.

- ↑ Ignaz Wrobel: Requiem. In: Die Weltbühne, 21. Juni 1923, S. 732.

- ↑ Deutsches Literaturarchiv Marbach: Bestandsangaben des DLA zu Kurt Tucholskys Nachlass. In: dla-marbach.de, aufgerufen am 3. Februar 2020.

- ↑ Theobald Tiger: Vor acht Jahren. In: Die Weltbühne, 16. November 1926, S. 789.

- ↑ Peter Panter: Die Aussortierten. In: Die Weltbühne. 13. Januar 1931, S. 59.

- ↑ Oliver Pfohlmann: Literaturkritik in der Weimarer Republik. In: Thomas Anz, Rainer Baasner (Hrsg.): Literaturkritik. Geschichte – Theorie – Praxis. 5. Auflage. C.H. Beck, München 2007, S. 114.

- ↑ Peter Panter: Der Prozeß. In: Die Weltbühne. 9. März 1926, S. 383.

- ↑ Peter Panter: Ulysses. In: Die Weltbühne. 22. November 1927, S. 793.

- ↑ Rede von Gershom Scholem auf der Fünften Plenartagung des Jüdischen Weltkongresses, in: Deutsche und Juden. Frankfurt am Main 1967, S. 39.

- ↑ Helmut Herbst: Verprofiliert. Zur Marbacher Tucholsky-Ausstellung. In: Karl H. Pressler (Hrsg.): Aus dem Antiquariat. Band 8, 1990 (= Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel – Frankfurter Ausgabe. Nr. 70, 31. August 1990), S. A 334 – A 340, hier: S. A 335.

- ↑ Wolfgang Benz: Kurt Tucholsky In: ders. (Hrsg.): Handbuch des Antisemitismus. Bd. 8 (Nachträge u. Register), 2015, S. 134 ff.

- ↑ Bettina Müller über Kitty Frankfurther in Ossietzky, Heft 21/2019

- ↑ Emil Stumpp: Über meine Köpfe. Hrsg.: Kurt Schwaen. Buchverlag der Morgen, Berlin, 1983, S. 14, 210

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Tucholsky, Kurt |

| ALTERNATIVNAMEN | Hauser, Kaspar (Pseudonym); Panter, Peter (Pseudonym); Tiger, Theobald (Pseudonym); Wrobel, Ignaz (Pseudonym) |

| KURZBESCHREIBUNG | deutscher Journalist und Schriftsteller |

| GEBURTSDATUM | 9. Januar 1890 |

| GEBURTSORT | Berlin |

| STERBEDATUM | 21. Dezember 1935 |

| STERBEORT | Göteborg |